Внешняя политика Новой Зеландии: малая страна в эпоху глобальной конкуренции

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (aleshin.a@imemo.ru), ORCID: 0000-0002-7872-3298.

Статья посвящена внешней политике Новой Зеландии в контексте трансформации миропорядка и нарастания межгосударственной конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На основе межпарадигмальной теории малых стран (МС) выдвинута гипотеза о том, что Новая Зеландия является малой страной с соответствующей внешней политикой. Изучены подходы исследователей к концептуализации понятия “малая страна”, приведены основные количественные и качественные критерии страновой классификации, а также особенности внешнеполитического поведения МС. Проанализированы и обоснованы различия между парадигмальными подходами, предложена трехуровневая модель классификации стран. Изучены количественные параметры внешнеполитического потенциала Новой Зеландии, такие как размер ВВП, ранг в международных рейтингах, расходы на оборону и другие, а также качественные. Оценены позиция Новой Зеландии в мировой экономике, ее участие в многосторонних торгово-экономических структурах. При анализе внешней политики выделено три уровня интересов: на глобальном Новая Зеландия обладает малым потенциалом влияния, поддерживает многосторонность, основанный на правилах миропорядок, использует преимущественно ценностно-идеологические, нормативные и торгово-экономические инструменты; на уровне региона Индийского и Тихого океанов она является более заметным игроком, стремящимся к наращиванию торгово-экономических связей, избеганию конфликтов и равноудаленности от ведущих акторов; на уровне Южно-Тихоокеанского региона Новая Зеландия занимает активную и инициативную позицию, воспринимая регион как буферную зону между ней и АТР с его конфликтами великих держав. Сделан вывод о том, что по основным параметрам Новая Зеландия соответствует малой стране. Из этого следует ограниченность ее внешнеполитического потенциала и стремление к балансированию и примыканию к ведущим акторам. Отмечено, что в контексте трансформации миропорядка Новая Зеландия все больше сближается с США и их союзниками на антикитайской основе, как следствие секьюритизации политики Китая в Южно-Тихоокеанском регионе. При этом существует предел такому сближению, определяемый положением страны в структуре мировой экономики и международных отношений, глубокими экономическими связями с Китаем, низким оборонным потенциалом, а также позициями политических элит.

Ключевые слова

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов финансового и нефинансового характера.

Финансирование: автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

ВВЕДЕНИЕ

Новая Зеландия (НЗ) расположена в стороне от географически обусловленных узлов противоречий между великими державами, но активно продвигает свои экономические интересы и принимает деятельное участие в международной политике как в собственном регионе, так и глобально. При этом страну едва ли можно отнести к великим державам, а большинство исследователей характеризуют ее как малую. Внешняя политика НЗ обусловлена географическим расположением в южной части Тихого океана (Южно-Тихоокеанский регион, ЮТР), небольшими территорией и численностью населения, местом страны в мировых хозяйственных связях и глобальном разделении труда, культурно-исторической общностью со странами так называемой англосферы, куда относят также Австралию, Великобританию, Канаду и США.

Большое влияние на внешнюю политику НЗ оказывает динамика регионов Индийского и Тихого океанов (или Индо-Тихоокеанского региона, ИТР). Она обусловлена глобальными трансформациями, сдвигами в мировой политике и экономике, перемещением центра экономического и политического развития с Запада на Восток, формированием новых региональных и межрегиональных союзов и коалиций, изменением соотношения сил в международных отношениях и характера мирового лидерства 1. В контексте быстрого экономического развития ряда незападных акторов и их военно-политического усиления в первой четверти XXI в. выросла межгосударственная конкуренция, как среди развитых стран, так и между старыми и новыми глобальными и региональными акторами. Ось конфликтности в международных отношениях сегодня формируют противоречия между развитыми и развивающимися странами, Глобальными Севером и Югом. Крупнейшим конфликтом, оказывающим непосредственное влияние на ИТР, можно назвать противостояние США и КНР. Если же рассматривать более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), то выделяется также конфликт России и Запада.

В ИТР обращают на себя внимание разъединительные тенденции, вызванные соперничеством Китая и США за мировое политическое влияние и контроль над высокотехнологическими рынками, и объединительные – стремление двух названных стран сплотить вокруг себя формальные или неформальные объединения 2. Как следствие наблюдается конкуренция экономических и инфраструктурных мегапроектов, формирование политических и военных объединений, торговые войны, межгосударственные конфликты вплоть до боевых столкновений из-за территорий, в том числе морских, статуса границ, на идеологической и религиозной почве. КНР стремится к экспансии капитала, высокотехнологическому росту и созданию пояса дружественных государств в Азии. Цель США – сдерживать развитие Китая, ограничить его влияние, вводя торгово-экономические барьеры и санкции, вовлекая его в гонку вооружений, углубляя собственные союзнические отношения со странами региона, включая в них новые государства. В этом контексте АСЕАН, на протяжении десятилетий предлагавшая площадку для многосторонней дипломатии и разрешения противоречий между региональными акторами, сталкивается с внутренними противоречиями из-за трансформации влияния ведущих игроков, их стремления перетянуть на свою сторону больше сторонников.

В такой среде глобальной и региональной конкуренции формируется внешняя политика и стратегия национальной безопасности НЗ. Цель данной статьи – выявить основные направления внешней политики этой страны. Гипотеза заключается в том, что НЗ представляет собой малую страну и, как следствие, имеет жесткие рамки в выборе курса развития и взаимодействия со средой, определяемые ее старшими партнерами, структурой системы международных отношений.

Методологической основой исследования послужила теория малых стран, представляющая собой межпарадигмальную теорию среднего уровня, находящуюся в процессе развития. В ее рамках встречаются как положения отдельных парадигм теории международных отношений, так и их совмещение в том или ином соотношении. Исследователи неоднократно предпринимали попытки рассмотреть Новую Зеландию как малую страну 3 4, однако на эту тему ведется дискуссия 5. Задача соответствующего раздела статьи – определение оптимального подхода к исследованию внешней политики НЗ как МС.

Теорию малых стран разрабатывали отечественные и зарубежные авторы (соответствующие работы перечислены в табл. 1, 2). Эта теория является ответвлением более широкой дискуссии об акторности государств, их глобальном потенциале и международном статусе. Внешнюю политику НЗ в большей степени изучали за рубежом 4 6 7, однако ряд исследований принадлежит и российским учеными 3 8 9 10, в том числе о роли США и КНР в ЮТР 11.

МАЛЫЕ СТРАНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Несмотря на то, что проблематика МС изучается в науке о международных отношениях с середины XX в., до сих пор не сложилось единого подхода к их определению. Не выявлены и принимаемые всеми исследователями критерии категоризации стран, при этом большинство придерживается деления на малые, средние и великие державы, многие также добавляют к ним микро- и сверхдержавы. В то же время границы между этими группами зачастую размыты. В связи с этим авторы предлагают те или иные варианты комбинации критериев определения малых стран 12 13.

В основе существующих противоречий концептуализации МС находятся две взаимосвязанные проблемы. Первая – приоритет количественных или же качественных критериев. Под первыми большинство исследователей понимает размеры территории, численность населения, экономические данные, такие как ВВП, и количественные военные показатели. В то же время возникает неоднозначность при определении конкретных параметров. Так, общепринято считать Финляндию малой страной 14, а Великобританию – великой, тогда как площадь первой составляет 338 тыс. км2, а второй – всего 244 тыс. км2. С населением схожая проблема: численность жителей малой страны Бангладеш 15 составляет 171 млн, а великой державы Франция – 68 млн. Что касается экономики, уместно вспомнить дискуссию по вопросу объективности таких показателей, как ВВП, ВВП по ППС и т.п. 16. Количественные военные показатели регулярно подсчитываются в тех или иных областях, однако без учета качественных факторов они недостаточно объективны.

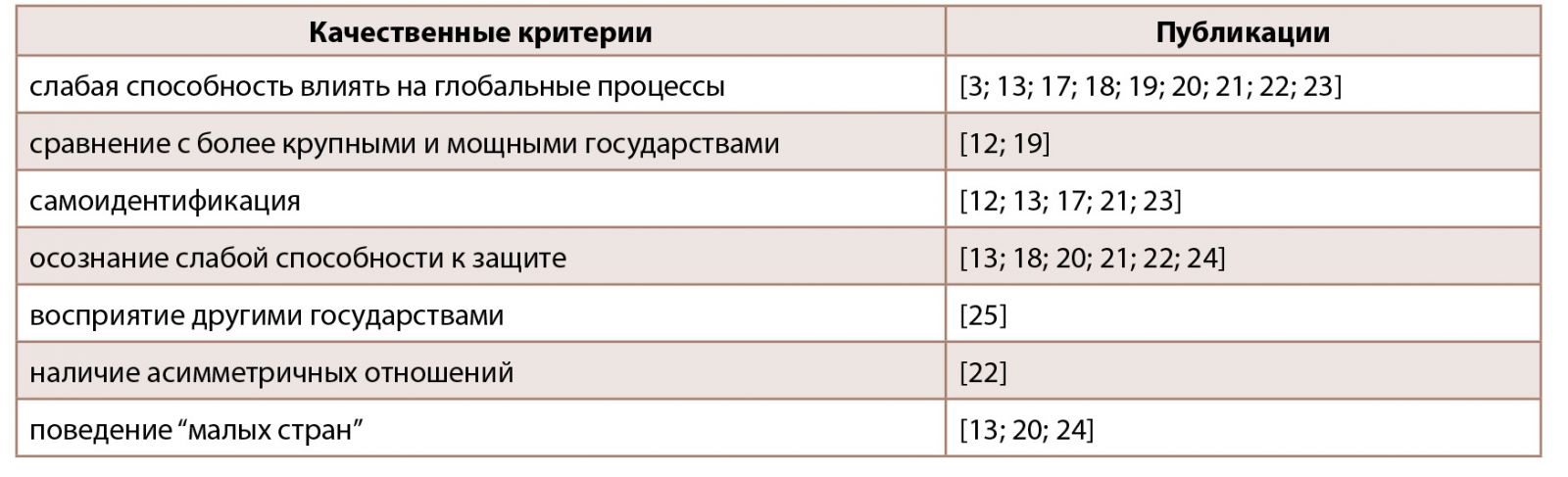

Качественные (относительные) критерии представляются более субъективными. Упоминаемые в научных публикациях, они сгруппированы в табл. 1.

Источник: составлено автором.

Большинство авторов указали на слабую способность МС влиять на глобальные процессы, что выявляется лишь при соотнесении между собой различных государств, что и предлагается делать во втором критерии. Критерии самоидентификации страны как малой и осознания слабой способности к защите связаны с национальным политическим дискурсом и не поддаются квантификации. Наличие асимметричных отношений может быть легко оспорено, например, “особыми отношениями” США и Великобритании. Наиболее перспективным представляется критерий поведения, однако он ограничен второй проблемой концептуализации малых стран.

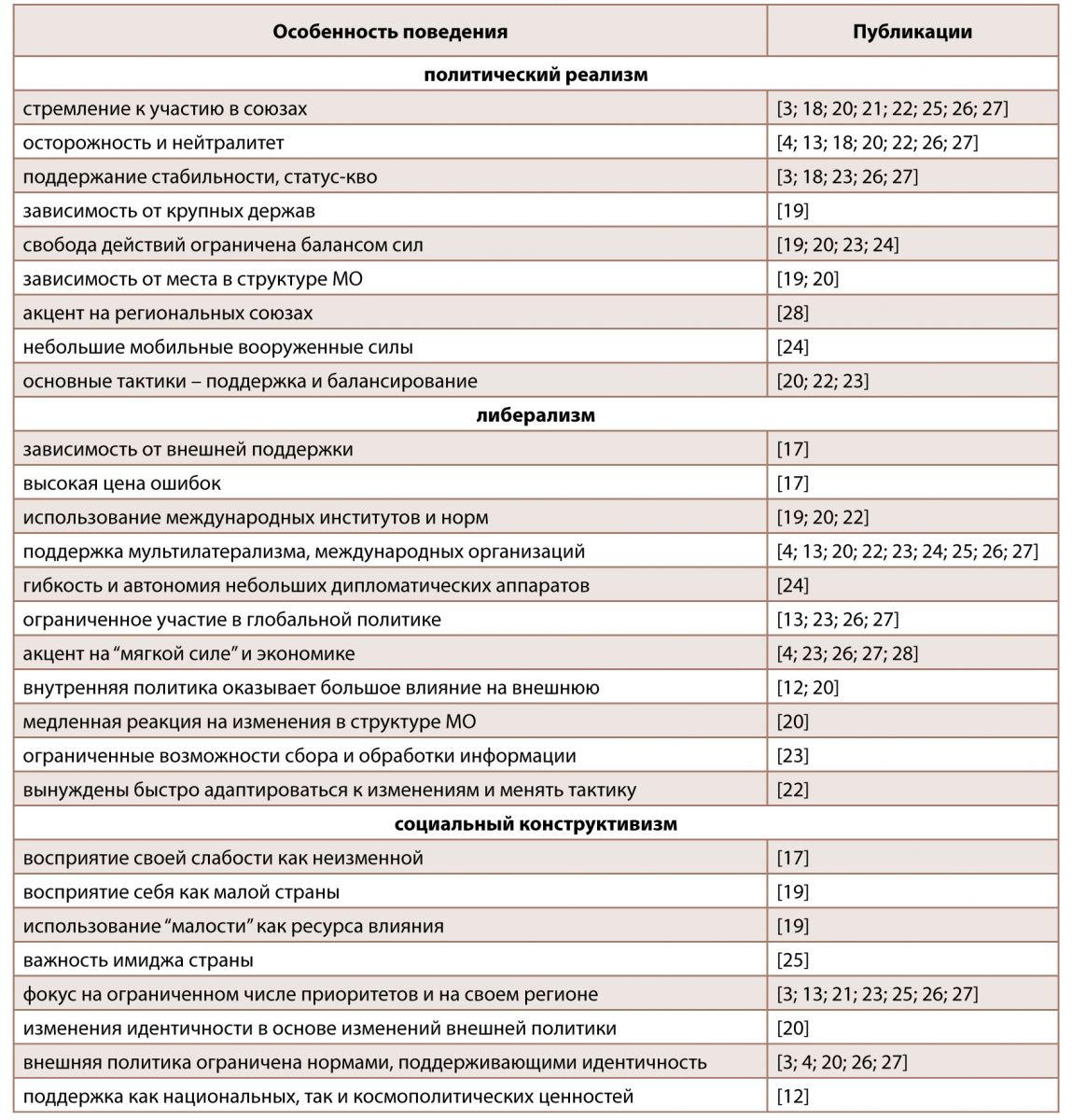

Эта вторая проблема – особенностей внешнеполитического поведения – связана с межпарадигмальными противоречиями, берущими корни из базовых философских вопросов о природе и свойствах человека, государства, международных отношений. Существует как минимум три парадигмальных подхода к данному вопросу: в рамках политического реализма, либерализма и социального конструктивизма. В табл. 2 представлены выделяемые тем или иным подходом особенности поведения малых стран, упомянутые в научных публикациях.

Источник: составлено автором.

Ключевым противоречием, опосредующим акцентирование различающихся особенностей, можно назвать разные положения о природе внешнеполитического поведения малых стран. С точки зрения политического реализма, их внешняя политика детерминирована динамикой структуры системы международных отношений, и они, обладая слабой силой (power), стремятся к выживанию, примыкая к великим державам. В либерализме первичными считаются внутриполитические процессы и борьба групп политической элиты, обладающих различными интересами. Вследствие ограниченности ресурсов у этих групп ограничены и интересы малых стран. С позиции социального конструктивизма МС обладают соответствующей идентичностью “малых стран”, которая корректирует их внешнеполитические амбиции. Изменения же политики происходят в результате изменений идентичности. Важно отметить, что и в марксистской парадигме, например, в теории зависимости или мир-системном подходе, есть страновая классификация (центр – полупериферия – периферия). Но едва ли понятие “периферия” соответствует понятию “малая страна”, как показывает пример Швейцарии или Финляндии, которые можно отнести и к малым странам, и к странам “центра”.

Таким образом, в политическом реализме акцентируется ограниченность силы МС, их потенциала принуждения. В либерализме не отрицается их слабость, но делается упор на возможности нормативного влияния, продвижения “мягкой силы”, многосторонности и экономического соразвития с партнерами. В конструктивизме отмечается прежде всего самоидентификация малых стран, их идентичность, опосредующая образ самой страны, ее окружения, из чего следуют трактовка и восприятие вероятности тех или иных международных событий. При этом материальные основания, такие как экономика и военная сила, вторичны. В марксистской же парадигме речь идет о наиболее слабо развитых странах с точки зрения общественно-производительных сил и их места в глобальной системе разделения труда.

Как уже говорилось выше, многие авторы предлагают игнорировать онтологические противоречия между парадигмами, объединить критерии классификации стран и создать единую теорию среднего уровня. Однако даже для каждого из критериев по отдельности не существует консенсуса. В то же время дискуссия о МС является частью более широкого обсуждения классификации стран вообще.

В данной статье предлагается обратиться к уже опробованной автором методологии классификации стран на примере отнесения Австралии к средней державе 29. В соответствии с ней в единой совокупности рассматривается три модели классификации: иерархическая, нормативная (функциональная) и поведенческая. Выводы делаются на основе качественного анализа полученных результатов и сопоставления с другими странами. Проанализируем НЗ с помощью предложенной методологии.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Новая Зеландия – развитая страна c высоким уровнем качества человеческого капитала. Численность ее населения – около 5.2 млн человек, и по этому показателю она занимает 125 место в мире. По площади она находится на 77 месте (265.7 тыс. км2). ВВП составляет 0.16% мирового (2023 г.).

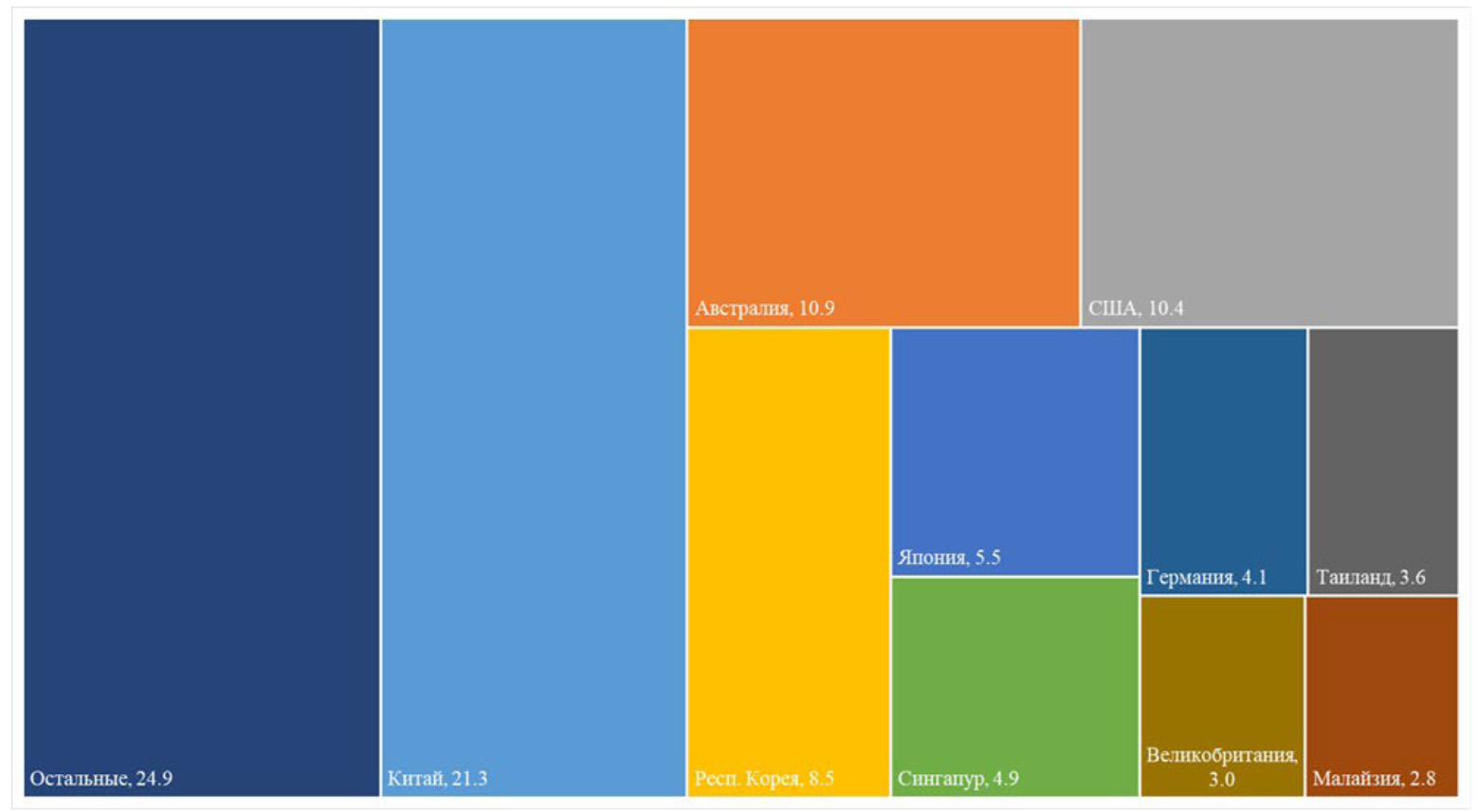

Новозеландская экономика в значительной мере опирается на торговлю. Доля экспорта товаров и услуг в ВВП – 22.15%, а импорта – 26%. Сальдо торгового баланса в 2024 г. составило -9.3 млрд долл. США. Основу экспорта традиционно составляет сельскохозяйственная продукция (рис. 1). Так, Новая Зеландия – первый в мире экспортер молока и второй – молочных продуктов и шерсти. Импортирует же она прежде всего минеральное топливо и транспортные средства. Важно отметить, что в НЗ развита возобновляемая электроэнергетика, в рамках которой генерируется 82% электричества, 40% первичной энергии. Остальные 60% производимой в стране энергии вырабатываются из нефти (32%), природного газа (21%) и угля (7%), которые в основном добываются на территории страны.

Источник: составлено автором по данным ITC.

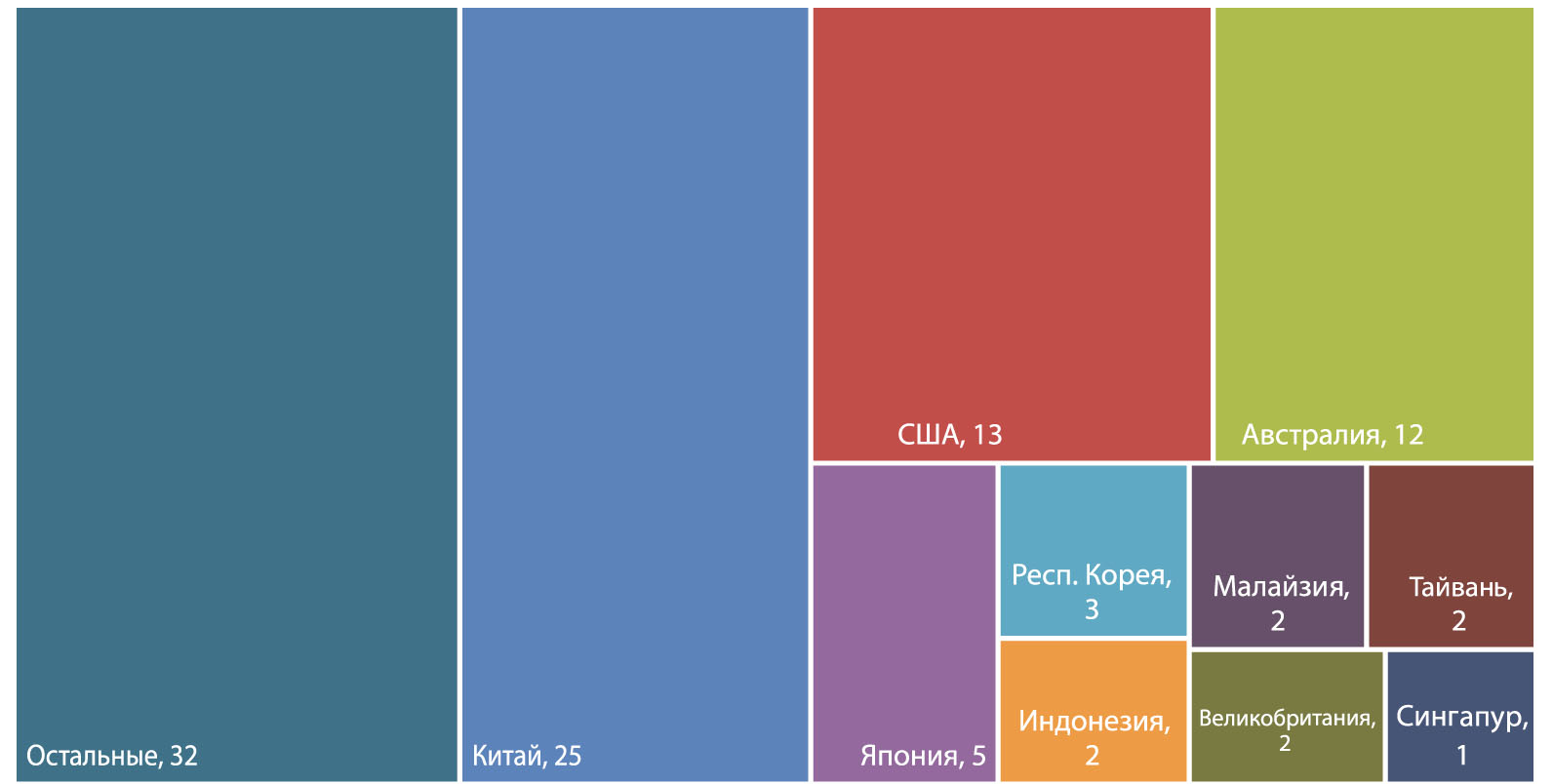

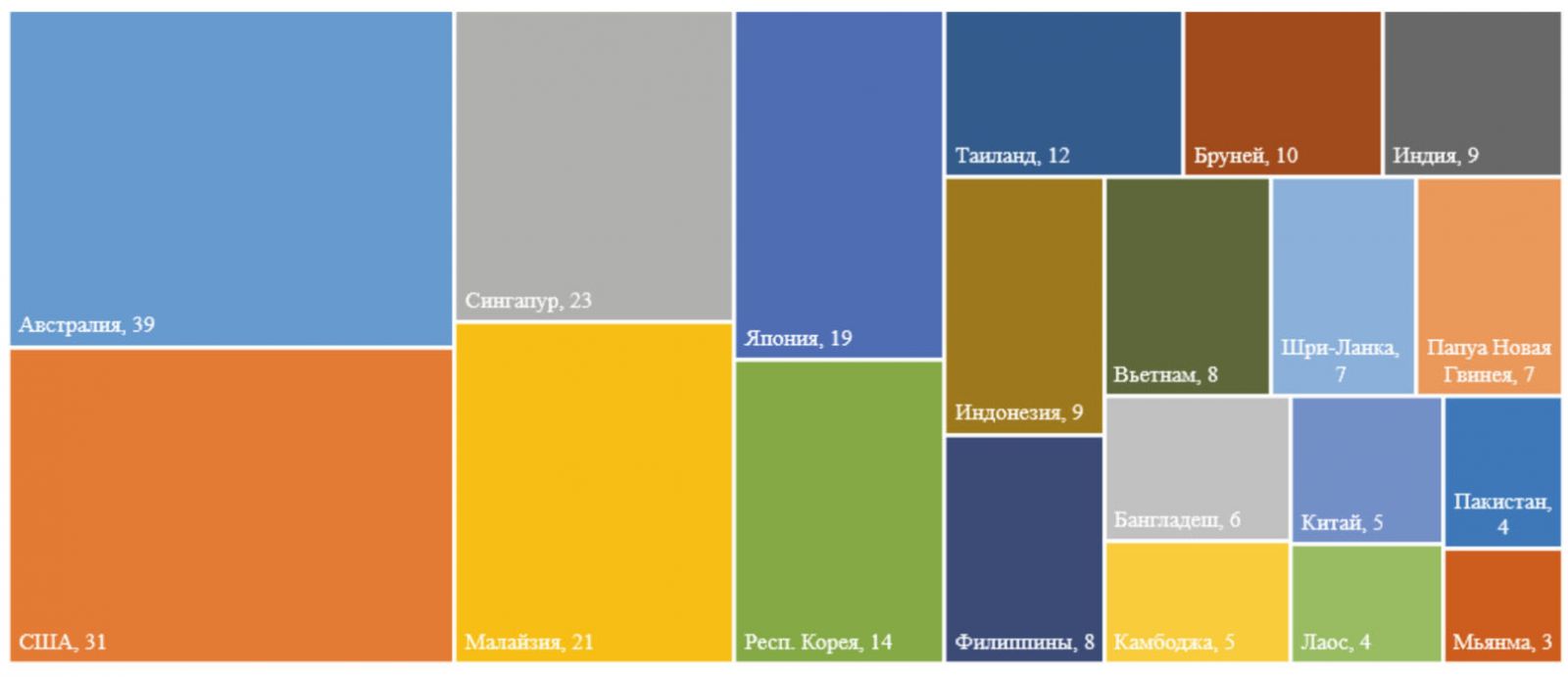

Большинство ведущих торговых партнеров НЗ – региональные игроки (рис. 2, 3). В то же время необходимо отметить США – близкого партнера этой страны, а также Великобританию – ее бывшую метрополию. Ожидается, что в ближайшие годы будет расти товарооборот со странами – членами Евросоюза как следствие вступления в силу соглашения о свободной торговле в мае 2024 г.

В 2022 г. ПИИ в НЗ составили 93.85 млрд долл. США или 38.8% ее ВВП. Ведущими поставщиками инвестиций, обеспечившими их 57.5% (к 2023 г.), выступают Австралия, Великобритания, США и Япония. Новая Зеландия занимает 27 место в Глобальном индексе инноваций 2023 г. и шестое – в Индексе экономической свободы 2023 г.

Источник: составлено автором по данным ITC .

Источник: составлено автором по данным ITC.

Следствием активной внешнеторговой политики является приверженность НЗ развитию беспошлинного формата торговли. Так, в отчете национального МИД за 2023 г. отмечено, что уже 73.4% экспорта реализуется в рамках соглашений о свободной торговле, а к 2028 г. ставится задача достигнуть 75%. На сегодняшний день соответствующие соглашения заключены с Австралией, Великобританией, Гонконгом, Китаем, Малайзией, Республикой Корея, Сингапуром, Таиландом, а также с АСЕАН (совместно с Австралией, AANZFTA) и Евросоюзом (NZ–EU FTA). Кроме того, с Сингапуром и Чили действует соглашение в области электронной торговли (Digital Economy Partnership Agreement, DEPA). Помимо этого, НЗ принимает участие в ряде региональных и трансрегиональных торгово-экономических объединений, таких как Всестороннее региональное экономическое партнерство (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP), Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнерство (P4), Индо-Тихоокеанское экономическое рамочное соглашение (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF), Тихоокеанское соглашение о более тесных экономических отношениях (Pacific Agreement on Closer Economic Relations, PACER Plus) (рис. 4).

Источник: составлено автором.

АРХИТЕКТУРА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В опубликованной в 2023 г. Министерством иностранных дел и торговли Стратегической оценке внешней политики НЗ характеризуется как МС, одновременно тихоокеанская и “западная”; независимая и с малой “жесткой силой”; географически удаленная и доступная; принципиальная и прагматичная. Она не обладает существенным военным потенциалом: по размеру оборонного бюджета в 2023 г. занимала 151 место в мире, доля этих расходов в ВВП составляла 1.2%, в вооруженных силах служат около 15 тыс. человек. В рейтингах обороноспособности Новая Зеландия занимает невысокие места: Global Firepower 2025 – 86-е в мире, Lowy Institute 2024 – 13-е в Азии. Отмечаются проблемы нехватки личного состава вооруженных сил, недостатка оборудования, износа техники, сообщается о недофинансировании размером до 5 млрд новозеландских долл. В связи с этим НЗ в значительной мере опирается на многосторонность, взаимодействие с широким кругом партнеров (рис. 5).

Основы внешней политики обоснованы традициями маори, а сама НЗ позиционируется как бикультурная и мультикультурная страна. Из этого выводятся транслируемые вовне либеральные ценности: права и свободы человека, справедливое распределение благ, демократические институты, основанный на правилах миропорядок. Поддержание последнего признается важнейшей составляющей национальной безопасности, позволяющей распространять либеральные ценности в мире и развивать выгодные международные сотрудничества.

В основе внешнеполитических интересов лежит деление на глобальный, региональный (ИТР), субрегиональный (ЮТР) уровни.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Новая Зеландия выступает за мультилатерализм, “предоставляющий (государству. – Авт.) возможности для выражения своего мнения и влияния, которых не достичь иным способом”. Основным элементом ее “мягкой силы”, проецируемой на многосторонних площадках, является акцент на достигнутом равенстве маори и потомков переселенцев, что привело к повышению благосостояния всей нации и возведению экологии в приоритет. Главные инструменты политики этой страны на глобальном уровне – ценностно-идеологический и торгово-экономический (как, например, в отношениях с ЕС, Германией, Финляндией и т.д.).

В 2023 г. была выпущена первая в истории НЗ Стратегия национальной безопасности (СНБ) сроком до 2028 г. Ей сопутствовали и другие стратегические документы: упомянутая выше Стратегическая оценка внешней политики, Заявление об оборонной политике и стратегии Министерства обороны и доклад службы разведки НЗ Угрозы безопасности Новой Зеландии в 2023 г. Красной нитью через все четыре текста проходит проблема изменения климата – это непосредственно связано с островным положением самой НЗ и регионом ее интересов – ЮТР. Выход же документов именно в 2023 г. обоснован деградацией “среды безопасности” прежде всего в ИТР. В них выделено три соответствующих группы вызовов.

Первая – стратегическая конкуренция и давление на основанную на правилах международную систему. Угроза последней исходит, прежде всего со стороны США и Китая, но также других игроков, “авторитарных” держав, к которым новозеландские стратеги отнесли Иран, КНДР, Россию. Отмечено, что даже напряженность, не перерастающая в полноценный конфликт, может иметь непредсказуемые, но существенные последствия для торговли и цепочек поставок НЗ. В этой связи министр иностранных дел У. Питерс подчеркивал, что 80% экспорта НЗ в ИТР проходит через нестабильное Южно-Китайское море.

Ко второй группе – трансграничным вызовам – отнесены экстремизм, терроризм, дезинформация, иностранное вмешательство, шпионаж, транснациональная организованная преступность, диверсионная кибердеятельность, новые технологии двойного назначения, угрозы морской безопасности.

В третьей группе – вызовы демократии, среди которых популизм, растущее экономическое неравенство, снижение доверия к государственным институтам, разобщенность.

В рамках первой группы угроз выделена также деятельность России: ее “вторжение” (в терминах документации) на Украину, распространение дезинформации и вмешательство в выборы в странах Европы и США. Отмечены негативные последствия украинского конфликта для продовольственных и энергетических рынков, влияние на глобальную инфляцию, проблема “коррупции и клептократии из-за глобального охвата” приложения капиталов российского происхождения. С начала в феврале 2022 г. специальной военной операции (СВО) до сентября 2024 г. НЗ ввела санкции в отношении более 1600 физических и юридических лиц из РФ, пошлину в размере 35% на весь российский импорт, запретила покупку российских золота, нефти, газа, угля, ряда других товаров, частично ограничила экспорт, предоставила Украине помощь на сумму более 100 млн долл. США, в том числе отправляла этой стране нелетальное оборудование, расквартировала 97 военнослужащих в Великобритании для помощи и обучения персонала ВСУ. После отказа от создания зоны свободной торговли с ЕАЭС в 2014 г. отношения НЗ и России свелись к минимуму. В то же время участие, хоть и небольшое, в антироссийской деятельности в составе коалиции стран Запада позволяет НЗ зарабатывать политические очки перед партнерами, до последнего времени – прежде всего США. Подобными же причинами обусловлена поддержка позиции Соединенных Штатов по проблемам Ирана и КНДР.

В поисках ответа на глобальные и региональные вызовы НЗ опирается на многосторонние механизмы соответствующих форматов институтов регулирования (в ИТР), а также на сеть партнеров и союзников. Среди последних ведущим на всех уровнях системы международных отношений выступает Австралия. Страны играют друг для друга важную роль в торговле, инвестициях, культурных обменах, туризме, в сфере безопасности, оказывают взаимную поддержку на площадках глобального регулирования. Между ними заключено соглашение о свободной торговле (Closer Economic Relations, CER, 1983 г.), создан общий рынок (Single Economic Market, SEM, 2004 г.). Кроме того, оба государства состоят в CPTPP, RCEP, PACER Plus, АТЭС, Форуме тихоокеанских островов (ФТО), Содружестве наций. Важно, что страны координируют политику в ЮТР, имеют общие стратегические интересы. Австралия – единственный военный союзник Новой Зеландии: на основе договора ANZUS (1951 г.), Соглашения о тесных оборонных отношениях (Closer Defence Relations, CDR, 1991, 2018 гг.), а также пятистороннего разведывательного альянса “Пять глаз”. Проводятся ежегодные двусторонние встречи глав правительств, министров иностранных дел и обороны, в том числе в формате 2+2 (ANZMIN). В 2024 г. стороны выпустили совместное заявление о внешнеполитических намерениях и позициях, в котором были отмечены тесные связи в области истории и географии, либерально-демократических ценностей, региональных и глобальных интересов и стратегических перспектив.

Ключевыми глобальными партнерами НЗ являются Великобритания, Канада и США. Вместе с Австралией они образуют англосферу, имеют общую историю и близкую культуру, разделяют либеральные ценности. Помимо различных двусторонних и трехсторонних форматов взаимодействия все перечисленные входят в разведывательный альянс “Пять глаз”. Названная “пятерка” поддерживает сохранение основанного на правилах миропорядка, в рамках которого имеет множество экономических и политических выгод; выступает за укрепление роли США как глобального лидера. Помимо “Пяти глаз” НЗ состоит в таких многосторонних объединениях в сфере безопасности, как ABCANZ Armies (1947 г.), Five Eyes Air Force Interoperability Council (AFIC, 1948 г.), AUSCANNZUKUS (1960 г.), TTCP (1957 г.) – с теми же партнерами, Five Power Defence Arrangements (FPDA, 1971 г.) – с Австралией, Великобританией, Малайзией и Сингапуром.

Двусторонние отношения с США развивались волнообразно. В 1986 г. их контакты в области безопасности сократились из-за запрета НЗ на посещение своих территориальных вод атомными судами, за которым в 1987 г. последовало объявление безъядерного статуса этой страны. Новый этап сотрудничества, но менее интенсивный, чем ранее в рамках ANZUS, наступил с подписанием Веллингтонской (2010 г.) и Вашингтонской (2012 г.) деклараций. Их следствием стало сотрудничество по широкому кругу вопросов безопасности в ИТР, проведение регулярных встреч министров иностранных дел и военных. Между сторонами активно развиваются торговые и инвестиционные связи, совместная деятельность по вопросам морской безопасности, разведки, космоса. В то же время НЗ сохраняет безъядерный статус своих территориальных вод, поддерживает существование безъядерной зоны в ЮТР, не всегда разделяла внешнеполитические взгляды США, например, по поводу войны в Ираке, современной ситуации в Газе. Новозеландские политические элиты высказывают опасения по поводу того, что чрезмерное сближение с Вашингтоном ограничит внешнеполитическую независимость Веллингтона. Существующие двусторонние противоречия остаются важной причиной отсутствия между ними договора о свободной торговле.

С точки зрения США, НЗ – стратегический, но не ключевой партнер в ИТР. Так, в американской Стратегии национальной безопасности 2022 г. Новая Зеландия упомянута единожды, лишь в контексте альянса “Пять глаз”, тогда как Австралия – семь, а Китай – 10 раз. Вместе с тем во время встречи в 2022 г. тогдашних премьер-министра НЗ Дж. Ардерн и президента США Дж. Байдена стороны заявили о намерении расширять стратегическое партнерство, а новозеландская сторона в целом разделила взгляды Соединенных Штатов на безопасность в ИТР. Важным фактором сближения в апреле 2024 г. стала совместная декларация тогдашнего госсекретаря США Э. Блинкена и министра иностранных дел НЗ У. Питерса, где отмечалось, что существуют “веские причины для практического взаимодействия Новой Зеландии” с Quad и AUKUS. После вступления в должность 47-го президента США Д. Трампа в 2025 г. весьма вероятно усиление давления на Веллингтон в вопросах увеличения расходов на оборону НЗ не менее 2% ВВП, заключения новых соглашений с американцами в области безопасности, присоединения НЗ ко второй опоре AUKUS.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Уровень ИТР ключевой для НЗ с точки зрения безопасности, торговли и инвестиций. Основу ее региональной политики составляют два подхода: поддержка концепции свободного и открытого ИТР и избегание многосторонних альянсов при экономическом партнерстве с максимальным кругом партнеров. В СНБ 2023 г. сделан вывод о том, что разворачивающаяся конкуренция в регионе продолжит способствовать расширению сотрудничества между небольшими группами стран в таких форматах, как Quad и AUKUS. Вместе с тем НЗ по-прежнему привержена цели сохранения открытого, инклюзивного, стабильного и процветающего ИТР как посредством углубления сотрудничества с близкими партнерами, так и путем поддержания центральной роли АСЕАН. Также Новая Зеландия сохраняет территориальные претензии на Зависимую территорию Росса в Антарктиде и выступает за сохранение в регионе существующих международных режимов.

Наиболее важным игроком в ИТР называется АСЕАН. В стратегических документах подчеркивается важность ее центральной роли в обеспечении открытости, инклюзивности, стабильности и процветания в регионе. АСЕАН – важный торговый партнер НЗ, между сторонами действует режим зоны свободной торговли. НЗ принимает участие в Восточноазиатском саммите, Региональном форуме АСЕАН, встречах министров обороны стран АСЕАН-плюс. Кроме того, функционирует Совместный комитет по сотрудничеству и Форум партнерства по интеграции (совместно с Австралией). Также торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество активно развивается с Индией, Республикой Корея, Японией, другими странами региона. В сфере безопасности можно выделить партнерство с Малайзией и Сингапуром, а в 2024 г. велись переговоры о соответствующем соглашении с Филиппинами.

В отношениях с Китаем делается акцент на торгово-экономических и технологических связях, роли КНР в решении глобальных проблем. Так, между сторонами заключено соглашение о свободной торговле, о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, НЗ является страной – учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, участником инициативы “Пояс и путь”. Функционирует Совет НЗ–Китай для налаживания контактов между правительствами, бизнесом и гражданским обществом двух стран.

В то же время официальный Веллингтон с каждым годом все настойчивее повторяет вслед за партнерами из англосферы обвинения в адрес Пекина в чрезмерной внешнеполитической амбициозности, экономическом давлении, агрессивных действиях в Южно-Китайском море и нарушении прав человека в Синьцзяне. В СНБ 2023 г. отмечена напористая политика Китая по изменению международных норм, его деятельность в киберпространстве, создание военных баз в Южно-Китайском море и использование экономических рычагов воздействия. Особую важность для НЗ имеет политика КНР в ЮТР (об этом – ниже).

Именно “китайский вызов” стал причиной активизации обсуждения новым (с 2023 г.) правоцентристским руководством страны, лидерство в котором принадлежит Национальной партии в коалиции с партиями – ACT (Association of Consumers and Taxpayers) и “Новая Зеландия прежде всего”, возможности участия во второй опоре AUKUS. Правительство одобряет и деятельность Quad. НЗ является одним из основателей созданного в 2022 г. антикитайского Индо-Тихоокеанского экономического рамочного соглашения IPEF. Кроме того, она принимает участие в саммитах НАТО с 2020 г. – после того как политика Китая в 2019 г. впервые была обозначена альянсом как вызов, а также стала участником Индивидуально разработанной программы партнерства НАТО (Individually Tailored Partnership Programmes, ITPP) с 2024 г. – как следствие включения “китайского вызова” в Стратегическую концепцию НАТО 2022 г. В тот же период деятельность альянса в АТР развивалась в связи с расширением сотрудничества с Австралией, Южной Кореей и Японией – вместе четыре страны обозначают как IP4 (Индо-Тихоокеанская четверка).

Китай в свою очередь подчеркивает важность стратегического сотрудничества двух стран, заявляет об устойчивой динамике развития отношений, о том, что КНР и НЗ “должны рассматривать друг друга как возможности и партнеров, а не как вызовы или угрозы”. В то же время представители китайского МИДа неоднократно выражали недовольство негативными высказываниями новозеландских политиков по указанным выше вопросам, а также по поводу перспективы присоединения НЗ ко второй опоре AUKUS. При этом политику в ЮТР КНР проводит без оглядки на опасения НЗ.

Обширные экономические связи с Китаем накладывают ограничения на сближение НЗ с США и их союзниками, в особенности после казуса торговой войны с Австралией в 2020–2024 гг., инициированной КНР, вероятнее всего, по политическим мотивам. Осторожная позиция новозеландского правительства в отношении КНР проявляется в официальном дискурсе. Так, выступая в Институте Лоуи (Lowy Institute) в августе 2024 г., премьер-министр Кристофер Люксон заявил: “Китай остается крупнейшим торговым партнером НЗ и страной, с которой мы хотим работать над поиском решений общих проблем, таких как изменение климата”, но добавил, что в этих отношениях “есть вопросы, по которым мы не придем к согласию”. На двусторонней встрече К. Люксона и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре 2024 г. премьер НЗ вновь отметил значимость торгово-экономических отношений, сотрудничества в области охраны окружающей среды и изменения климата, но повторил, что “есть также пункты, по которым Китай и НЗ не согласны”.

Немаловажным фактором остается стремление руководства обеих ведущих новозеландских политических партий к недопущению чрезмерного сближения с той или иной великой державой, сохранению независимой внешней политики государства. Следствие этого – активизация правительством во главе с Национальной партией взаимодействия с АСЕАН и странами ЮТР. Важную роль играют и традиционные различия внешнеполитической тактики Лейбористской и Национальной партий: первая делает акцент на общемировых гуманитарных ценностях, интернационализме и пацифизме, а вторая – на прагматизме, торговых интересах и опоре на союзы 3. Существуют и внутрипартийные дискуссии по данным вопросам, отличны также позиции других партий, освещение которых, однако, выходит за рамки данной статьи.

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Наиболее активную и инициативную позицию НЗ заняла в ЮТР, частью которого она является сама. Будучи крупнейшим государством региона после Австралии, до 2018 г. эта страна проводила прагматичную политику, основанную на балансе выгод и издержек. Во многом это связано с низкой торгово-экономической и инвестиционной привлекательностью малых островных государств ЮТР. Однако с 2018 г. была запущена программа “Тихоокеанская перезагрузка”, в рамках которой существенно интенсифицировалось дипломатическое присутствие НЗ в странах ЮТР, количество политических контактов, визитов, помощь на цели развития (до 60% всей такой помощи, предоставляемой НЗ), культурное и гуманитарное сотрудничество. В 2021 г. Новая Зеландия была четвертым по величине донором помощи на цели развития странам региона после Австралии, Китая и Японии, с 2008 по 2021 гг. – вторым по величине грантодателем после Австралии. НЗ реализует такие программы, как развитие лидеров в Вануату, Папуа-Новой Гвинее, Тонге и Фиджи; повышение эффективности полиции в 11 странах ЮТР; совместное развитие инфраструктуры; усиление кибербезопасности; сокращение и адаптация к последствиям изменений климата; регулярное морское наблюдение в Тихом океане для защиты рыбных промыслов и сбора разведданных для пресечения деятельности организованной преступности.

В стратегических документах и выступлениях представителей правительства акцентируется тихоокеанская идентичность, следование НЗ декларации о региональной безопасности – Boe Declaration on Regional Security (2018 г.) и Стратегии голубого тихоокеанского континента 2050 (2022 г.) – документам, скорректировавшим параметры взаимодействия и соразвития государств – членов ФТО в ближайшем будущем.

Причиной продолжающейся с 2018 г. активизации политики НЗ в ЮТР стал рост геоэкономической и геополитической конкуренции в регионе. Веллингтон всегда воспринимал ЮТР как собственное “подбрюшье”, буфер между зонами геополитической и геоэкономической конкуренции на юге Азии. В связи с этим изменения в среде безопасности в ЮТР воспринимаются новозеландскими политиками достаточно остро. Отмечают три негативных для НЗ тренда в межгосударственном соперничестве в ЮТР: борьба за влияние в противодействии незаконному рыболовству; конкуренция за первенство и эффективность в оказании гуманитарной помощи и преодолении последствий стихийных бедствий; рост числа частных морских субъектов, взаимодействующих с государством.

Прежде всего, конечно, имеется в виду усиление соперничества между Китаем и его оппонентами, такими как США, Австралия, Япония. В последние годы значительно выросло экономическое влияние КНР в ЮТР. За 10 лет китайские инвестиции в регион превысили 80 млрд долл. США, эта страна инвестировала в 19 портов в Папуа-Новой Гвинее, Самоа, Соломоновых островах и Фиджи. Вануату, Самоа и Тонга получили крупные китайские кредиты и близки к долговой ловушке. Инвестиции в строительство сопровождаются трудовой миграцией граждан КНР на острова, увеличением доли китайского населения. В 2022 г. было заключено соглашение в области безопасности с Соломоновыми островами. Китай стремится оказывать помощь местной полиции (например, в Папуа-Новой Гвинее, Соломоновых островах, Фиджи). Заметен и рост политического влияния КНР: так, в 2024 г. Науру и Тувалу признали принцип “одного Китая”.

В НЗ опасаются, что создаваемая таким образом инфраструктура может в будущем обрести двойное назначение. Для усиления своего влияния в области безопасности она участвует в таких форматах, как FRANZ и Pacific QUAD. В 2022 г. по инициативе США был создан новый формат – Партнеры в голубом Тихом океане, направленный на политическую консолидацию государств – членов ФТО и рост участия партнеров США в жизни региона. Важно отметить и то, что НЗ стремится играть роль посредника между ЮТР и внешними акторами, разместив своих дипломатических представителей в Брюсселе, Нью-Йорке, Пекине и Токио с целью координации помощи развития и отношений со странами ЮТР – прежде всего дальнейшего вовлечения своих партнеров в дела региона в собственных интересах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, соответствует ли внешнеполитическое поведение НЗ категории малой страны? Встречающиеся отрицательные ответы на этот вопрос связаны с ее активным участием в международных организациях, поддержкой основанного на правилах миропорядка, основанной на морали новозеландской позицией по таким вопросам, как ядерное разоружение и изменение климата, избеганием открытой конфронтации с крупными державами 5 9. Однако на основе проведенного анализа позиции НЗ в мировой экономике и архитектуры ее внешней политики можно сопоставить полученные данные с предложенной комплексной моделью классификации государств.

С точки зрения иерархической модели – размера ВВП, численности населения, расходов на оборону и других количественных показателей – НЗ определенно можно отнести к малым странам, относительно средних держав вроде Австралии. С точки зрения нормативной модели, очевидно весьма ограниченное участие НЗ в глобальной политике, заметное – в региональных делах (ИТР) и довольно активное и инициативное – в субрегиональных процессах (ЮТР). Определенно, потенциал влияния на международные отношения у НЗ низок, в связи с чем она стремится к солидаризации с более крупными партнерами: Австралией, Великобританией и США. Это соответствует положению малой страны. С точки зрения поведенческой модели, все ведущие партии НЗ согласны с тем, что представляют малую страну. В связи с этим выделяются такие характерные для МС особенности внешнеполитического поведения НЗ, как отказ от силовой политики, избегание конфликтов, акцент на ценностно-идеологических, нормативных и торгово-экономических инструментах, стремление с мультилатерализму, многосторонности, а также ограниченность сфер и регионов внешнеполитических интересов.

В контексте трансформации миропорядка и роста межгосударственного соперничества – как глобального, так и в АТР, НЗ вынуждена менять свою внешнеполитическую стратегию. В основе ее успешного развития лежат либеральные институты и режимы основанного на правилах миропорядка, в связи с чем эта страна будет и дальше в целом разделять подходы США и их союзников к международным отношениям. В то же время ее стремление к избеганию конфликтов, многосторонности и равноудаленности от ведущих акторов сегодня сталкивается с объективными препятствиями, такими как сокращение потенциала АСЕАН как центра многосторонности в АТР, усиление Китая в АТР и ЮТР, агрессивная политика США по сколачиванию военных блоков, и как следствие – набирающее обороты разделение все новых и новых акторов на два противоборствующих лагеря.

В данной среде НЗ будет все больше терять свободу маневра, проведения независимой политики, и активнее включаться в американоцентричный лагерь подобно тому, как в последние годы это произошло с Австралией и Филиппинами. Возможно, в среднесрочной перспективе НЗ и не откажется от политики безъядерной зоны в ЮТР и не возобновит соглашение с США в формате ANZUS, но ожидаемо ее подключение к тем или иным антикитайским форматам, прежде всего к экономическим, а с большой вероятностью и к военным, например, ко второй опоре AUKUS. В то же время ограниченный оборонный потенциал не позволит НЗ проецировать вовне сколько-нибудь значимую силу, а ухудшение отношений с Китаем – ведущим торговым партнером, еще больше ослабит ее возможности. Кроме того, важно отметить нежелание новозеландских политических элит вступать в открытую конфронтацию с КНР / военный союз с США. В связи с этим в развивающемся американо-китайском соперничестве НЗ сможет играть заметную роль лишь в ЮТР. В АТР и тем более в глобальном масштабе большее значение будут иметь такие союзники США, как Австралия, Япония, Великобритания и другие.

Для России это означает дальнейшее осложнение ситуации, вызванное нестабильностью среды безопасности в АТР и необходимость, во-первых, укрепления собственного экономического и военно-политического потенциала на Дальнем Востоке, во-вторых, проецирования в АТР соответствующих российским интересам идей и подходов, развития торгово-экономических отношений с широким кругом стран региона, поддержки многосторонности и расширения взаимосвязанности государств.

Список литературы / References

- Пантин В.И., Лапкин В.В. Дестабилизация старого и формирование нового миропорядка: основные тенденции и альтернативы. Общественные науки и современность, 2023, № 5, сс. 7-18. [Pantin V.I., Lapkin V.V. Destabilization of the Old World Order and the Formation of a New World Order: Main Trends and Alternatives. Social Sciences and Contemporary World, 2023, no. 5, pp. 7-18. (In Russ.)] DOI: 10.31857/S0869049923050015

- Михеев В.В., Ломанов А.В., Швыдко В.Г., ред. Новая реальность индо-тихоокеанского пространства. Москва, ИМЭМО РАН, 2023. 155 с. [Mikheev V.V., Lomanov A.V, Shvydko V.G., eds. New Reality in Indo-Pacific. Moscow, IMEMO, 2023, 155 p. (In Russ.)]

- Тимошенко В.Н. Концепция “малой страны” и внешняя политика Новой Зеландии в конце XX века. Вестник Челябинского государственного университета. История, 2009, № 6(144), вып. 30, cc. 123-132. [Timoshenko V.N. The Concept of a ‘Small Country’ and the Foreign Policy of New Zealand at the End of the 20th Century. Bulletin of Chelyabinsk State University. History, 2009, no. 6(144), iss. 30, pp. 123-132. (In Russ.)] Available at: https://elibrary.ru/item.asp?edn=kknoar (accessed 09.09.2024).

- 4. Brady A.M., ed. Small States and the Changing Global Order. New Zealand Faces the Future. Cham, Springer, 2019. 395 p. DOI: 10.1007/978-3-030-18803-0

- Gee A., Patman R.G. Small State or Minor Power? New Zealand’s Five Eyes Membership, Intelligence Reforms, and Wellington’s Response to China’s Growing Pacific Role. Intelligence and National Security, 2020, vol. 36, iss. 1, pp. 34-50. DOI: 10.1080/02684527.2020.1812876

- Patman R.G. New Zealand, Australia and Grounds for Strategic Scepticism Toward AUKUS. Australian Journal of International Affairs, 2024, pp. 1-5. DOI: 10.1080/10357718.2024.2393853

- Steff R. ‘Our Region is Now a Strategic Theatre’: New Zealand’s Balancing Response to China. The Pacific Review, 2024, vol. 36, iss. 6, pp. 1-32. DOI: 10.1080/09512748.2024.2314764

- Забелла А.А. Новая Зеландия между КНР и США: тест на устойчивость. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2023, т. 1, № 1(58), cc. 214-226. [Zabella A.A. New Zealand Between China and the USA: A Test of Sustainability. Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya, 2023, vol. 1, no. 1(58), pp. 214-226. (In Russ.)] DOI: 10.31696/2072-8271-2023-1-1-58-214-226

- Alekseeva Yu.N. New Zealand’s Relations with the US and China Since 2016. Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya, 2023, vol. 3 no. 2(59), pp. 202-211. DOI: 10.31696/2072-8271-2023-3-2-59-202-211

- Скрипниченко А.В., Пале С.Е. Актуальные проблемы Новой Зеландии в начале ХХI века. Экономические отношения, 2017, т. 7, № 2, сс. 191-198. [Skripnichenko A.V., Pale S.E. Topical Problems of New Zealand in the Early 21st Century. Journal of International Economic Affairs, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 191-198. (In Russ.)] DOI: 10.18334/eo.7.2.37983

- Астафьева Е.М. Американо-китайское соперничество в южной части Тихого океана в условиях глобальной трансформации международных отношений. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2023, т. 4, № 3(60), сс. 34-42. [Astafieva E.M. US-China Rivalry in the South Pacific in the Context of Global Transformation of International Relations. Yugo-Vostochnaya Azia: aktualnye problemy razvitiya, 2023, vol. 4, no. 3(60), pp. 34-42. (In Russ.)] DOI: 10.31696/2072-8271-2023-4-3-60-034-042

- Baldacchino G., Wivel A., ed. Handbook on the Politics of Small States. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020. 448 p.

- Maass M. The Elusive Definition of the Small State. International Politics, 2009, vol. 46, iss. 1, pp. 65-83. DOI: 10.1057/ip.2008.37

- Michalski A., Brommesson D., Ekengren A. Small States and the Dilemma of Geopolitics: Role Change in Finland and Sweden. International Affairs, 2024, vol. 100, iss. 1, pp. 139-157. DOI: 10.1093/ia/iiad244

- Karim M.R. Strategy of Small States Toward Regional Powers: A Case of Bangladesh. Jadavpur Journal of International Relations, November 2023. DOI: 10.1177/09735984231204410

- Афонцев С.А. Экономическое измерение многополярного мира: о чем говорят показатели ВВП. Политическая наука, 2024, № 2, cc. 151-170. [Afontsev S.A. Economic Dimensions of the Multipolar World: What Do GDP Figures Really Tell. Political Science, 2024, no. 2, pp. 151-170. (In Russ.)] DOI: 10.31249/poln/2024.02.07

- Keohane R.O. Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics. International Organization, 1969, vol. 23, no. 2, pp. 291-310.

- Elman M.F. The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard. British Journal of Political Science, 1995, vol. 25, no. 2, pp. 171-217.

- Browning C.S. Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. Cambridge Review of International Affairs, 2006, vol. 19, iss. 4, pp. 669-684. DOI: 10.1080/09557570601003536

- Jesse N.G., Dreyer J.R. Small States in the International System: At Peace and at War. Lanham, Lexington Books, 2016. 214 p.

- Kurečić P., Kozina G., Kokotović F. Revisiting the Definition of Small State Through the Use of Relational and Quantitative Criteria. 19th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Melbourne, 2017, pp. 129-142. Available at: https://www.researchgate.net/publication/313675926_REVISITING_THE_DEFINITION_OF_SMALL_STATE_THROUGH_THE_USE_OF_RELATIONAL_AND_QUANTITATIVE_CRITERIA (accessed 09.09.2024).

- Edström H., Gyllensporre D., Westberg J. Military Strategy of Small States. New York, Routledge, 2019. 216 p.

- Новикова И.Н. Малые страны в международных отношениях: некоторые теоретические аспекты. Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения, 2022, т. 15, № 3, сс. 219-242. [Novikova I.N. Small States in International Relations: Some Theoretical Aspects. Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations, 2022, vol. 15, iss. 3, pp. 219-242. (In Russ.)] DOI: 10.21638/spbu06.2022.301

- Gashi B. Small States and National Security. SSRN, 05.08.2016. DOI: 10.2139/ssrn.2818984

- Thorhallsson B., Steinsson S. Small State Foreign Policy. Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.484

- 26. Butler P., Morris C., eds. Small States in a Legal World. Cham, Springer, 2017. 264 p.

- Ковалев А.А. Актуальные вопросы стратегии безопасности малых государств. Вопросы безопасности, 2021, № 2, cc. 28-40. [Kovalev A.A. Topical Issues of the Security Strategy of Small States. Security Issues, 2021, no. 2, pp. 28-40. (In Russ.)] DOI: 10.25136/2409-7543.2021.2.34906

- Chong A., Maass M. Introduction: The Foreign Policy Power of Small States. Cambridge Review of International Affairs, 2010, vol. 23, no. 3, pp. 381-382. DOI: 10.1080/09557571.2010.505131

- Алешин А.А. Внешнеполитическая стратегия Австралии: средняя держава в высококонкурентной среде. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2020, № 2, сс. 63-75. [Aleshin A.A. Australian Foreign Policy Strategy: Middle Power in a Highly Competitive Environment. Analysis and Forecasting. IMEMO Journal, 2020, no. 2, pp. 63-75. (In Russ.)] DOI: 10.20542/afij-2020-2-63-75

Правильная ссылка на статью:

Алешин А. А. Внешняя политика Новой Зеландии: малая страна в эпоху глобальной конкуренции. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2025, № 2, сс. 54-71. https://doi.org/10.20542/afij-2025-2-54-71