Возможности теории стратегических нарративов в анализе внешнеполитического дискурса Китая при председателе Си Цзиньпине

Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, РФ, 190068 Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 123 (Milkova.99@mail.ru), ORCID: 0009-0004-4104-1412.

Теория стратегических нарративов является важным аналитическим инструментом в исследованиях стратегической коммуникации, позволяя изучать механизмы формирования дискурсов и распространения убедительных сообщений, направленных на достижение политических, экономических и идеологических целей государств. В данной статье автор рассматривает существующие теоретические подходы, применяемые для изучения стратегических нарративов, дает оценку их эффективности в изучении официального дискурса Китая как совопокупности коммуникационных усилий для достижения внешнеполитических целей. Особое внимание уделяется тому, как КНР использует стратегические нарративы в качестве инструмента “мягкой силы” для продвижения своих интересов на международной арене. При рассмотрении теоретических подходов в работе использованы постструктуральный метод анализа экспертных дискурсов Л. Хансен и интертекстуальный анализ, а одним из результатов исследования стали систематизация и классификация теоретических подходов по изучению стратегических нарративов. В ходе работы выявлено три ключевых теоретических подхода изучения стратегических нарративов (когнитивный, дискурсивный и конструктивистский), и дана оценка особенностей каждого из них при решении этой задачи. Когнитивный подход акцентирует внимание на восприятии нарративов целевой аудиторией, дискурсивный – на языковых и риторических стратегиях их построения, а конструктивистский – на социально-политическом контексте и процессах смыслообразования. Каждый из подходов рассматривается с точки зрения его аналитического потенциала, сильных сторон и ограничений. В работе сделан вывод, что для глубокого и комплексного анализа официального внешнеполитического дискурса Китая наиболее эффективным представляется сочетание методов дискурсивного и конструктивистского подходов к анализу стратегических нарративов. Именно синтез двух подходов позволяет учитывать как лингвистические особенности нарративов, так и их роль в конструировании международных отношений. Исследование вносит вклад в развитие теории стратегических нарративов, предлагая комплексный подход к изучению стратегических коммуникаций государств, а также расширяет понимание механизмов мягкой силы Китая. Результаты работы могут быть полезны исследователям международных отношений, политологам и специалистам в области публичной дипломатии.

Ключевые слова

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов финансового и нефинансового характера.

Финансирование: автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

ВВЕДЕНИЕ

В общепринятом смысле нарратив является особой эпистемологической формой получения человеком опыта через повествование и истории. При переносе “нарратива” в поле политической науки данный термин наиболее часто рассматривается как политическое событие (выборы, парламентские дебаты, саммиты, публичные выступления), либо как совокупность дискурсов, сформировавшихся вокруг политического события, будь то идеи, концепции или доктрины. Стратегические нарративы, в отличие от политических или лингвистических, чаще используются во внешней политике как средство коммуникации, с помощью которого политические субъекты конструируют смыслы своих действий на международной арене, формируют представление о них и вызывают реакцию как внутренней, так и зарубежной аудитории. Использование стратегических нарративов в качестве манипулятивного инструмента выстраивания коммуникации практикуется многими государствами, в том числе Китаем. Развернутую трактовку стратегических нарративов дают Л. Розелль, А. Мискиммон и Б. О’Локлин 1, определяя их как способ конструирования вúдения прошлого, настоящего и будущего для оказания влияния на поведение акторов национального и международного уровней. Принимая во внимание концепцию повествовательной структуры 2, стратегические нарративы также можно считать средством отображения повествования действующих лиц о международной проблематике, существующих конфликтах и путях их решения.

В научной литературе достаточно глубоко исследованы устойчивые культурологические концепции внешней политики Китая, касающиеся его отношений с другими государствами. Так, Дж. Айзенман и Э. Хегинботэм исследуют, как Китай через экономические, политические и дипломатические инструменты (например, инициативу “Пояс и путь”) укрепляет отношения с развивающимися странами, продвигая нарратив о “многополярном мире” и “альтернативной демократии” 3. С.В. Кривохиж и Е.Д. Соболева анализируют адаптацию китайского нарратива для разных аудиторий, включая использование в дипломатии локальных политических мифов 4. Китайские авторы, такие как К. Чжао 5, С. Чжао 6, трактуют стратегические нарративы как неотъемлемую составляющую национальной политики Китая, при этом недостаточно исследованными остаются китайские стратегические нарративы на международной арене.

С учетом этого цель статьи заключается в рассмотрении основных теоретических подходов в изучении стратегических нарративов в политической науке и определение того, какая из научных школ их анализа наиболее применима при рассмотрении коммуникационных усилий Китая для реализации своей внешнеполитической стратегии. При этом следует отметить, что работа носит теоретический характер, и задача исследования отдельных кейсов продвижения китайских стратегических нарративов в ней не ставилась.

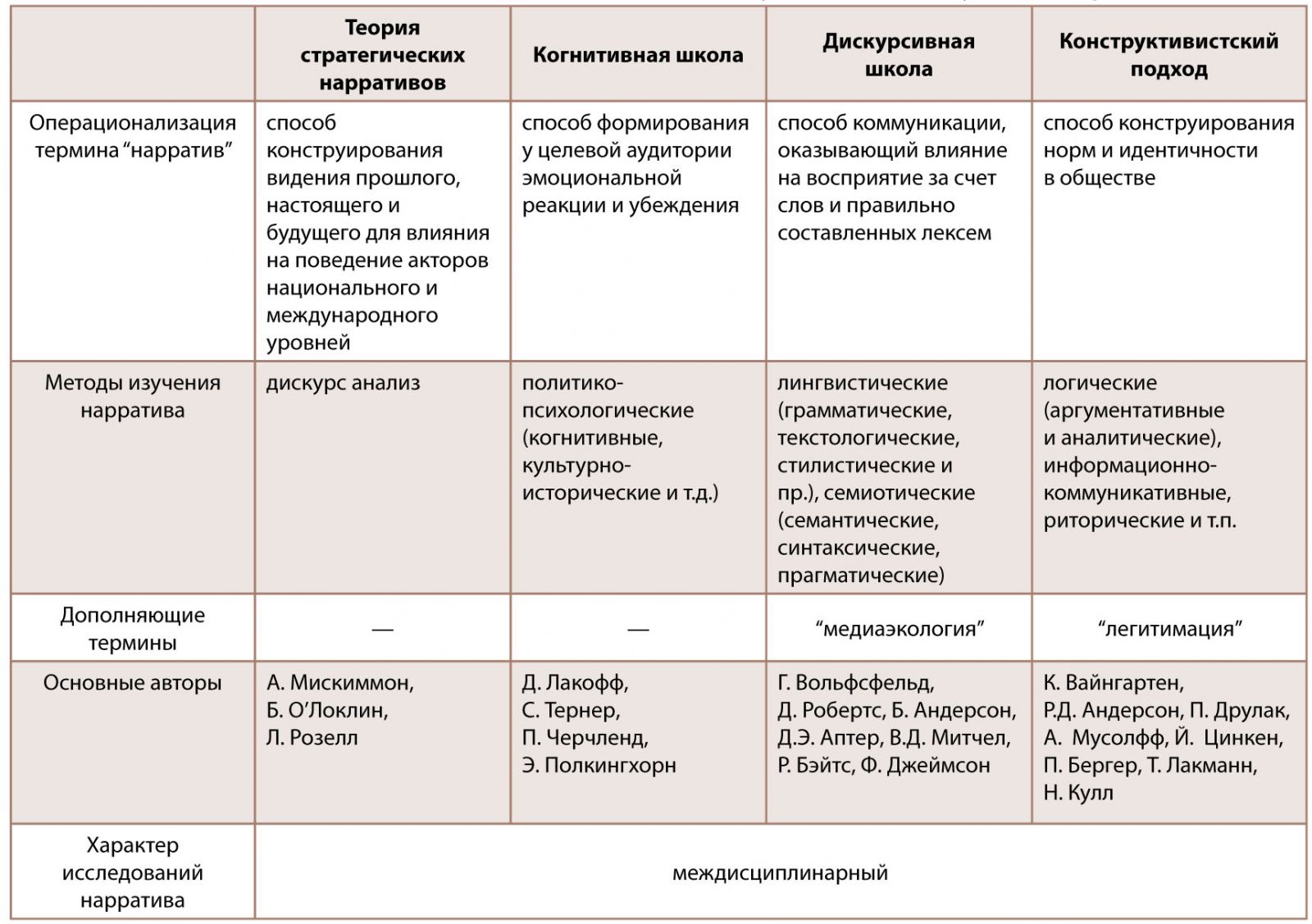

В данной статье применяется конструктивистский подход для исследования стратегического нарратива как части социального конструкта, рассматриваемого через призму не столько материальных, сколько идеологических, культурных и исторических взаимосвязей. С учетом этого методологической рамкой работы стали постструктуральный анализ экспертных дискурсов о стратегических нарративах Л. Хансен 7, а также интертекстуальный анализ с использованием метода документального исследования. Метод документального исследования относится к анализу документов, содержащих информацию о явлении, которое мы хотим изучить 8. Использование в работе этого метода, включающего три основных компонента: сжатие данных, отображение данных, составление и предоставление результатов их анализа, позволило классифицировать источники, посвященные стратегическим нарративам, по типу теоретических подходов, к которым они апеллируют: когнитивному, дискурсивному и конструктивистскому. Представленный автором в виде трех групп обзор теоретической литературы, в свою очередь, дал возможность оценить текущее состояние научных исследований, выявить их основные направления, а также найти пробелы в интересах дальнейшего применения теории стратегических нарративов в анализе внешнеполитического дискурса Китая. Полученные результаты обобщения “дискурсов” об изучении стратегических нарративов были представлены в таблице. В заключении дана оценка того, какие из научных школ больше подходят для анализа стратегических нарративов во внешнеполитическом дискурсе Китая.

КОГНИТИВНАЯ ШКОЛА ВОСПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ

Теория стратегических нарративов продолжает развиваться и важна для рассмотрения внешнеполитических стратегий государств, так как позволяет определить сформированные государственными акторами сюжеты и идеи, а также оценить степень их влияния на потенциальную “аудиторию” нарративов: будь то население собственной страны или другие государства. Когнитивная теория, выросшая из лингвистики и перешедшая в область междисциплинарных исследований, становится одной из ключевых в анализе стратегических нарративов, уделяя большое внимание формированию восприятий и убеждений. Одним из основателей когнитивного направления в политологии стал американский лингвист и философ Д.Ф. Лакофф, который использовал знания в области когнитивной науки для объяснения концептуальных моделей моральной политики партий “консерваторов” и “либералов” на президентских выборах 1996 г. в США. В своей монографии, посвященной применению когнитивной науки в политологии, он утверждал, что для понимания того, почему либералы доминировали в 1990-е годы в американской политической риторике, необходимо было обратиться к “когнитивной науке, которая представляет собой междисциплинарное исследование разума”, и особенно к его собственной области “когнитивной лингвистики”, раскрывающей “бессознательное сознание”, “концептуальные метафоры и категории” и составляющие политические суждения “здравого смысла” 9.

В работе Лакоффа успех либералов на выборах объяснялся более уместным использованием метафор, которые касались таких базовых категорий, как семья, социальное обеспечение, здоровье и т.д. И, хотя когнитивная наука заявляет о себе как аполитичной, представители политических партий в подстраиваемых под моральные оценки избирателей выступлениях опираются на партийные стратегические нарративы, изучаемые через когнитивную теорию. Когнитивные процессы, такие как внимание, память, мышление, играют важную роль в восприятии и интерпретации нарративов, при этом аудитория сосредотачивается на определенных аспектах истории, анализирует ключевые моменты и выстраивает собственные представления о каузальных связях в нарративе. Таким образом, сторонники когнитивистикой школы признают силу нарративов как способа влияния на восприятие и интерпретацию информации.

Будучи во многом метафорическим и повторяющимся способом формирования общественного мнения, стратегический нарратив является примером символического характера политической реальности. Так, Г.В. Пушкарева отмечает 10, что политическая реальность символична, так как состоит из смыслов и значений, которые транслируются при помощи вербальных и невербальных знаков. Политические психологи 11 12 13 также отмечают, что для анализа политических институтов и технологий важно применять методы исследования когнитивных процессов. Методы изучения психологических аспектов политического поведения, мышления и взаимодействия в политической науке во многом способствуют осознанию того, как нарративы могут формировать понимание индивидами событий и их убеждения об окружающем мире.

Когнитивная школа подчеркивает важность создания повествований, находящих отклик у целевой аудитории и соответствующих ее убеждениям и ценностям. Так, Л. Розелль с соавторами отмечает, что в процессе политической коммуникации могут быть “спланированы” даже несвязанные события и действия 1, которые впоследствии объединяются в сознании аудитории в единое целое в рамках предложенной темы. Именно этот процесс Дж. О’Туатейл 14, Д. Полкингхорн 15 и П. Рикер 16 назвали риторической силой националистического дискурса, который проявляется в когнитивной и нормативной операции нарративного структурирования. Последнее увеличивает вероятность того, что ответная интерпретация аудитории ставится в предпочтительные для коммуникатора рамки.

Ключевым аспектом стратегического нарратива, по замечанию С.В. Богданова в его исследовании стратегических нарративов БРИКС 17, является то, что он представляет когнитивный продукт, созданный с целью достижения стратегических задач. Такой нарратив ориентируется не только на логику, но и на эмоции, ценности, культурные архетипы, мифологию и исторические параллели. Следовательно, важнейшим элементом стратегического нарратива выступает “сторителлинг” (storytelling) – более органичная и результативная форма общения по сравнению с сухими, логически структурированными и эмпирически обоснованными подходами. Таким образом, когнитивная школа уделяет большое внимание процессу построения последовательной истории, которая должна находить отклик у целевой аудитории и направлена на укрепление ее доверия.

ДИСКУРСИВНАЯ ШКОЛА

Нарративы как подход к анализу внешнеполитического дискурса рассматривается такими учеными, как А. Андерсон, Д.Э. Аптер и др., и в теории политического дискурса существенная часть литературы посвящена анализу повествования через нарративы и интерпретацию 18 19. Дискурсивная школа фокусируется на роли языка и дискурса в стратегических нарративах и признает, что слова и язык, используемые в повествованиях, могут оказывать глубокое влияние на то, как они воспринимаются и понимаются различной аудиторией, при этом важность повествования подчеркивается центральной ролью языка в формировании дискурса. Л. Розелль с соавторами 1 выделяют значимость термина “фрейминг” (framing), который описывает процесс ряда концептуальных совпадений, именуемых стратегическим повествованием. Как отмечает Р. Энтман, дискурс вокруг “фрейма” образует стратегический нарратив и помогает выделить несколько аспектов событий или проблем, а также установить связи между ними, чтобы продвигать конкретную интерпретацию 20.

Г. Вольфсфельд определяет интерпретативный фрейм как “центральную организующую структуру”, что свидетельствует о важности процесса интерпретации фрейма, как части повествования 21. При этом повествование как концепция определяет специфическую форму опыта, основанную на ощущении времени и движения. Нарратив же влечет за собой первоначальный порядок или статус-кво, проблему, тогда как само повествование является более широкой структурой, не предусматривающей ограничений и рамок получения опыта 1. Так, Д. Робертс утверждает, что нарративы помогают объяснить, как данные структуры возникают, поддерживаются и трансформируются с течением времени 22. Дж. Биалли-Матерн 23, Ч. Эпштейн 24, М. Хаджер 25 изучают политику акторов, стремящихся формировать политический дискурс с использованием стратегических нарративов. Таким образом нарративы становятся стратегическими за счет того, что активные политические акторы оказывают влияние на их конструирование и стараются сформировать границы, в которых проходит политическая дискуссия.

Еще одним важным аспектом в изучении стратегических нарративов в рамках дискурсивной школы является феномен “медиаэкологии” (media ecology), как одной из систем дискурса. По Л. Стрейту, под медиаэкологией или медиасредой понимается междисциплинарный подход, изучающий медиа (язык, технологии, коммуникационные платформы) как окружающую среду, которая формирует культуру, социальные практики и мышление человека, подобно тому, как биологическая экология определяет жизнь организмов. При этом акцент делается на анализе того, как изменения в медиасреде трансформируют восприятие реальности, властные отношения и символические системы, а также на критическом осмыслении этических последствий этих изменений для общества 26. Влияние медиаэкологии СМИ на внешнюю политику проявляется в ее способности радикально изменять взгляды акторов, формирующих стратегические нарративы о международном порядке, и предоставить им возможности спроектировать повествование, и сформировать вокруг него требуемый дискурс. При этом успешный нарратив работает благодаря правдоподобной и связной истории, которая совпадает с мировосприятием основной части аудитории за счет правильной фрагментации информации и подбора экспрессивных лексем.

Таким образом, дискурсивная школа признает, что язык и слова, используемые в повествованиях, могут оказывать глубокое влияние на то, как сами эти повествования воспринимаются и понимаются различной аудиторией. Эта школа подчеркивает, что для успешного продвижения определенной интерпретации информации о ключевых событиях и их взаимосвязях важно выбирать правильную терминологию и формулировать повествование таким образом, чтобы оно соответствовало пожеланиям целевой аудитории.

КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД

Согласно повествовательной концепции К.А. Бёрка 27, стратегические нарративы отображают повествования действующих лиц о международной повестке, существующих конфликтах и путях их решения для обращения как к национальной, так и международной аудитории. Трактовка стратегического нарратива как способа донесения государством собственной позиции по ключевым национальным и международным вопросам заставляет обратить внимание на конструктивистскую школу, которая дает возможность исследовать, каким образом нарративы формируют новые идентичности и нормы. Последователи конструктивизма признают, что нарративы играют решающую роль в формировании того, как люди понимают себя и свое место в мире, подчеркивая силу историй в формировании коллективной идентичности и влиянии таких историй на социальные нормы.

Представители конструктивистской школы широко используют понятие политической “идеи”. Так, П. Друлак 28, А. Мусолфф 29 и др. рассматривают идею как нарративную метафору, что позволяет анализировать политические конфликты и события через призму их образного и символического представления в дискурсе. Например, в своем исследовании Э.В. Будаев обращается к работе Р.Д. Андерсона, который выделил частоту использования метафор о коммунистической элите в советском и постсоветском политическом дискурсе, и то, как ее представители соотносили свою роль и положение с остальным населением СССР 30. Одним из ключевых результатов анализа Р.Д. Андерсона по оценке Э.В. Будаева стал тот факт, в советский период метафоры подчеркивали “непогрешимость” элиты, тогда как в 1990-е годы их сменили образы “неустойчивости” 31.

Важно отметить, что многие ученые придерживаются теории социального конструктивизма для объяснения применения нарративов как части социальной нормы. Так, работа К. Вайнгартен 32 указывает на то, что социальный конструктивизм продвигает концепцию “самости”, согласно которой опыт создания и распространения нарративов существует в непрерывном потоке и творит себя сам из-за большого количества интерпретаций. В результате общество в такой же степени воздействует на формирование стратегического нарратива, как и последний оказывает влияние на общество.

Если в дискурсивной школе одним из феноменов, на котором строится объяснение создания стратегического нарратива, является медиаэкология, то для конструктивистов имеет значение термин “легитимация”. Важность восприятия стратегического нарратива как продукта работы институтов придает им легитимности. Так, Н. Кулл в своей монографии отмечал, что метод мониторинга позволяет идентифицировать нормы и ценности целевой аудитории, а применение нарративов – правильно скорректировать и направить официальную публичную дипломатию государства 33. Таким образом, в конструктивистской школе стратегические нарративы представляют для политических акторов средство создания общего смысла международной политики и даже формирования их поведения. Авторы признают важность адаптации повествований к различным культурным контекстам, которые могут найти отклик у одной аудитории и не обязательно окажут позитивный эффект на другую. Этот подход подчеркивает необходимость культурной чувствительности и понимания, гарантируя, что повествование будет адаптировано для эффективного общения с различной аудиторией.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ ПРИ АНАЛИЗЕ КИТАЙСКОГО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Представленный обзор литературы позволил выявить три ключевых школы развития и изучения теории стратегических нарративов, а также особенности и ограничения их применения при анализе китайского внешнеполитического дискурса. Эти школы исследованы и классифицированы автором как отражение трех различных экспертных дискурсов о способах изучения стратегических нарративов на основе их теоретических подходов к данной научной проблеме. Это позволило определить разработанные и используемые ими собственные определения нарратива, методы его изучения и терминологии для объяснения повествовательных структур, что и отражено в таблице ниже.

Источник: составлено автором.

С приходом к власти в 2012 г. Си Цзиньпина стратегические нарративы Китая претерпели большие изменения, отражая как растущие внешнеполитические амбиции нового руководства, так и глубокие внутренние преобразования в стране. При нынешнем председателе КНР проводит более активную внешнюю политику, примером которой служит, в первую очередь, такая инициатива, как “Пояс и путь”. Ее реализация стала для Китая не только международным логистическим проектом, но и способом продвижения стратегического нарратива “мира, основанного на развитии” или нарратива об альтернативном пути экономического развития КНР, который достаточно эффективен и при этом способен успешно сосуществовать с другими экономическими моделями мира в рамках одной большой идеи логистического сотрудничества 34. Ш. Фейрли придерживается точки зрения об эволюции под влиянием идеологии Си Цзиньпина стратегических нарративов Китая, важнейший из которых к 2018 г. был определен следующим образом: “Без Китая невозможно глобальное процветание”. Данный нарратив строится вокруг трех ключевых “историй”: Китай обеспечивает справедливый мир; Китай – взаимовыгодный партнер; Китай – мирная нация 35.

Для некитайских ученых языковые различия ограничивают возможности применения теории стратегических нарративов при изучение внешнеполитического дискурса страны, создаваемого властями для иностранной аудитории, например, с опорой на дискурсивную школу. Для этого теоретического подхода важно эффективное донесение до аудитории смысла, в то время как характерной особенностью конструирования стратегических нарративов при Си Цзиньпине является использование китайских метафорических поговорок и пословиц 36. Тем не менее руководство КНР, используя такие крупнейшие национальные СМИ, как агентство “Синьхуа”, газету “Жэньминь Жибао”, новостной телеканал для международной аудитории GGTN (China Global Television Network) и др., активно осуществляет трансляцию этих нарративов на иностранных языках, включая, в первую очередь, английский, а также арабский, французский, испанский, русский и др. В официальных выступлениях и публикациях Си Цзиньпин, с целью установления эмоционального контакта с аудиторией и передачи нужного сообщения, часто цитирует значимых представителей той страны, где произносятся или публикуются эти речи. Так, выступая в 2013 г. в МГИМО МИД России Си упомянул: «Чернышевский однажды написал: “Путь истории не вымощен, как Невский проспект; он проходит по полям, пыльным или грязным, и пересекает болота или лесные чащи”».

Что касается китайских СМИ, то Цзя Лежун выделил три группы их “модельного ряда”: 1) государственные; 2) коммерческие; 3) новые (социальные) медиа 37. Две первые группы медиа являются официальными “рупорами” государства и во многом работают на внешнюю аудиторию. Помимо этого, начиная с 2013 г., Коммунистическая партия Китая активно публикует в журнале “Цюши” на английском языке внешнеполитические доктрины и стратегические документы по взаимодействию с иностранными акторами, что позволяет последним изучать официальный китайский дискурс и вычленять направленные именно на них стратегические нарративы.

Понимая важность комплексных мер публичной дипломатии, Китай рассматривает применение инструментов “мягкой силы” и ресурсов СМИ как способ борьбы с негативной международной реакцией на некоторые аспекты собственной политики. Так, В.А. Водянников 38 отмечает, что для укрепления позитивного имиджа Пекину необходимо получать обратную связь и проводить мониторинги общественного мнения не только внутри страны, но и за ее пределами. Такие мониторинги имеют важное значение и для конструктивистов с их методами анализа. При этом построение стратегического внешнеполитического нарратива вокруг “общественного мнения” составляет проблему для самого Китая. Так, в работе «“Мягкая сила” с китайским характеристиками» Чжан Чжань провел сравнительный анализ степени “одобрения” действий официальных властей Китая в Великобритании, Франции, Испании и Германии 39. Его результаты показали снижение индекса одобрения в этих странах с 2006 по 2016 гг., что, по мнению автора, стало результатом ограниченных способностей Пекина “привлекать европейские сердца и умы”. Систематический мониторинг показателей общественной поддержки служит важным методологическим инструментом для анализа социального восприятия политических преобразований, и в этом плане конструктивистская школа выглядит наиболее подходящей для изучения реакций и оценки эффективности стратегических нарративов Китая в других странах.

Что касается опоры на подходы когнитивной школы к рассмотрению стратегических нарративов, то тенденция к ретрансляции китайских СМИ на английский язык с четкой ориентацией на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию снижает эффективность их применения в политическом анализе китайского внешнеполитического дискурса. Так, исследователи М.А. Сучков и А.А. Байков 40 отмечают, что когнитивный подход требует глубинного изучения психологии политического субъекта для понимания эмоционального контекста выступлений и подбора той или иной политической лексики. М.С. Константинов 41 также призывает ученых при исследовании политических идеологий учитывать, что когнитивная школа – это, в первую очередь, способ зафиксировать символы и смыслы политического языка при изучении политических процессов, что сложно без знания китайского языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегические нарративы представляют для КНР важнейший инструмент продвижения своего видения современного мира и построения будущего миропорядка с учетом собственных интересов. Исследование выявило три ключевые теоретические школы анализа (когнитивную, дискурсивную и конструктивистскую), каждая из которых предлагает уникальную перспективу на формирование, распространение и влияние китайских нарративов на международной арене. При этом применение теоретических подходов к анализу официального внешнеполитического дискурса Пекина сталкивается с определенными ограничениями: наличием языкового барьера, необходимостью учета культурных особенностей языка и знания психологии политических деятелей и др.

Результаты работы показали, что при использовании теории стратегических нарративов в анализе коммуникационной стратегии Китая наиболее эффективными представляются подходы дискурсивной и конструктивистской школ, позволяющие наиболее глубоко исследовать процессы формирования и распространения этих нарративов с учетом контекстуальных, культурных и других особенностей. В целом изучение стратегических нарративов Пекина – важный инструмент для понимания его внешнеполитических целей, при этом дальнейшие исследования практических кейсов продвижения этих нарративов в ключевых регионах мира способны более полно раскрыть ключевые аспекты китайской внешней стратегии и оценить ее влияние на меняющийся мировой порядок.

Список литературы / References

- Miskimmon A., O’Loughlin B., Roselle L. Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order. New York, Routledge, 2013. 240 p.

- Burke K. A Grammar of Motives. Berkeley, University of California Press, 1969. 564 p.

- Eisenman J., Heginbotham E. Building a More ‘Democratic’ and ‘Multipolar’ World: China’s Strategic Engagement with Developing Countries. China Review, 2019, vol. 19, no. 4, pp. 55-84. Available at: https://www.jstor.org/stable/26838913 (accessed 28.03.2025).

- Кривохиж С.В., Соболева Е.Д. КНР и борьба за дискурсивную гегемонию: роль стратегических нарративов. Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика, 2023, т. 18, № 2, cc. 178-192. [Krivokhizh S.V., Soboleva E.D. Strategic Narratives in China’s Bid for Discursive Hegemony. International Organisations Research Journal, 2023, vol. 18, no. 2, pp. 178-192. (In Russ.)] DOI: 10.17323/1996-7845-2023-02-09

- Zhao K. China’s Rise and Its Discursive Power Strategy. Chinese Political Science Review, 2016, vol. 1, pp. 539-564. DOI: 10.1007/s41111-016-0037-8

- Zhao S. Rethinking the Chinese World Order: The Imperial Cycle and the Rise of China. Journal of Contemporary China, 2015, vol. 24, no. 96, pp. 961-982. DOI: 10.1080/10670564.2015.1030913

- Hansen L. Discourse Analysis, Post-Structuralism, and Foreign Policy. Smith S., Hadfield A., Dunne T., eds. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 95-111. DOI: 10.1093/hepl/9780198708902.003.0005

- Bailey K.D. Methods of Social Research. New York, The Free Press, 1994. 616 p.

- Lakoff G. Moral Politics: What Conservatives Know That Liberals Don’t. Chicago, University of Chicago Press, 1996. 436 p.

- Пушкарева Г.В. Политическое поведение: теория, методология и практические возможности когнитивного подхода. Дисс. докт. полит. наук. Москва, 2004. 372 c. [Pushkareva G.V. Political Behavior: Theory, Methodology and Practical Possibilities of the Cognitive Approach. Dr. Diss. (Polit. Sci.) Moscow, 2004. 372 p. (In Russ.)]

- Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург, Деловая книга, 2001. 496 с. [Olshansky D.V. Fundamentals of Political Psychology. Ekaterinburg, Delovaya kniga, 2001. 496 p. (In Russ.)]

- Шестопал Е.Б., ред. Психология восприятия власти. Москва, Социально-политическая мысль, 2002. 244 с. [Shestopal E.B. The Psychology of Power Perception. Moscow, Sotsial'no-politicheskaya mysl', 2002. 244 p. (In Russ.)]

- Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. Санкт-Петербург, СПбГУ, 1992. 228 с. [Yuriev A.I. Introduction to Political Psychology. St. Petersburg, Saint Petersburg State University, 1992. 228 p. (In Russ.)]

- Ó Tuathail G. Theorizing Practical Geopolitical Reasoning: The Case of the United States’ Response to the War in Bosnia. Political Geography, 2002, vol. 21, iss. 5, pp. 601-628. DOI: 10.1016/S0962-6298(02)00009-4

- Polkinghorne D.E. Narrative and Self-Concept. Journal of Narrative and Life History, 1991, vol. 1, iss. 2–3, pp. 135-153. DOI: 10.1075/JNLH.1.2-3.04NAR

- Ricoeur P. Time and Narrative. Chicago, University of Chicago Press, 1984. 433 p.

- Богданов С.В. Проблемы формирования стратегического нарратива БРИКС. Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика, 2019, т. 14, № 2, cc. 173-190. [Bogdanov S.V. Issues in the Development of the BRICS’ Strategic Narrative. International Organisations Research Journal, 2019, vol. 14, no. 2, pp. 173-190. (In Russ.)] DOI: 10.17323/1996-7845-2019-02-07

- Arce-Trigatti A., Anderson А. Defining Diversity: A Critical Discourse Analysis of Public Educational Texts. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 2018, vol. 41, no. 1, pp. 3-20. DOI: 10.1080/01596306.2018.1462575

- Apter D.E., Saich T. Revolutionary Discourse in Mao’s Republic. Cambridge, Harvard University Press, 1994. 403 p.

- Entman R.M. Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy. Chicago, University of Chicago Press, 2003. 240 p.

- Wolfsfeld G. Media and Political Conflict: News from the Middle East. Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 255 p.

- Roberts G. History, Theory and the Narrative Turn in IR. Review of International Studies, 2006, vol. 32, no. 4, pp. 703-714. DOI: 10.1017/S0260210506007248

- Mattern J.B. Ordering International Politics: Identity, Crisis and Representational Force. New York, Routledge, 2005. 320 p.

- Epstein Ch. The Power of Words in International Relations: Birth of an Anti-Whaling Discourse. Cambridge, MIT Press, 2008. 352 p.

- Hajer M. The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process. Oxford, Oxford University Press, 1995. 332 p.

- Strate L. Media Ecology: An Approach to Understanding the Human Condition. New York, Peter Lang Inc., 2017. 258 p.

- Burke K.A. Grammar of Motives. Berkeley, University of California Press, 1969. 564 p.

- Drulak P. Motion, Container and Equilibrium: Metaphors in the Discourse About European Integration. European Journal of International Relations, 2006, vol. 12, iss. 4, pp. 499-531. DOI: 10.1177/1354066106069322

- Musolff A. The Metaphorisation of European Politics: Movement on the Road to Europe. Musolff A., Good C., Points P., Wittlinger R., eds. Attitudes Towards Europe: Language in the Unification Process. Aldershot, Ashgate, 2001, pp. 179-200.

- Anderson R.D. Discourse, Dictators and Democrats: Russia’s Place in a Global Process. London, Routledge, 2014. 240 p.

- Будаев Э.В. Метафора в политическом нарративе: эвристики современных сопоставительных исследований. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008, № 59, сс. 86-94. [Budaev E.V. Metaphor in a Political Narrative: Heuristics of Contemporary Comparative Studies. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences, 2008, no. 59, pp. 86-94. (In Russ.)]

- Weingarten K. The Discourses of Intimacy: Adding a Social Constructionist and Feminist View. Family Process, 1991, vol. 30, iss. 3, pp. 285-305. DOI: 10.1111/j.1545-5300.1991.00285.x

- Cull N.J. Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digital Age. Cambridge, Polity, 2019. 272 p.

- Abb P. From ‘Peaceful Rise’ to Peacebuilder? How Evolving Chinese Discourses and Self-Perceptions Impact Its Growing Influence in Conflict Societies. Journal of Contemporary China, 2020, vol. 30, no. 129, pp. 402-416. DOI: 10.1080/10670564.2020.1827353

- Fairlie Sh.F. The China Story: A Media Narrative Analysis of Beijing’s Global Communications (PhD Thesis). Melbourne, Monash University, 2020. 267 p. Available at: https://bridges.monash.edu/articles/thesis/The_China_Story_a_media_narrative_analysis_of_Beijing_s_global_communications/13087625?file=25048772 (accessed 09.04.2025).

- Лихун С. Метафора в речи председателя КНР Си Цзиньпина. Политическая лингвистика. № 6(66). Материалы Международной научной конференции “Один пояс – один путь. Лингвистика взаимодействия”. Екатеринбург, УрГПУ, 2017, cc. 135-140. [Lihong X. Metaphor in the Speech of Chinese President Xi Jinping. Political Linguistics, ‘One Belt – One Road. Linguistics of Cooperation’ International Conference Proceedings. Ekaterinburg, USPU, 2017, no. 6(66), pp. 135-140. (In Russ.)] Available at: https://www.openrepository.ru/article?id=352601&ysclid=m9chbvz18b456251742 (accessed 09.04.2025).

- Цзя Л. Модели развития китайских СМИ: особенности современной ситуации. Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры, 2014, № 3(129), cc. 134-136. [Tsze L. Models of Development of the Chinese Mass Media: Features of the Modern Situation. Izvestia Ural Federal University Journal. Series 1. Issues in Education, Science and Culture, 2014, vol. 3, no. 129, pp. 134-136. (In Russ.)]

- Водянников В.A. Глобализация китайских СМИ как метод повышения экономического и политического статуса Китая. Молодой ученый, 2021, № 24(366), cc. 171-175. [Vodiannikov V.A. The Globalization of Chinese Media as a Method of Increasing the Economic and Political Status of China. Young Scientist, 2021, vol. 24 no. 366, pp. 171-175. (In Russ.)] Available at: https://moluch.ru/archive/366/82267/ (accessed 09.04.2025).

- Zhan Z. The Dilemma of China’s Soft Power in Europe. Kingsley E., Rosen S., Zhu Y., eds. Soft Power with Chinese Characteristics: China’s Campaign for Hearts and Minds. London, Routledge, 2019, pp. 151-170. DOI: 10.4324/9781315208671-9

- Сучков М.А., Байков А.А. Идеи и методы когнитивной науки в исследованиях международных отношений и внешней политики. Международная аналитика, 2024, № 15(2), сс. 146-162. [Suchkov M.A., Baykov A.A. Ideas and Methods of Cognitive Science in the Studies of International Relations and Foreign Policy. Journal of International Analytics, 2024, vol. 15, no. 2, pp. 146-162. (In Russ.)] DOI: 10.46272/2587-8476-2024-15-2-146-162

- Константинов М.C. Когнитивный подход к исследованию политических идеологий. Вестник Московского государственного областного университета, 2022, № 4, cc. 80-95. [Konstantinov M.S. Cognitive Approach in the Study of Political Ideologies. Bulletin of Moscow Region State University, 2022, no. 4, pp. 80-95. (In Russ.)] DOI: 10.18384/2224-0209-2022-5-1122

Правильная ссылка на статью:

Милькова А. А. Возможности теории стратегических нарративов в анализе внешнеполитического дискурса Китая при председателе Си Цзиньпине. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2025, № 2, сс. 82-92. https://doi.org/10.20542/afij-2025-2-82-92