Двойное контрсдерживание: анализ перспектив создания формализованного ядерного альянса между Китаем и Россией

ИВАНОВ Георги Георгиев (Болгария), магистрант, базовая кафедра ИМЭМО РАН, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, РФ, 119454 Москва, пр. Вернадского, 76 (georgigeorgievanov@gmail.com), ORCID: 0009-0008-3678-2864.

Баланс сил между тремя основными ядерными державами меняется в результате тактических и стратегических военных решений, принятых США, Китаем и Россией. Экономическая и политическая экспансия США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе представляет одновременные угрозы как Китаю, так и России. В ответ на эти воспринимаемые угрозы Китай и Россия все больше укрепляют свои двусторонние стратегические отношения. Это исследование стремится изучить потенциальные перспективы создания формального военного союза между Китаем и Россией, уделяя особое внимание ядерной сфере. Оно отвечает на вопросы о том, как ядерное сближение между Москвой и Пекином может изменить баланс сил. То есть, что это будет означать для обоих государств, их соперников и международной системы в целом. Методология, используемая в исследовании, основана на эмпирическом сборе доказательств из предыдущих работ по теме, которые были структурированы с использованием категорий SWOT-анализа. После интерпретации результатов исследования выяснилось, что ни Москве, ни Пекину не необходимо формировать стратегический ядерный альянс друг с другом, но если предпосылки для этого возникнут, то они, скорее всего, будут связаны с возможностью прямой ядерной угрозы со стороны США в результате стратегического просчета. Таким образом, альянс будет формироваться на основе обстоятельств, которые возникнут, когда Россия начнет оказывать стратегическую поддержку Китаю, или наоборот. При этом в обоих случаях – как ответ на ядерную угрозу со стороны Вашингтона и его союзников. В то же время обе страны должны укреплять свое ядерное стратегическое сотрудничество, чтобы продемонстрировать свою способность сдерживать США и сохранять свои позиции на международной арене.

Ключевые слова

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов финансового и нефинансового характера.

Финансирование: автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Скачать статью в PDF на английском языке

ВВЕДЕНИЕ

Нынешняя американская ядерная стратегия фокусируется на устранении того, что определяется как двойные источники угроз на двух различных театрах конфликта. Согласно Обзору ядерной политики 2022 г., эти угрозы исходят одновременно от России и Китая, создавая проблемы для американского лидерства на мировой арене. В 2024 г. американские ракеты средней и меньшей дальности были размещены в Дании и на Филиппинах, что послужило Москве и Пекину сигналом об изменении политической ситуации на международной арене, и, соответственно, адаптации механизмов поддержания позиций Вашингтона в глобальной системе к новым условиям. Предпосылкой этой ситуации можно считать крах системы контроля над вооружениями в последние десятилетия, особенно после выхода США из договоров по противоракетной обороне (ПРО), ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и открытого неба (ДОН). Кульминацией процесса стало приостановление Россией своего участия в Договоре СНВ-III, оправданное “допущением США существенного нарушения ДСНВ”. Хотя Москва заявила о намерении соблюдать соглашение до истечения срока его действия в 2026 г., нет никаких перспектив для нового договора, который заменит его, что создает неопределенность в стратегической сфере. В этом контексте Россия сделала дополнительный шаг, установив де-факто и де-юре ядерный альянс с другой ядерной державой – Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Две страны подписали договор, который включает положения о взаимной военной помощи в случае вооруженного конфликта. Как указано в ст. 4 соглашения: “В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами…”

Что касается отношений Китая и России, то обе страны в последние годы продолжали проводить совместные патрули с участием стратегических бомбардировщиков. В 2024 г. масштаб этих совместных стратегических полетов расширился вблизи региона Аляски, что служит отражением реакции двух государств на угрозы стратегической стабильности и подтверждением готовности к оперативному реагированию на возможные вызовы. Одновременно их высокопоставленные должностные лица выразили намерение еще больше углубить двустороннее сотрудничество вооруженных сил.

Это поднимает вопрос о том, возможен ли формальный ядерный альянс между Китаем и Россией. Данная работа направлена на оценку потенциальных выгод и рисков, связанных с формированием такого альянса. Многие исследователи рассматривают возможность военно-политического альянса между Пекином и Москвой, причем некоторые занимают оптимистичные позиции, а другие выражают скептицизм. В меньшей степени изучаются конкретные условия, при которых такой альянс может сформироваться, наряду с потенциальными перспективами для обеих стран и их международных конкурентов. Еще реже эти аспекты рассматривают с точки зрения ядерной стратегии. Именно такое рассмотрение – цель данной статьи.

На протяжении холодной войны дипломатические и военные отношения Китая и СССР претерпевали изменения. После периода враждебности с конца 1950-х и начала 1960-х годов они начали постепенно смягчаться и улучшились в годы правления М. Горбачева. Впоследствии напряженность между двумя странами продолжала снижаться, процесс сближения активизировался на фоне углубления конфликта на Украине. В последнее время две страны усилили сотрудничество в области ядерного сдерживания, что вызвало предположения о возможности более тесного союза, хотя формальное партнерство в военной сфере так и не материализовалось 1. Потенциал китайско-российского военного союза стал темой, вызывающей интенсивный научный интерес в последнее десятилетие. Точки зрения по этому вопросу обычно делятся на три основные категории: одни утверждают, что полноценный союз вряд ли возможен, другие – что в неформальном виде он уже складывается, но не перерастет в формальный, а третья группа считает, что формальный союз вероятен в будущем.

Часть научных работ оспаривает вероятность полномасштабного китайско-российского союза. П. Болт был одним из первых сторонников этой позиции, которую также поддержал В. Печерица 2 3. Д. Стефанович и А. Киреева подкрепили это мнение, добавив, что условия для формирования такого альянса на международной арене отсутствуют 4. Дж. Най также разделял эту точку зрения, называя недоверие между Пекином и Москвой главным препятствием для обеих сторон в установлении тесных военных отношений 5. Кроме того, К. Кузьмина, А. Ларионова и В. Морозов, поддерживающие это вúдение, утверждают, что ограничивать свою автономию, вступая в формальный стратегический альянс с Китаем, не в интересах России 6. Более поздние публикации С. Лофтус продолжают оспаривать возможность всеобъемлющего альянса, утверждая, что оба государства не смогут договориться по всем его аспектам 7. В целом эта группа исследователей выделяет негативные факторы, такие как историческое недоверие, противоречивые региональные амбиции и потенциальные экономические и политические издержки формального союза, в качестве основных причин, по которым полноценный китайско-российский альянс маловероятен.

Вторая группа ученых утверждает, что, хотя формального союза между Китаем и Россией может и не быть, свидетельства неформального имеются. Эта точка зрения была предложена директором берлинского отделения Центра Карнеги А. Габуевым, который рассматривал концепцию “мягкого” альянса, приобретшую популярность в различных формах в последние годы 8. Н. Чан-Ляо также внес свой вклад в поддержку этой позиции, подчеркнув высокую вероятность сохранения статус-кво в тесных китайско-российских отношениях в будущем 9. Такие исследователи, как Д. Тренин, К. Асмолов и К. Бабаев, предлагают термины “коалиция” и “антанта” в качестве наиболее релевантных определений текущих отношений между Пекином и Москвой 10 11. А. Науменко и С. Салтанов также поддерживают концепцию “квазиальянса” 12. В целом сторонники этой точки зрения часто подчеркивают усиление военного сотрудничества, общие дипломатические позиции по многочисленным глобальным вопросам и укрепление экономических связей как признаки неформального союза.

Третья точка зрения предполагает, что полный китайско-российский альянс не только гипотетически возможен, но с высокой степенью вероятности осуществим. Эта точка зрения приобрела известность в последние годы, одним из первых ее сторонников был С. Караганов 13. А. Королев является другим последовательным сторонником этой позиции. Его публикации указывают на то, что Китай и Россия все больше движутся к формальному союзу 14 15 16. А.Л. Лукин приводит дополнительные аргументы в пользу этой точки зрения, отмечая в своем исследовании, что международные кризисы, такие как пандемия COVID-19, вероятно, окажут положительное влияние на отношения между двумя странами в ближайшие годы 17. С. Труш придерживается аналогичной позиции, отмечая, что Китай и Россия могут быть вынуждены сформировать альянс в качестве реакции на возможный стратегический просчет США – например, если Вашингтон предпримет агрессивные действия или допустит ошибку в стратегическом противоборстве, подобно той, что едва не привела к катастрофе во время Карибского кризиса 1962 г. 18. В более поздних статьях А. Кузыцина утверждает, что, хотя ранее большинство политологов скептически относились к вероятности альянса КНР и РФ, быстро меняющаяся ситуация привела ко все более содержательным дискуссиям по этому вопросу 19. Б. Карлсон и Р. Мейер цум Фельде рассмотрели потенциальную опасность формирования такого альянса для “коллективного Запада” 1 20, что указывает на усиление данного научного дискурса в западных странах. Подводя итог, исследователи в этой категории часто подчеркивают стратегическое сближение между Китаем и Россией, их общее противостояние гегемонии США и растущие частоту и сложность совместных военных учений как индикаторы траектории к формальному альянсу.

Хотя консенсуса по данному вопросу нет, продолжающиеся дебаты отражают сложность и значимость этих геополитических отношений. Необходимы дальнейшие исследования, мониторинг и анализ развивающейся динамики взаимодействия этих двух крупных держав, особенно в ядерно-стратегической сфере. Сравнивая три различные подхода, это исследование стремится дать оценку возможности военного союза с учетом различных аспектов ядерного сотрудничества между Китаем и Россией. Главный тезис статьи заключается в том, что альянс между Россией и Китаем полноценно продемонстрирует свой потенциал, укрепление стратегического ядерного сотрудничества и военную эффективность в прямой конфронтации с США. Напротив, в неконфронтационных сценариях отсутствие формального ядерного альянса между РФ и КНР приведет к ограничению совместных усилий, прежде всего из-за рисков дестабилизации глобальной геополитической динамики, значительных репутационных издержек и потенциального воздействия на стратегическую стабильность в треугольнике Москва–Пекин–Вашингтон.

В статье применяется композитная методология, в первую очередь использующая методы качественного анализа в сочетании с подходом SWOT-классификации. Он основан на эмпирическом сборе и категоризации данных, полученных из различных научных, публицистических и институциональных ресурсов. В этом контексте внедрение SWOT-анализа в качестве основы для организации собранных данных позволяет исследовать как ограничения, так и преимущества, связанные с потенциальным ядерным альянсом между Китаем и Россией, а также выделить перспективы его реализации. Эта точка зрения контрастирует со скептическим взглядом некоторых исследователей, утверждающих, что риски и перспективы являются отдельными категориями и должны анализироваться независимо друг от друга. Ключевое преимущество SWOT-анализа – его требование систематически выявлять и оценивать как проблемы, так и риски наряду с преимуществами и возможностями, связанными с предметом исследования. Этот подход обеспечивает широкое понимание темы исследования и позволяет формировать более объективные выводы. Каждая категория подразумевает определенное значение. Сильные стороны обозначают условия, благоприятствующие созданию формальной ядерной коалиции. Слабые стороны представляют барьеры, которые препятствуют формированию такой коалиции. Угрозы описывают издержки, возникающие в результате создания официальной ядерной коалиции. Возможности описывают выгоды, которые обе страны получают от ее официального создания. В этом смысле сильные и слабые стороны относятся к внутренним факторам ядерного альянса, тогда как возможности и угрозы представлены как внешние.

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Прежде всего следует подчеркнуть, что обе страны можно считать естественными союзниками. Под естественными союзниками в данном случае подразумеваются государства с близкими политическими стилями правления и схожими взглядами по вопросам внешней политики. Вместе с тем ни одна из сторон не пытается навязать свои идейные принципы другой 12. Этим частично объяснима разница индивидуальных отношений России и Китая с США.

По мнению С. Лофтус, естественный китайско-российский альянс определяется общим пониманием государственного суверенитета в соответствии с международным правом, взаимными опасениями по поводу дестабилизирующего влияния либеральных идеологий и приверженностью продвижению идеи различных цивилизаций и региональных моделей управления в мировых делах 7. Традиционно западный дискурс рассматривает политические системы России и Китая как идентичные. Он предполагает, что это соответствие распространяется как на внутреннюю политику, характеризующуюся относительно централизованным политическим правлением, так и на внешнюю – консервативную и движимую принципами realpolitik. Главным направлением сотрудничества двух государств считается противодействие угрозам, исходящим из США, вызванным американской военной и экономической экспансией в Индо-Тихоокеанском регионе, включая развертывание стратегических военных систем и укрепление структур западных альянсов. Ключевым элементом этого партнерства, который имеет непосредственное отношение к данному исследованию, является их общая позиция в критике развертывания систем противоракетной обороны (ПРО), подрывающих безопасность других государств 1.

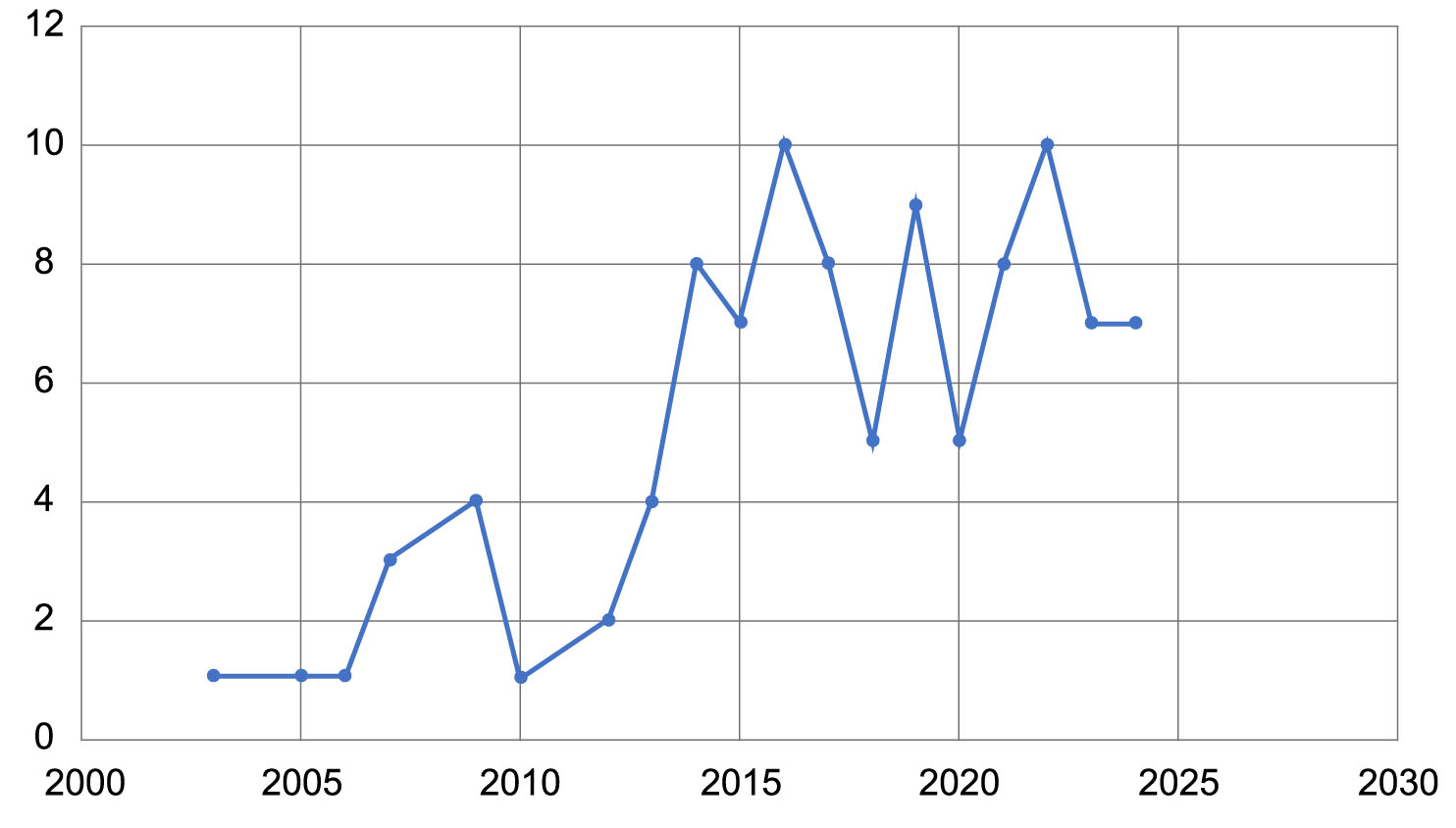

Высокая степень политического, военного и технического сотрудничества между Китаем и Россией – еще один фактор, который следует учитывать. Его иллюстрируют регулярные совместные военные учения, проводимые с 2003 г., особенно активно – в 2007, 2014, 2016 и 2022 гг. (рис. 1). Растущая частота таких учений отражает смену направления геополитической динамики. Этот сдвиг можно проследить с 2007 г., когда в выступлении российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности (так называемой мюнхенской речи В. Путина) была озвучена концепция перехода к полицентричному мировому порядку. Примерно в то же время Китай и Россия начали укреплять свои связи в сфере торговли вооружениями. Украинский кризис 2014 г. стал катализатором для углубления российско-китайского партнерства, что, в свою очередь, привело к увеличению числа совместных военных учений. В период с 2016 по 2022 г. напряженность вокруг Тайваня, особенно после отказа президента Цай Инвэнь от модели “одна страна, две системы”, также способствовала более тесному военному сотрудничеству, параллельно с ростом торговых противоречий США и Китая 21. К 2022 г. эскалация украинского конфликта и более широкое геополитическое противостояние с Западом привели к заметному усилению военной координации между РФ и КНР.

Рисунок 1. Количество совместных военных учений Китая и России (двусторонних и многосторонних)

Источник: составлено автором на основе данных CSIS.

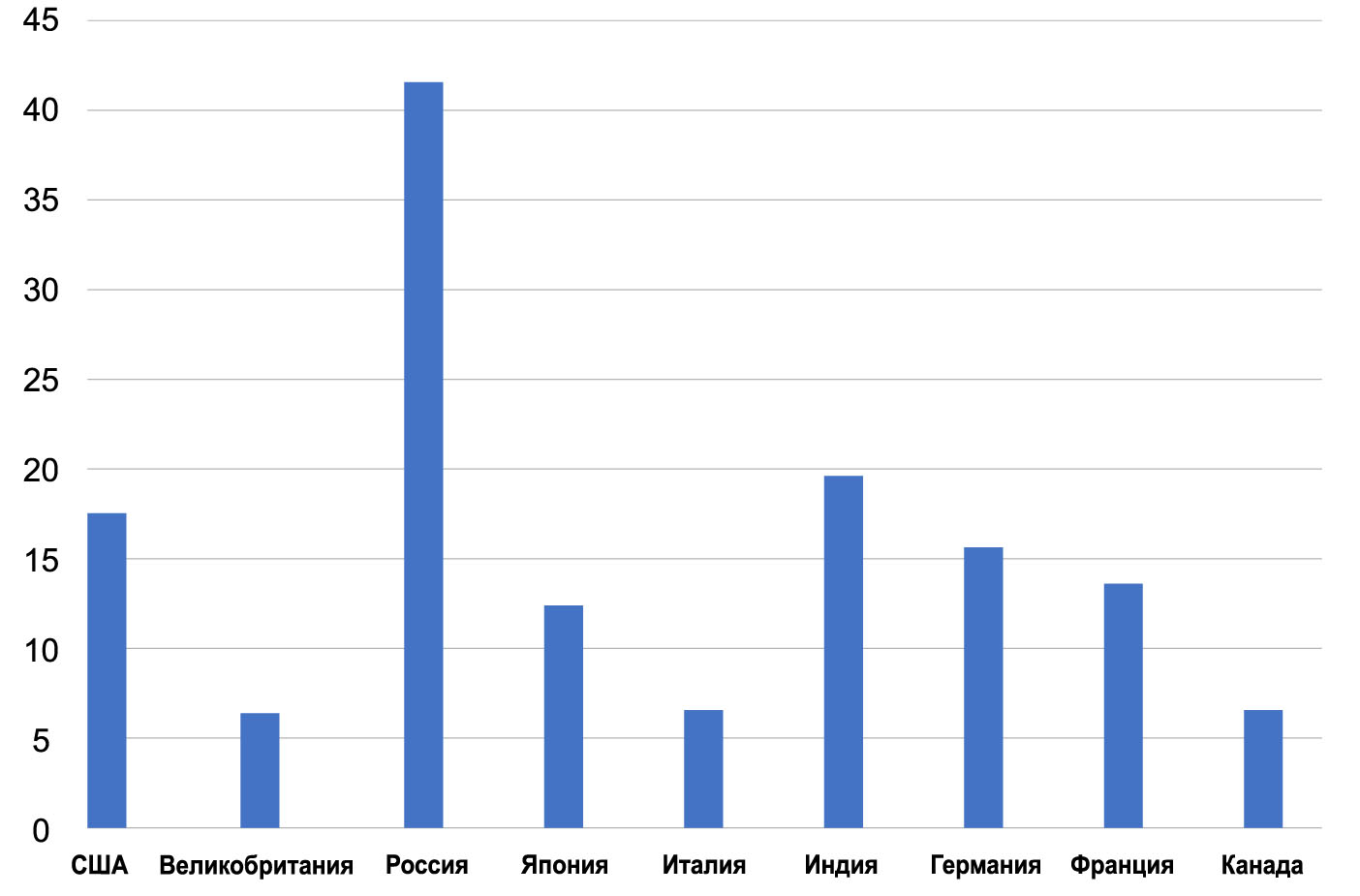

Россия также остается основным партнером Китая в поддержании тесных дипломатических контактов, особенно посредством частых двусторонних встреч между лидерами (рис. 2). В октябре 2024 г. министр иностранных дел России С. Лавров подчеркнул, что военное и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пекином развивается быстрыми темпами. Обе страны продолжают участвовать в совместных военных учениях, проводить воздушное и морское патрулирование и сотрудничать вдоль общей границы. Глава МИД России также заявил в сентябре 2024 г., что России и Китаю не нужен военный альянс в стиле НАТО, поскольку их двустороннее военное сотрудничество достигает тех же результатов без формализации. Согласно этой позиции, российско-китайское партнерство действует на основе доверия, представляя собой де-факто союз без необходимости формальных обязательств.

Рисунок 2. Количество личных встреч председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами отдельных стран с 2013 г.

Источник: составлено автором на основе данных CSIS.

Автор, как и другие исследователи, связывает усиление двустороннего сотрудничества в последние годы с заключением взаимных соглашений, которые упрощают процессы принятия решений для политического, экономического и военного руководства обоих государств, в том числе и в вопросе о продолжении/свертывании стратегического сотрудничества 14. В пример можно привести соглашение о ненападении вместе с обязательством не инициировать применение ядерного оружия друг против друга, сформулированное в ст. 1 и 2 китайско-российского Договора о дружбе 2001 г. Аналогично совместная декларация о “сотрудничестве без ограничений” подчеркивает отсутствие “запрещенных сфер сотрудничества” между Китаем и Россией.

Установление стратегических партнерств может служить надежной основой для формирования межгосударственных союзов, если стороны решат следовать по этому пути в будущем 15. Хотя такая последовательность в некоторой степени справедлива в случае китайско-российских отношений, она не полностью применима к другим стратегическим партнерствам России. КНР и РФ сталкиваются с противодействием со стороны США, что приводит к более тесному сближению между ними, тогда как ситуации, например, с Индией и Вьетнамом более сложны. Трудности возникают из-за того, что обе страны имеют одновременные стратегические связи не только с Россией, но и с Соединенными Штатами. Кроме того, внешняя политика Нью-Дели и Ханоя находится под влиянием таких факторов, как обновленная политика неприсоединения Индии и общая с Вашингтоном вьетнамская позиция противостояния амбициям Пекина в Южно-Китайском море. Поэтому отношения Китая и России представляют собой более изолированный случай.

С исторической точки зрения, несколько стратегических партнерств переросли в формальные союзы, примером служат отношения между США, Францией и Германией до и после формирования НАТО. Хотя некоторые критики концепции партнерско-союзнической трансформации называют обстоятельства, сопутствующие образованию НАТО после Второй мировой войны, уникальными, важно подчеркнуть, что современная динамика блоков в Индо-Тихоокеанском регионе очень напоминает динамику эпохи холодной войны, когда два военно-политических блока боролись за доминирование в то время – в рамках идеологического конфликта между коммунизмом и капитализмом. Ключевое отличие сегодня заключается в сдвиге идеологических рамок от коммунизма к “авторитаризму” и от капитализма к “демократии”, как это сформулировано в Стратегии национальной безопасности США от 2022 г. Как подчеркивает А.Л. Лукин в своем исследовании, в настоящее время Китай, Россия и Северная Корея предпринимают своеобразные шаги, чтобы сбалансировать усилия по укреплению военного блока между Японией, Южной Кореей и Соединенными Штатами 22.

Еще одной предпосылкой для формирования ядерной коалиции между Китаем и Россией стала концепция “двойного противодействия против двойного сдерживания”. Она была предложена министрами иностранных дел обеих стран в апреле 2024 г., что можно расценить как сигнал о намерении создать активную двустороннюю коалицию ядерной обороны. Такая коалиция будет направлена исключительно на противодействие потенциальным наступательным ядерным действиям стран, которые угрожают установлению полицентричного мирового порядка. В этом контексте США выступают в качестве основного субъекта, пытающегося противостоять этому сдвигу в пользу сохранения своей гегемонии. Таким образом, возможный альянс ядерной обороны основывается на понимании того, что он будет действовать только в ответ на возможную ядерную угрозу со стороны США. Примечательно, что эта структура не учитывает региональные конфликты России или Китая, тем самым позволяя каждой стране оставаться независимой от обязательств по решению региональных споров другой. Такая договоренность эффективно опровергает некоторые аргументы против формирования альянса, поскольку ни Россия, ни Китай не склонны участвовать в региональных конфликтах друг друга.

В последние десятилетия расширение военных возможностей США в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в укреплении сети альянсов и размещении собственных систем вооружения способствовало стратегическому сближению Китая и России. Вашингтон уже разместил ракеты средней дальности в таких странах, как Филиппины и Дания, одновременно укрепляя и расширяя свою глобальную систему ПРО. В то же время предыдущие американские администрации сосредоточились на поддержании и укреплении сети региональных альянсов. Учитывая это, в недавнем исследовании А. Кидд утверждает, что по мере того, как одна из стран в треугольнике США–Китай–Россия становится доминирующей, мотивация двух других к разрешению своих разногласий возрастает 23. Таким образом, несмотря на существующие противоречия в китайско-российских отношениях, которые будут рассмотрены далее в настоящем исследовании, возможность достижения компромисса между ними, по-видимому, растет.

Значимым показателем укрепления фундамента для потенциальной ядерной коалиции России и Китая является их совместное заявление от 8 мая 2025 г., посвященное 80-летию Победы во Второй мировой войне. В нем обе стороны подтвердили свою приверженность укреплению глобальной стратегической стабильности, совместному противодействию возникающим вызовам и угрозам в соответствующих областях, а также подчеркнули важность комплексного учета всех ключевых факторов, влияющих на международную стратегическую стабильность. Особо следует отметить тот факт, что Москва и Пекин в очередной раз выразили общую обеспокоенность относительно размещения ракет средней и меньшей дальности, а также компонентов систем противоракетной обороны в непосредственной близости от своих границ.

Важно признать, что сближение ядерных стратегий Китая и России может также зависеть от изменения восприятия китайского фактора Вашингтоном. США больше не рассматривают КНР исключительно как экономического конкурента. По их мнению, Пекин активно наращивает свой ядерный потенциал с целью достижения 1000 действующих ядерных боеголовок к 2030 г. Эта меняющаяся перспектива способствует восприятию Китая как стратегической угрозы.

Важнейший фактор, который следует учитывать при анализе российско-китайского сотрудничества – географическое положение обоих государств. Протяженность их общей границы составляет 4209 км. Столь огромное расстояние диктует необходимость надежности зоны взаимных гарантий, обеспечивающей внутреннюю безопасность в случае потенциального военного конфликта 11. Помимо этого, Д. Мадиярова и У. Шуай указывают на хорошо развитую и постоянно совершенствующуюся транспортную инфраструктуру, связывающую две страны 24. Данный факт дает основания полагать, что в случае стратегического военного конфликта она может стать ключевым элементом логистической системы.

Доброжелательные личные отношения глав государств РФ и КНР могут способствовать нынешнему двустороннему стратегическому сближению 20. Обоим лидерам присущ схожий политико-управленческий стиль, их объединяют также вúдение долгосрочных намерений, взаимный дружеский контакт и возраст 17. Метод личной дипломатии как подход к межгосударственному взаимодействию, особенно по таким темам, как ядерное стратегическое сотрудничество, может проявить свою эффективность двумя различными способами. Во-первых, он способствует прямому общению лидеров, позволяя им обсуждать вопросы и принимать решения без участия должностных лиц более низкого уровня или посредников. Во-вторых, он основан на крепнущих личных отношениях и доверии, которые иногда помогают найти выход из тупиковых ситуаций на переговорах или улучшить сотрудничество между государствами в целом.

Несмотря на растущее политическое, военное и экономическое сотрудничество России и Китая, остается несколько барьеров, которые усложняют возможность формального ядерного альянса между ними. В числе ключевых проблем – расхождение в региональных приоритетах и различный характер их отношений с США.

Что касается регионального фактора, то Россия не желает ввязываться в споры в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в то время как Китай предпочитает избегать вовлечения в сложные проблемы Восточной Европы 1 4. Также существует разница в отношениях обоих государств с США. С одной стороны, Китай стремится избежать любых санкций, первичных или вторичных, из-за экономических и репутационных рисков, которые они несут. Такие меры могут быть введены западными странами в случае, если КНР решит вступить в формальную ядерную коалицию с Россией. Напротив, РФ уже находится под санкциями, поэтому формирование подобного альянса существенно не изменит ее экономического положения.

Однако проблема для России заключается в том, что Москва не заинтересована в одностороннем усилении своего соседа и его растущем ядерном потенциале, поскольку это может представлять угрозу в будущем 1 2. Россия обеспокоена риском усиления зависимости от Китая, что связано с различиями в уровне экономического потенциала 4. Сближение между ними поднимет вопрос о лидерстве, как того требует любой формальный альянс и его внутренняя иерархическая структура.

При анализе перспектив формирования ядерного альянса между Китаем и Россией эксперты высказывают опасения о возможном ограничении суверенитета обеих стран в рамках такого союза 3 4 10. Поскольку обе стремятся к стратегическому партнерству, они должны с осторожностью подходить к вопросам своей автономии. Поддержание равновесия обязанностей и прав имеет важное значение для обеспечения функциональной и сплоченной коалиции, особенно при столкновении с внешними угрозами, исходящими от других международных субъектов. Структура принятия решений в НАТО, особенно касающихся ядерного сдерживания, отражает реальный иерархический баланс сил между участниками, с сохранением за США статуса primus inter pares. Без четкой иерархии в совместных стратегических вооруженных силах процесс принятия решений становится затяжным, что приводит к нескоординированным действиям одной или нескольких вовлеченных сторон. Участившиеся совместные военные учения Китая и России, включающие скоординированные командные структуры можно рассматривать как средство оценки и калибровки совместимости российской и китайской армий.

Предположительно, если все условия для создания такого альянса станут благоприятными, потребуется длительный процесс переговоров для завершения коалиционного соглашения. Оно должно зафиксировать все условия и обязательства для каждой стороны, что потребует поиска компромисса. Некоторые исследователи как Дж. Най отмечают возможную сложность координации конкурирующих национальных идеологий (competing national ideologies) Китая и России как препятствие для дальнейшего военного сотрудничества в стратегической сфере 5, другие специалисты заявляют о нереалистичности любых взаимных соглашений между Москвой и Пекином по всем имеющимся военно-стратегическим вопросам 7.

Альянс как таковой также напрямую противоречил бы приверженности Китая невступлению/неприсоединению к блокам, что остается частью официальной доктрины Пекина 17. Как подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин в июне 2024 г., Китай придерживается принципа “противодействия конфронтации блоков”, изложенного в “Пяти принципах мирного сосуществования” и закрепленного в Конституции КНР. Следовательно, создание союза с Россией будет истолковано как попытка сформировать оборонительный треугольник между Пекином, Москвой и Пхеньяном, противостоящий конкурирующему блоку Южной Кореи, Японии и США. С 1964 г. Китай также был одной из немногих стран, принявших доктрину “неприменения первым” ядерного оружия. Россия отказалась от этой концепции после распада СССР. Таким образом, потенциальный альянс в ядерной сфере поставит Пекин перед необходимостью снятия доктринальных ограничений, регулирующих применение его ядерного арсенала.

Наконец, заявляя о существовании двойной “угрозы” Китая и России, США представляют концепцию общей для международного сообщества глобальной угрозы, которая укрепляет их сеть союзников, а также объединяет международное сообщество против Москвы и Пекина 25 26. Таким образом, Вашингтон транслирует собственное видение текущей международной реальности, предлагая миру повестку дня, которая выгодна американским интересам национальной безопасности. Осознавая подход США к формированию глобального западного дискурса, Россия и Китай не будут открыто заявлять о своем едином фронте против Вашингтона в стратегической сфере, чтобы такая стратегия оставалась несостоятельной и неоправданной.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ключевой смысл формальной договоренности для обеих стран заключается в создании оборонительного ядерного альянса на два фронта. Такой альянс мог бы уравновесить стратегию ядерного сдерживания США на двух ключевых театрах военных действий, что неоднократно отмечалось экспертами в последние годы 20. Как полагает Д. Тренин, такая коалиция потенциально способна ослабить влияние США в восточном, западном и южном регионах Евразии, либо сдерживая в них американские силы, либо вынуждая перераспределять ресурсы в другие регионы 10.

Объединенные ядерные арсеналы Китая и России представляют собой крупнейший арсенал ядерного оружия в мире, превосходящий аналогичные мощности НАТО. Вместе две страны обладают достаточным количеством ядерных боеголовок, чтобы изменить баланс сил в стратегическом треугольнике Россия–Китай–США 27. Проведенный анализ позволяет предположить, что такая коалиция бросила бы вызов военному превосходству США и помешала бы американским усилиям по экспансии, вызвав необходимость разработки новых стратегий сдерживания и увеличению военных расходов.

Следуя той же логике, поскольку Россия Китай параллельно разрабатывают системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на средних дистанциях, общая система противовоздушной, противоракетной обороны и раннего предупреждения представляется жизнеспособной областью для совместных усилий. Ядерно-стратегическое сотрудничество может быть расширено в сфере стратегической противоракетной обороны, гиперзвуковых технологий и строительства атомных подводных лодок. Наконец, Китай выиграет от получения доступа к российским военным технологиям и энергетическим ресурсам для гражданских и военных целей 15. В совокупности это сократит экономические издержки, связанные с расходами на сдерживание. Аналогичные инициативы уже имели место между членами AUKUS и США в 2024 г., включая трехсторонние летные испытания гиперзвуковых технологий с совместным подходом к финансированию. По заверениям Министерства обороны США, эти кампании направлены на ускорение испытаний и распределение финансовых издержек между государствами – членами организации.

Хотя такое ядерное сотрудничество также рассматривается как потенциальная угроза стабильности в рамках структуры Пекин–Москва–Вашингтон, оно могло бы обеспечить мирное сосуществование Китая и России, в конечном счете укрепляя их экономические отношения и поддерживая стабильный баланс сил между ними как отдельной частью треугольника 2. Экономические российско-китайские связи стабильно развиваются, объемы товарооборота в течение последних нескольких лет демонстрируют устойчивый положительный рост. Эта тенденция, помимо прочего, тесно связана с растущей международной напряженностью.

Таким образом, ядерный альянс Китая и России предоставляет двусторонние выгоды, такие как расширение стратегического сотрудничества и усиление позиций против американской экспансии. Однако эти меры также сопряжены с издержками. Партнерство может спровоцировать гонку вооружений с США, что приведет к росту глобальной напряженности и усложнит усилия по контролю над вооружениями. Исходя из этого уместно предположить, что риски ядерного кризиса будут возрастать по мере трансформации международного стратегического порядка.

Риск ускоренной гонки вооружений в результате дилеммы безопасности возникает по мере изменения баланса военной мощи между НАТО, Россией и Китаем. Если эта тенденция проявится, США, скорее всего, выберут стратегию количественного превосходства над китайско-российским объединенным ядерным потенциалом и/или качественного совершенствования своего ядерного арсенала 1 28. Такое стечение обстоятельств вовлекло бы три страны в экономически затратную конкуренцию за наращивание стратегического военного потенциала, аналогичную той, что была во времена холодной войны. Более того, официальная ядерная коалиция укрепит взаимное доверие между Китаем и Россией за счет стратегических отношений каждой страны с США. Этот сдвиг в конечном итоге приведет к более враждебной международной обстановке, когда переговоры по контролю над вооружениями станут более сложными для проведения из-за возросшей подозрительности и отсутствия уверенности в намерениях каждой из сторон.

Соответственно, такая коалиция создает стратегические риски для всех участников треугольника Россия–Китай–США 11. Другая опасность возникает из-за возможности дестабилизации и потенциального конфликта в результате сближения Китая и России в ядерной сфере. По мере того как Китай и Россия продолжат укреплять стратегические связи, включая возможность создания ядерного альянса, баланс сил поменяется таким образом, что это будет напрямую угрожать интересам США. Следовательно, у будущих американских администраций появятся веские причины продолжать размещать свой стратегический потенциал вблизи границ России и Китая. Впоследствии такой сдвиг может спровоцировать напряженность, напоминающую Карибский кризис, когда мир стоял на грани ядерного конфликта.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты углубляют наше понимание взаимоотношений между тремя странами, обладающими в настоящее время наибольшим стратегическим ядерным потенциалом. Согласно проведенному анализу, текущие условия позволяют рассматривать возможность усиления двустороннего военно-ядерного взаимодействия. Его сферы, которые могут быть расширены, включают новые технологии и совместные системы стратегической безопасности. Однако важно решить такие проблемы, как неопределенность, связанная с внутренней иерархией перспективного альянса, и потенциальная угроза экономических санкций для Китая, а также риски, связанные с ограничением суверенитета России. Дополнительную сложность представляет необходимость согласования различающихся ядерных доктрин, что требует выработки механизмов их потенциальной синхронизации в рамках формализованного союза. Наконец, обе стороны должны учитывать риски нарастания международной неопределенности, вызванной оформлением нового ядерного союза, и вероятности прямой конфронтации.

Исследование не претендует на исчерпывающий характер, но частично затрагивает дискуссию о динамике развития военно-политических блоков в Индо-Тихоокеанском регионе с участием Китая, России и Соединенных Штатов. Особого внимания заслуживает возобновление диалога между Россией и США, начавшееся в 2025 г., которое при определенных условиях тоже способно повлиять на стратегический баланс, особенно в случае восстановления прежнего уровня двусторонних отношений. Тем не менее это развитие вряд ли окажет негативное влияние на устойчивую динамику российско-китайского партнерства, которое, как ожидается, сохранит прежнюю траекторию. Дальнейшее совершенствование исследования могло бы основываться на уже проведенном анализе, в котором особое внимание уделяется стратегическому треугольнику России, Китая и США, но не учитываются другие важные действующие акторы, которые могли бы расширить сферу охвата. В частности, ядерный потенциал Индии и Пакистана, а также тесное партнерство Северной Кореи с Россией требуют более глубокого изучения в более широком ядерном контексте.

Хотя недавно сформированный военный союз между Россией и Северной Кореей может служить подходящей основой для сравнения с китайско-российским кейсом, тем не менее следует учитывать несколько ключевых различий. Условия заключенного между Россией и КНДР соглашения позволяют обеим сторонам предоставлять друг другу к использованию любые доступные ресурсы, включая ядерное оружие, что может стать примером для создания аналогичных военных структур с другими государствами. Однако важно понимать, что экономическое, военное и политическое влияние Северной Кореи значительно отличается по масштабам от крупных мировых держав, в том числе Китая. В настоящее время отношения России и Северной Кореи не привели к существенным сдвигам в балансе сил между Востоком и Западом. Напротив, российско-китайский альянс оказал бы гораздо более заметное влияние на глобальное равновесие между ядерными сверхдержавами благодаря значительной экономической мощи и военному потенциалу КНР.

В то же время важной областью для изучения могли бы стать возможности укрепления и поддержания стратегического сотрудничества в ядерной сфере между Китаем и Россией в долгосрочной перспективе. Это предполагает разработку стратегий, которые реализуют осторожные и менее рискованные меры сдерживания между двумя странами без принятия официальных военных обязательств. Другими словами – создание ядерного партнерства, обладающего характеристиками регламентированного альянса, без его фактического оформления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ни Россия, ни Китай в настоящее время не склонны к созданию официального военного союза в стратегической сфере. Обе страны обеспокоены потенциальными ограничениями их автономии, которые может наложить такой союз. Хотя официальное ядерное партнерство могло бы укрепить позиции каждой из них в области национальной безопасности со стратегической точки зрения, оно также чревато неблагоприятным последствиями в будущем, особенно в том, что касается риска просчетов и изменения баланса сил.

Тем не менее не следует полностью пренебрегать возможностью такого союза. Формальный ядерный альянс России и Китая, скорее всего, полностью раскроет свой потенциал в прямой и неизбежной конфронтации с США, как единственным государством, обладающим примерно равным ядерным арсеналом. Исходя из этого, Вашингтон на данном этапе является основным оппонентом, против которого направлено совместное сдерживание Пекина и Москвы. Тесные военно-политические отношения создают благоприятную предпосылку для формирования ядерной коалиции.

Строго регламентированный союз между Россией и Китаем материализуется только после принятия определенных шагов, таких как оказание РФ явной стратегической поддержки Китаю или наоборот. Возможно, это будет сделано в ответ на наступательные действия США и их союзников. Однако сотрудничество и взаимодействие в ядерной области необходимо поддерживать и развивать в дальнейшем, чтобы продемонстрировать готовность к совместной обороне и, таким образом, сдерживать наступательную внешнюю политику Вашингтона. Это ключевой подход к поддержанию стабильности не только в рамках ядерного треугольника, но в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.

Список литературы / References

- Carlson B. China–Russia Cooperation in Nuclear Deterrence. Kirchberger S., Sinjen S., Wörmer N., eds. Russia–China Relations. Global Power Shift. Springer, Cham, 2022, pp. 141-161. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97012-3_8

- Bolt P. Sino-Russian Relations in a Changing World Order. Strategic Studies Quarterly, 2014, vol. 8, no. 4, pp. 47-69. Available at: http://www.jstor.org/stable/26270816 (accessed 05.09.2024).

- Печерица В. Новый этап в российско-китайских отношениях: союз или стратегическое партнерство? Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2015, № 1(45), сс. 165-171. [Pecheritsa V. New Stage in Russian-Chinese Relations: Alliance or Strategic Partnership? Social and Humanitarian Sciences in the Far East, 2015, no. 1(45), pp. 165-171.

- Киреева А. Будущность российско-китайского сотрудничества в контексте теории международных отношений. Международные процессы, 2019, т. 17, № 4(59), сс. 84-114. [Kireeva A. The Future of Russian-Chinese Cooperation in the Context of International Relations Theory. International Trends, 2019, vol. 17, № 4(59), pp. 84-114. (In Russ.)] DOI: 10.17994/IT.2019.17.4.59.6

- Nye J. Perspectives for a China Strategy. Soft Power and Great-Power Competition. Springer, 2023, pp. 117-127. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0714-4_19

- Kuzmina K., Larionova A., Morozov V. Russia–China Collaboration Under Pressure from the West: The Russian Perspective. Young-Chan Kim, ed. China and the Belt and Road Initiative. Springer, 2022, pp. 181-211. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86122-3

- Loftus S. The Rise of China and the China-Russia Relationship. Russia, China and the West in the Post-Cold War Era. Palgrave Macmillan, 2023, pp. 93-124. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20089-2

- Gabuev A. ‘Soft Alliance’?: Russia-China Relations After the Ukraine Crisis. European Council on Foreign Relations, 2015. Available at: http://www.jstor.org/stable/resrep21546 (accessed 07.09.2024).

- Chang-Liao N. The Limits of Strategic Partnerships: Implications for China’s Role in the Russia-Ukraine War. Contemporary Security Policy, 2023, no. 44, pp. 226-247. https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2174702

- Тренин Д. Стратегическое сдерживание: новые контуры. Россия в глобальной политике, 2024, т. 22, № 4, сс. 74-86. [Trenin D. Strategic Deterrence: New Contours. Russia in Global Affairs, 2024, vol. 22, no. 4, pp. 74-86. (In Russ.)] DOI: 10.31278/1810-6439-2024-22-4-74-86

- Асмолов К., Бабаев К. Трехполярный мир и блоковые треугольники в Восточной Азии. Россия в глобальной политике, 2024, т. 22, № 3, сс. 165-181. [Asmolov K., Babaev K. Tripolar World and Bloc Triangles in East Asia. Russia in Global Affairs, 2024, vol. 22, no. 3, pp. 165-181. (In Russ.)] DOI: 10.31278/1810-6439-2024-22-3-165-181

- Науменко A., Салтанов C. Стратегическое оборонное партнерство России, Китая и Северной Кореи. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология, 2024, т. 26, № 1, сс. 107-120. [Naumenko A., Saltanov S. Russia, China, and North Korea Strategic Defense Partnership. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Politologiya, 2024, vol. 26, no. 1, pp. 107-120. (In Russ.)] DOI: 10.22363/2313-1438-2024-26-1-107-120

- Караганов С. Как победить в холодной войне. Россия в глобальной политике, 2018, т. 16, № 5. [Karaganov S. How to Win the Cold War. Russia in Global Affairs, 2018, vol. 16, no. 5. (In Russ.)] Available at: https://globalaffairs.ru/articles/kak-pobedit-v-holodnoj-vojne-2/ (accessed 19.09.2024).

- Korolev A. On the Verge of an Alliance: Contemporary China-Russia Military Cooperation. Asian Security, 2018, № 15, pp. 233-252. https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1463991

- Korolev A. How Сlosely Aligned Are China and Russia? Measuring Strategic Cooperation in IR. International Politics, 2019, vol. 57, pp. 760-789. https://doi.org/10.1057/S41311-019-00178-8

- Korolev A. Measuring Strategic Cooperation in China-Russia Relations. Yoder B.K., ed. The United States and Contemporary China-Russia Relations. Palgrave Macmillan, 2022, pp. 29-53. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93982-3

- Lukin A. L. The Russia–China Entente and Its Future. International Politics, 2021, no. 58, pp. 363-380. https://doi.org/10.1057/s41311-020-00251-7

- Trush S. Russia–US–China: Motives and Risks of Russian–Chinese Military Rapprochement. Herald of the Russian Academy of Sciences, 2020, vol. 90, no. 11, pp. 661-669. https://doi.org/10.1134/S101933162006009X

- Кузицына А. О возможности трансформации стратегического партнерства России и Китая в военно-политический союз. Вестник Московского университета. Серия 27: “Глобалистика и геополитика”, 2021, т. 27, № 4, сс. 82-93. [Kuzitsyna A. On the Possibility of Transforming the Strategic Partnership of Russia and China into a Military-Political Alliance. Bulletin of Moscow University. Series 27: ‘Global Studies and Geopolitics’, 2021, vol. 27, no. 4, pp. 82-93. (In Russ.)] DOI: 10.56429/2414-4894-2021-38-4-82-93

- Meyer zum Felde R. What a Military Alliance Between Russia and China Would Mean for NATO. Kirchberger S., Sinjen S., Wörmer N., eds. Russia-China Relations. Global Power Shift. Cham, Springer, 2022, pp. 245-266. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97012-3_13

- Лексютина Я. Стратегия и тактика внешней политики Тайваня в условиях обострения напряженности с Китаем. Международная аналитика, 2022, т. 13, № 4, сс. 76-93. [Leksyutina Ya.V. Strategy and Tactics of Taiwan’s Foreign Policy in the Context of Escalating Tensions with China. International Analytics, 2022, vol. 13, no. 4, pp. 76-93. (In Russ.)] DOI: 10.46272/2587-8476-2022-13-4-76-93

- Лукин А.Л. Конец стратегического одиночества КНДР? Россия в глобальной политике, 2024, т. 22, № 1, сс. 126-143. [Lukin A.L. The End of the DPRK’s Strategic Solitude? Russia in Global Affairs, 2024, vol. 22, no. 1, pp. 126-143. (In Russ.)] DOI: 10.31278/1810-6439-2024-22-1-126-143

- Kydd A. Bargaining, Nuclear Weapons, and Alliance Choices in US-China-Russia Relations. Yoder B.K., ed. The United States and Contemporary China-Russia Relations. Palgrave Macmillan, 2022, pp. 207-231. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93982-3

- Мадиярова Д., У Шуай. Сотрудничество России и Китая в сфере реализации проекта “Один пояс – один путь”. Вестник науки, 2022, т. 4, № 6(51), сс. 46-60. [Madiyarova D., Wu Shuai. Cooperation Between Russia and China in the Implementation of the Project ‘One Belt – One Road’. Science Bulletin, 2022, vol. 4, no. 6(51), pp. 46-60. (In Russ.)] Available at: https://www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai/article/5943 (accessed 19.09.2024).

- Larson D., Shevchenko A. Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy. International Security, 2010, no. 34, pp. 63-95. https://doi.org/10.1162/isec.2010.34.4.63

- Ambrosio T., Schram C., Heopfner P. The American Securitization of China and Russia: U.S. Geopolitical Culture and Declining Unipolarity. Eurasian Geography and Economics, 2020, no. 61, pp. 162-194. https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1702566

- Букреева Т. Роль политического взаимодействия России и Китая в обеспечении международной стабильности. Известия Восточного института, 2023, № 3(59), сс. 145-161. [Bukreeva T. The Role of Political Interaction Between Russia and China in Ensuring International Stability. Oriental Institute Journal, 2023, no. 3(59), pp. 145-161. (In Russ.)] DOI: 10.24866/2542-1611/2023-3/145-161

- Roberts B., Manning R., Montaperto R. China: The Forgotten Nuclear Power. Foreign Affairs, 2000, no. 79, pp. 53. https://doi.org/10.2307/20049808

Правильная ссылка на статью:

Иванов Г. Г. Двойное контрсдерживание: анализ перспектив создания формализованного ядерного альянса между Китаем и Россией. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2025, № 2, сс. 39-53. https://doi.org/10.20542/afij-2025-2-39-53