Геостратегический разворот Д. Трампа: мотивы, содержание и вероятные последствия

Автором предпринята попытка методами политического анализа выявить во внешне хаотической череде инициатив новой администрации Д. Трампа до поры латентные тренды фундаментального разворота геополитической стратегии США (являющегося по существу заявкой на глобальную геополитическую революцию) по ряду важных направлений. Автор развивает гипотезу, согласно которой команда Трампа исходит из обладания своего рода мандатом на осуществление опережающей адаптации гегемонистского потенциала США к начавшейся тектонической трансформации миропорядка. Ключевые элементы такой адаптации – радикальный пересмотр прежней конфигурации сферы безусловных стратегических интересов США и инициативно принимаемое самоограничение этой сферы лишь частью глобального пространства при отказе от претензий на глобальный и тотальный контроль над совокупными процессами мирового развития. Обустройство такой частичной сферы интересов предполагает гарантии, во-первых, полноценного обеспечения США ресурсами развития, во-вторых, лояльности политико-управленческих элит ориентированных на США государств, в-третьих, территориального контроля ключевых транспортно-коммуникационных узлов и военно-стратегических позиционных районов. Это триединство задач представляется основой целеполагания новой администрации. Итоговый результат, вмененный ей в качестве ориентира вкупе с обретенным Д. Трампом мандатом на власть, – формирование обновленной модели мобилизации ресурсов развития США, купирующей последствия активизации и консолидации деятельности явных и потенциальных оппортунистических держав, ограничивающих свободный доступ стран Запада к мировым ресурсам. В заключительной части статьи автор обсуждает основные риски и потенциальные последствия продвигаемого США геостратегического разворота, фиксируя растущую вероятность сегментации мирового рынка, системы глобальных коммуникаций и глобального политико-правового пространства.

Ключевые слова

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов финансового и нефинансового характера.

Финансирование: автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ “ПРАВИЛ ИГРЫ”

“Однополярный момент” сыграл с гегемоном злую шутку. Уверенность в неколебимости обретенного статуса в структуре универсального мирового порядка, претендующего на глобальность (the only game in town), и соблазн мифологемы “конца истории” ограничили аналитические возможности политической элиты США, не позволив ей своевременно обратить должное внимание на риски, сопряженные с происходящими в мире изменениями. Во-первых, на сформировавшиеся альтернативы (и альтернативные центры) глобального и макрорегионального лидерства (в сферах политики и силовых стратегий, инвестиций и высоких технологий) 1. Во-вторых, незамеченным (а скорее, не отрефлексированным должным образом) оказался и неодолимый запрос со стороны этих новых игроков на мирополитической сцене на решительную трансформацию самой парадигмы миропорядка 2 3 4. И даже когда симптомы такой трансформации стало уже невозможно не замечать, в стане приверженцев униполярной глобализации по-прежнему, вплоть до поздней осени 2024 г., царило убеждение, что в условиях происходящих перемен сплоченные вокруг своего лидера силы Запада должны руководствоваться императивом выработки способов и инструментов оздоровления глобальной гегемонии США. Восприятие происходящего в мире как краха униполярного проекта и перехода к полицентричности полагалось уделом “оппортунистических держав” и всех противников американского лидерства и либерального миропорядка 5 6. Успех на президентских выборах и последующая инаугурация Дональда Трампа “взорвали” этот, казалось, устойчивый расклад, а сегодняшние попытки ряда европейских лидеров восстановить прежний гегемонистский порядок напоминают попытки реанимировать обезглавленное тело.

Администрация Д. Трампа пришла к власти на волне осознания существенной частью американских элит глубокого кризиса прежней модели развития на фоне появления множества явных и потенциальных оппортунистических держав, конкурирующих с США на поприще ресурсного освоения земных и околоземных пространств. Выданный ей властный мандат предусматривал выработку иной модели мобилизации ресурсов развития, предполагающей, судя по прагматичным устремлениям представителей команды Трампа в сфере внешней политики, купировать последствия активизации и консолидации деятельности таких держав. В ряду болезненных для США последствий отметим, в первую очередь, de facto блокирование свободного доступа стран Запада к ресурсам, находящимся под территориальным контролем этих держав, а также их усиливающуюся конкуренцию со странами Запада за ресурсы “третьих стран” и продвижение ими, пока лишь на уровне дискурса и проработки перспективных стратегий, международных режимов равноправного сотрудничества.

Победа Трампа на выборах 2024 г. и ее молчаливое признание руководством Демократической партии США стали свидетельством того, что прежний глобалистский проект поставлен “глубинным государством” (deep state) 7 на паузу. Шанс на реализацию замысла make America great again дан сторонникам альтернативного развития державной мощи США. При этом новый проект призван купировать дисфункции обеих функциональных модулей прежнего. Прежний механизм глобального экономического роста и социально-политического развития, выстроенный на основе англосаксонской модели капитализма, в последние десятилетия демонстрировал неуклонное падение своей эффективности. В его основу в свое время было положено симбиотическое, системное сопряжение двух его принципиально различных модулей, функционально различавшихся ориентацией (inside vs outside) и совокупно обеспечивавших глобальную политическую экспансию (а со временем даже господство и гегемонию) такой версии капитализма. Базовые структуры модели, обращенные внутрь капиталистической метрополии, – это территориальное государство-нация и институционально оформленная представительная демократия, олицетворяющие правовой и социальный порядок, необходимый для поддержания процесса непрерывного приращения капитала, конвертации в капитал человеческих и материальных ресурсов, вовлекаемых в капиталистический оборот. Совокупным воплощением структур, ориентированных вовне, стала государство-держава: империалистическая (в эпоху британского лидерства) или неоимпералистическая (в эпоху лидерства США). Такое государство-держава симбиотически дополняло метрополию – территориальное государство-нацию – системой зависимых государств, обеспечивавших для метрополии приток ресурсов извне, еще не в полной мере прошедших процесс капитализации: капитализируя их, метрополия обретала как способность к саморазвитию, так и к дальнейшей экспансии за свои территориальные пределы.

Эта модель, ставшая с начала XIX в. парадигмальной основой капиталистического прогресса (что, как правило, отождествлялось с мировым развитием как таковым), требовала от гегемона непрерывно и любой ценой демонстрировать способность к сохранению и расширению контроля над глобальным пространством. Вся земная территория (не только суша, но и шельф, и открытые морские пространства) и все расположенные на ней территориальные государства рассматривались в рамках этой модели в качестве потенциального ресурса роста ведомой им системы. При этом со временем мировой гегемон обрел уверенность в своей способности решать вопросы мобилизации ресурсов развития, действуя напрямую через эффективных агентов влияния в руководстве соответствующих формально суверенных государств, которые обеспечивали “добровольное” предоставление высоколиквидных ресурсов контролируемых этими государствами территорий в распоряжение гегемона и аффилированных с ним “союзников”. Такая практика получила концептуальное оформление в рамках представлений о мировом (международном) разделении труда.

Дисфункции прежней модели, подлежащие купированию в рамках новой стратегии руководства США, двоякого рода. Во-первых, они обусловлены падающей эффективностью политико-правовой системы национального государства (миграционный кризис, кризис двухпартийной системы, кризис системы разделения властей и пр.). Во-вторых, – падением управляемости мировым рынком, деградацией соответствующей системы, реорганизованной и отлаженной США за последние 80 лет, ключевого элемента неоимперской инфраструктуры Соединенных Штатов. Устойчивость и эффективность этой системы предполагали координирующий контроль внешнеторгового баланса и внешнего долга США, обращения и эмиссии мировой валюты, а также обеспечение устойчивости мирового инвестиционного климата и товарных потоков и т.д. Все соответствующие подсистемы контроля претерпели за последние десятилетия (и особенно – за последние годы) разрушительную деградацию.

Цель настоящей статьи – выявление методами политического анализа латентных трендов инициированного новой администрацией Д. Трампа фундаментального разворота геополитической стратегии США, что включает, в числе прочего, проверку основной исследовательской гипотезы статьи. Суть ее в том, что целеполагание новой администрации определяется стоящей перед ней задачей осуществления опережающей адаптации наличествующего и все еще внушительного гегемонистского потенциала США к начавшейся тектонической трансформации миропорядка, адаптации, предполагающей сохранение американского лидерства в мире в статусе “первого среди равных” посредством превентивного самоограничения сферы американских стратегических интересов. Такое самоограничение сопряжено с отказом от претензий на глобальный и тотальный контроль над совокупными процессами мирового развития и от ответственности за темпы, приоритеты и направление этого развития. По существу это означает переход США к неприкрыто эгоистической политике, нацеленной исключительно на собственное ресурсное обеспечение, на продвижение режимов, гарантирующих лояльность элит зависимых государств и надежный контроль основных глобальных транспортно-логистических коридоров. Тестирование этой гипотезы предполагает вместе с тем анализ возможных последствий реализации этой стратегии самоограничения, а также препятствий, которые могут возникнуть на этом пути и эффектов, порождаемых контригрой оппонентов США в борьбе за мировые ресурсы развития. При этом следует особо отметить, что команда Трампа “ведет войну” отнюдь не с пресловутым deep state, а исключительно со сторонниками курса демократической партии в нем.

Ясно продекларированная Трампом еще в 2016 г. задача “осушения вашингтонского болота”, как сегодня становится все более очевидным, вовсе не подразумевает слом государственно-бюрократической машины, а лишь ее глубокую санацию и оптимизацию ее деятельности в интересах реализации новой, продвигаемой командой Трампа стратегии США. Теряющему свои статусные позиции мировому гегемону потребовалась основательная внутренняя реорганизация, принципиальное усиление ресурса “конкурентных преимуществ”.

Вместе с тем текущая фаза фундаментальной трансформации миропорядка и всей системы глобального управления фиксируется пока что лишь наметившимся трендом перехода от распадающегося униполярного либерального мирового порядка 8 9 10 11 12 с доминированием одной сверхдержавы и одного центра силы – США, к полицентричному и идеологически плюралистическому 2 3 13 14. Этот формирующийся и имеющий определенные шансы сложиться в обозримом будущем миропорядок представляется зачастую как своего рода новое издание “концерта держав”. Пока же его ростки угадываются разве что в многообразии частичных и локальных порядков, ориентированных на экспансию в освобождающиеся в ходе деградации моноцентричного глобализма ниши прежней системы.

Позволим себе по необходимости краткое и предварительное, но необходимое разъяснение по вопросам терминологии, используемой для обозначения порядков 15 16 17 в сфере внешней политики. В русле трендов мировой политики с начала XIX в. до самого конца XX в. в этой сфере шел активный процесс унификации порядков, в конечном счете нашедший свое почти завершенное воплощение в униполярности 1990-х годов. Доминирующее в этот период видение внешней политики интегрировало представления об организационно и институционально оформленных политических процессах, выходящих за рамки широко понимаемого территориального контроля. Развитие этих представлений вело de facto к элиминации всего частного и локального как заведомо устаревающего и неактуального. Внимание, напротив, концентрировалось на порядках, претендующих на универсальность, в ряду которых проводилось различение порядков международных, мировых и глобальных. Первый есть порядок организации межстрановых взаимодействий и их институционализации посредством легитимных меж- и надгосударственных структур, начиная с ООН. Второй есть порядок, консенсусно принимаемый в формате “связывающих обязательств” всеми легально действующими акторами на сцене мировой политики. Наконец, третий есть порядок, подразумевающий единый унитарный источник, коим выступает мировой гегемон и в коем действующие в рамках его установлений агенты и акторы признают правомочное начало формирования общеобязательных “правил”. Но в последние годы, при конкретизации политических обстоятельств “здесь и теперь”, эта стройная картина начала распадаться на множество частичных, или локальных, порядков, устанавливаемых и поддерживаемых заинтересованными агентами и акторами на тех или иных локальных политических полях (территориях или пространствах18 19). Последствия этого распада ярко проявились в так раздражающей новую администрацию США активности вновь подымающихся (rising power) и оппортунистических держав, прорастающих на, казалось бы, окончательно обустроенном пространстве Pax Americana.

РАЗВИТИЕ ГИПОТЕЗЫ О СУТИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВОРОТА США

Упомянутая в заголовке предыдущего раздела “заявка” есть не что иное, как превентивный геостратегический демарш администрации Д. Трампа. Решительность и эпатажность его внешнеполитических инициатив в первые недели президентства создали “шумовую завесу”, мешающую оценить подоплеку происходящего, а также стратегические тренды, следование которым соответствует императивному мандату новой администрации, полученному от стоящих за ней и поддерживающих ее элитных групп США. Можно допустить даже, что и сам Трамп, упоенный открывшимися властными возможностями, еще не вполне в курсе того, куда “рулит” и тем более – куда “вырулит”. Действия его самого и его команды – это пока лишь расчистка политического поля, на котором в дальнейшем будут выстраиваться инфраструктура и логистическая сеть, предназначаемые для возвращения Америки на восходящую траекторию в мире новой глобальности (сегодня лишь только обретающей свои контуры). В сравнении с хорошо прослеживаемой до того внешнеполитической линией демократической партии, команды Дж. Байдена, псевдохаос (или “креативный беспорядок”), создаваемый командой Д. Трампа, требует специальных усилий для того, чтобы вычленить из него латентные тренды и направляющее их целеполагание. Попробуем скорректировать, уточнить и содержательно обогатить ранее сформулированную исследовательскую гипотезу о сути их усилий на мирополитическом направлении, а также прояснить некоторые важные для данного исследования, но неоднозначно трактуемые терминологические вопросы.

В политической науке нет единого мнения в вопросе о природе политического лидерства вообще и на персональном уровне, в частности. Лидера рассматривают и как субъекта политического процесса, способного “творить историю” и круто, фактически, по собственной прихоти, по своему интересу, субъективному предпочтению, менять политическую реальность. Зачастую лидера полагают актором на политической сцене, исполняющим определенную роль, наделенным некой функцией в рамках институциональной системы политики (таковы депутаты, лидеры партий, министры, президенты и т.д.). Наконец, в рамках некоторых теоретических построений лидеры предстают агентами, “единичными” либо “уполномоченными” (см., например: 17). Агенты в рамках этих построений олицетворяют “жизненную силу” различного рода капиталов, накапливаемых и мобилизуемых ими, либо же коллективностей, кои их “уполномочивают”, – от разного рода групп интересов и вплоть до государств. В случае Трампа затруднительно дать однозначную характеристику его типу лидерства. Как электоральный лидер он, безусловно, субъектен. Но как политический и тем более государственный он столь же безусловно ограничен принятыми на себя – явно или кулуарно – связывающими обязательствами, обеспечивающими ему поддержку и в Республиканской партии, и в Конгрессе, и в бизнес-кругах, включая финансово-инвестиционные, и даже отчасти в бюрократическом государственном аппарате. Он, безусловно, будет платить по своим обязательствам, и, действуя поначалу порою спонтанно, уяснять, все более детально и практически, в чем же состоят эти взятые им на себя обязательства.

Использование привычной для политологов формулировки “национальные интересы” применительно к США сопряжено с определенными трудностями преимущественно методологического характера. Природа современного американского государства проблематична, и в научном дискурсе для ее обозначения используются различные термины. Интересы этого государства трактуют не только как национальные (причем в последние десятилетия все чаще обращается внимание на принципиальную фальсифицируемость, в попперовском смысле, понятия “национальное” 20 21 22 23 24), но и как имперские 25 26 27 28. Широкое распространение при анализе современного государства получает цивилизационный дискурс 29 30 31 32 33, а также изучение глобалистских (глобально-имперских) изводов международной активности современных держав 34 35 36 37. Поэтому автор в отношении США предпочтительно склонен использовать формулировку “безусловных стратегических интересов”, которые в целом диверсифицированы в соответствии с форматом и целевыми установками американской глобально ориентированной финансово-инвестиционной системы, ее стратегическими задачами по мобилизации всего спектра ресурсов для нужд своей экономики. Эта диверсификация отражает также и разнообразие существующих в американском политическом классе трактовок интересов США, понимания их глобальной миссии, задач стратегического планирования и целеполагания американской политики (как внутренней, так и внешней).

Сфера интересов США прежде охватывала весь мир без каких-либо исключений и предполагала в качестве целевого императива его институциональную, нормативную и ценностную трансформацию и унификацию на основаниях либеральной демократии, образец которой в предшествующие годы воплощали сами США под политическим управлением Демократической партии. А также последовательную трансформацию всего униполярного глобального миропорядка в русле либеральной повестки и принципов инклюзивности, толерантности, гендерного разнообразия и пр., которые были провозглашены основой американской политики. В ее рамках внутри- и внешнеполитические инициативы составляли единое целое, с акцентом на примат внутренней политики. Их повсеместному, последовательному и неотвратимому продвижению были подчинены сферы идеологии, массовой информации и системной пропаганды. К реализации этих задач были подключены и государственные структуры, осуществляющие политику развития и целевого финансирования соответствующих инициатив, и весь инструментарий “мягкой силы”, а также контролируемые США международные, в первую очередь так называемые неправительственные, организации, транснациональные корпорации, информационные холдинги и наднациональные (экстратерриториальные) сетевые сообщества.

Многолетнее последовательное продвижение этой стратегии в сфере международной политики вело лишь к столь же последовательной потере контроля США над этой охватывающей весь мир сферой их интересов. Гегемон оказался перед дилеммой: продолжить любой ценой (пусть даже – ценой глобального и с высокой вероятностью летального военного конфликта) следовать прежним курсом, или же основательно пересмотреть условия и предпосылки сохранения своего лидерства. Как известно, победа на президентских выборах 2024 г. досталась сторонникам перемен.

Команда Трампа была сформирована преимущественно в течение последнего года. В нее в немалой степени были вовлечены представители креативной части американских элит, оценивающие глобалистскую стратегию Демократической партии как противоречащую их интересам и ведущую США к стремительно надвигающемуся кризису. Их целевой установкой стала выработка на высшем государственном уровне экстренных мер противодействия этому тренду, как на уровне идеологии, так и политической практики. Члены команды Трампа были морально и идейно готовы к решительному преобразованию внешнеполитической стратегии и прежде всего к отказу от претензий на то, чтобы осуществлять глобальный контроль прежними методами и полагать весь мир сферой своих интересов. Пересмотр методов контроля и влияния в первую очередь касался тех проблемных регионов глобального мира, в отношении которых прежние формы доминирования становились для США слишком обременительными и рискованными, и к тому же не дающими должной “отдачи” (ни в сфере политики, ни в вопросах экономики и финансов, ни в продвижении идейно-ценностной повестки). С известными оговорками, существо которых подробнее будет прояснено ниже, такой отказ можно обозначить как ориентацию на обретение американской державой в рамках грядущего миропорядка статуса “первой среди равных”, а также как тактическую уловку, предполагающую возникновение у США пространства геостратегического маневра для реализации превентивных мер подготовки к грядущему новому и весьма радикальному переделу сфер влияния в мире. Иными словами, к созданию и укреплению своих стратегических рубежей (или, скорее, форпостов) на ключевых направлениях конкурентного противоборства с другими центрами силы за потенциальные ресурсоперспективные территории, коммуникационные узлы и социальные сети, что гарантировало бы американской державе доминирующие позиции в этом грядущем мире “полицентричной глобальности”.

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЕЛИЧИЯ АМЕРИКИ

В хаосе и шуме разнообразных инициатив первых недель президентства Трампа обнаруживаются три базовых, продвигаемых так или иначе его администрацией внешнеполитических трека, глубоко внутренне взаимно согласованных, упорядоченных и, судя по всему, включенных в единый геостратегический проект.

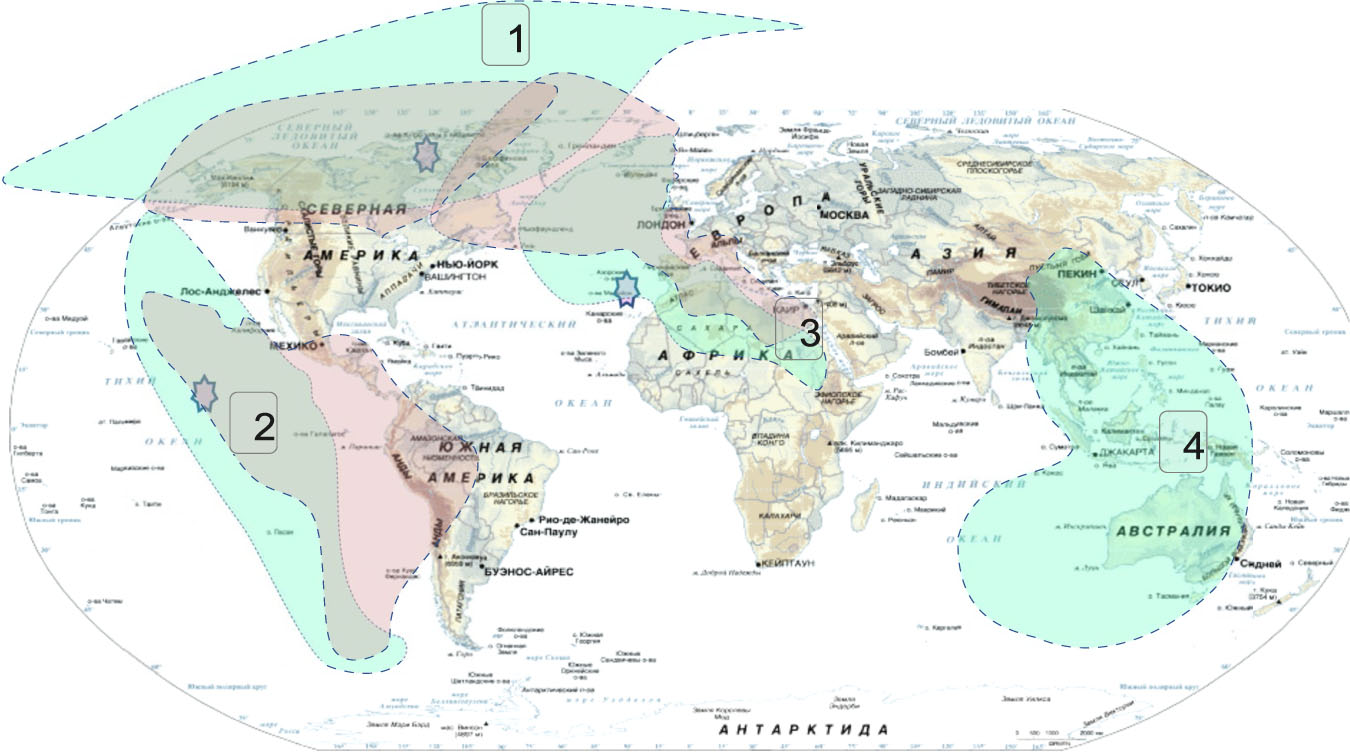

Во-первых, трек геополитический, предполагающий установление непосредственного территориального контроля властей США над ключевыми транспортно-коммуникационными хабами и потенциальными позиционными районами, освоение которых на новом технологическом уровне позволило бы Вашингтону дистанционно, но эффективно воздействовать на своих геополитических конкурентов, формально не покушаясь на сферу их национальных интересов. К числу таких хабов и районов, уже обозначенных инициативами Трампа, относятся: Панамский перешеек и одноименный канал; Гренландия и примыкающие к ней арктические регионы; Суэцкий канал, Израиль и окружающие его палестинские и шире – арабские территории; перспективно – территории обеих Америк (с определенными проблемными зонами, о чем ниже); Австралия и шире – острова и островные дуги, охватывающие КНР со стороны океана.

Прощаясь с униполярной гегемонией и примиряясь с неизбежностью формирующейся полицентричности, новая администрация начала превентивную, но весьма интенсивную подготовку важнейших стратегических плацдармов по всему “глобусу”, создание которых, по замыслу, обеспечивало бы США максимально комфортные условия в новой игре – уже на “полицентричной доске”, давало бы им на ней изначальные преимущества. В рамках таких стратегических трансформаций важнейшим приоритетом для новой команды становится подготовка новых геостратегических позиций США и их глобальных конфигураций, обозначаемых как безусловная (пусть и имеющая свои границы) сфера жизненных интересов слабеющего гегемона. Именно такое самоограничение, по замыслу, призвано обеспечить США гарантированную безопасность и полный, монопольный, ни с кем не делимый контроль над этими ключевыми позиционными регионами на геополитическом ландшафте планеты (важными как в плане контроля всей глобальной логистики, так и с военно-стратегической точки зрения). Причем в логике этих по-новому понимаемых американских интересов, отказываясь от претензий на глобальность и вездесущность своего присутствия, США рассчитывают закрепить за собой безоговорочное право на сохранение геополитического контроля над теми регионами мира, которые они сочтут комфортной зоной своих интересов. Собственно, такой геополитический раздел, вероятно, и планируется в качестве основного предмета будущей “сделки” США со своими главными оппонентами.

Прежде безальтернативные “хозяева мира” рассчитывают оставить за собой право самим решать, от чего им имеет смысл отказаться, а что по-прежнему оставить за собой, и продекларировать de facto свободу рук в вопросах защиты этого своего права. Заметим кстати, что такая позиция имплицитно подразумевает фактическое признание движения мира к полицентризму. К тому, что в мире вновь появятся (уже практически появились) несколько ведущих держав, претендующих на свои четко обозначенные и разграниченные сферы интересов. И возможно, к новому “концерту держав” на основе партикулярных порядков, которые будут положены этими державами в основу полицентрической модели глобального мира.

Во-вторых, трек дополнительного дисциплинирования ориентированных на США политико-управленческих элит соответствующих территориальных государств и их наднациональных объединений, призванного гарантировать безусловную гегемонию Соединенных Штатов в рамках этого странового сегмента. Этот трек по ряду позиций комплементарен геополитическому и при успешном продвижении дополнит и упрочит его на перспективу. Продвижение по нему в первую очередь предполагает серьезную перестройку взаимоотношений США с большинством стран ЕС, а также с Великобританией, Швейцарией и, возможно, Турцией, задача дополнительного дисциплинирования элит которых, с позиций новой администрации, выглядит весьма актуальной, непростой и впрямую связанной с укреплением внутриполитических позиций команды Трампа. Немалая работа предстоит и с элитами ряда стран Латинской Америки, а также с элитами Канады, что должно усилить коммуникационный контроль США по всему западному побережью обеих Америк. Большую проблему для новой администрации составляют плохо контролируемые элиты арабских стран Ближнего Востока (прежде всего – монархий Персидского залива, а также Египта), чья позиция критически важна для осуществления геостратегических планов Трампа (первый трек) на Ближнем Востоке. Вопрос о статусе этих элит в формирующейся системе стратегических интересов США, как полагает автор, остается в логике новой администрации открытым и обусловленным успешностью предстоящих сделок по регулированию глобального рынка углеводородов (третий трек, пресловутая “ОПЕК-2”). Наиболее благополучной, в этом отношении и с этих позиций, остается ситуация в Тихоокеанском регионе, что касается прежде всего дисциплины и лояльности в отношении США элит Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и Тайваня.

Наконец, в-третьих, высока значимость трека усиления монопольного контроля над важнейшими стратегическими ресурсами, определяющего, в конечном счете, устойчивость мировой финансово-инвестиционной сферы. В этом вопросе также налицо глубокая синергия и комплементарность этого трека двум другим. Наиболее очевидный проблемный регион для США – страны Персидского залива с их месторождениями углеводородов (кейс так называемых нефтедолларов). Проблема осложняется тем, что по геополитическому треку локусом регионального контроля для США является Израиль, а что касается элитного трека – монархии Персидского залива склоняются в полицентричной политике, более того, к активному сотрудничеству с КНР, РФ и в целом со странами БРИКС. Трамп даже вынужден был (скорее, лишь символически) грозить этому региону тем, что форсирует добычу углеводородов на территории самих США. Впрочем, если ранее в эпицентре внимания находились именно углеводороды, а также дефицит продовольственных, водных и экологически чистых ресурсов, то в рамках новой повестки на передний план выступил прагматический интерес к рудным ресурсам стратегических металлов (лития, редкоземельных, урана, титана, вольфрама и пр.).

Потенциально именно этот трек может стать как наиболее конфликтогенным, в силу жесткого пересечения интересов ключевых игроков формирующего полицентричного мира, так и наиболее эффективным, в качестве полигона для апробирования техники сделок нового типа, способных стать примером компромиссного сотрудничества и даже сближения интересов держав в рамках реализации совместных взаимовыгодных проектов. Идеи двух очевидных проектов такого рода сегодня уже “витают в воздухе”. Первый, предполагающий как возможную и весьма перспективную совместную американо-российскую разработку месторождений упомянутых выше стратегических металлов на евразийском континенте; его реализация, в частности, могла бы позволить снять остроту проблемы демаркации новой российско-украинской границы. Второй, способный распутать многочисленные узлы в международной торговле углеводородами: формирование нефтегазового соглашения между США, РФ и Саудовской Аравией (своего рода “ОПЕК-2”), в рамках которого ключевым державам-импортерам (таким, например, как Индии и КНР) предоставлялись бы особые, гарантированные и льготные условия поставок. Иными словами, именно компромиссное сотрудничество на этом треке может предоставить ресурсы для столь любимой Трампом практики сделок по первому треку. Ресурсы могут стать “разменной монетой” при разрешении сложных геополитических коллизий.

В целом же успешное продвижение по всем трем этим трекам, как можно предположить, позволит США “уйти, чтобы остаться” и тем самым “обвести вокруг пальца” своих геостратегических соперников. США готовы сложить с себя ответственность державы – гегемона униполярного мира, чтобы остаться главным игроком в ряду держав формирующегося полицентричного миропорядка, несущим при этом ответственность только за эффективное следование собственным интересам. Наибольший эффект при реализации этой стратегии может дать успешное продвижение по первому, геостратегическому треку, формирование США автономной, не зависящей от каких-либо международных договоров и контролируемой на основе государственного суверенитета системы управления глобальными коммуникациями. Такой контроль существенно упрочит позиции США в будущих “сделках” с державами-конкурентами и упростит продвижение к желаемому результату. Успешное продвижение по второму, “элитному” треку обеспечит надежные тылы США в сложных ситуациях продвижения необходимых им сделок. Наконец, синэргетический эффект продвижения по первому и второму трекам серьезно укрепит систему устойчивого обеспечения США важнейшими стратегическими ресурсами, создаст надежные предпосылки оздоровления американской финансовой системы. Таков ожидаемый эффект инициированной Трампом “геостратегической революции”, если замысел инициаторов удастся реализовать. Это последнее “если” и есть условие наиболее проблематичное во всем стратегическом замысле новой администрации.

РИСКИ И ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОДВИГАЕМОГО США ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВОРОТА

В целом в структуре, формирующейся при суперпозиции всех трех обозначенных выше треков, очевидна определенная логика. Контроль по-прежнему охватывает почти исключительно морские коммуникации в ключевых узлах, связывающих/разделяющих Тихий и Атлантический океаны (это, прежде всего Суэцкий канал, но также и Арктические проходы), а вместе с тем Средиземноморье и Индийский океан (Суэцкий канал). Причем именно на этих направлениях контроля Соединенные Штаты намерены радикально усилить свое присутствие и обозначить свое de facto легитимное обладание ключевыми позиционными районами в соответствующих критических, узловых точках (см. рисунок). Стихия “талассократии”, традиционная для США, избрана в качестве геостратегического приоритета новой администрации. Тогда как контроль над “континентальными глубинами”, крайне чувствительный с позиции жизненных интересов “восходящих держав”, таких как КНР, РФ, Индия, Турция и др., США, вероятно, предполагают ослабить – в силу его падающей эффективности и нерентабельности в новых обстоятельствах, а также – витальной угрозы США в случае обострения конфликтности на этом направлении. При этом РФ и КНР неизбежно будут оставаться объектами жесткого и принципиального геостратегического прессинга со стороны США, с ними и предстоит наиболее сложный торг команды Трампа с целью выйти на долгожданную сделку. В совокупности эта напряженная сеть конфликтности в отношениях с КНР и РФ потребует, вероятно, длительного переговорного процесса, который, при его успешном завершении, сможет вывести мир на некоторую ситуативную передышку, когда державы смогут провести определенную ревизию новой геополитической ситуации и своих статусных позиций в ней.

Наиболее курьезным представляется то обстоятельство, что первоначальные усилия команды Трампа были сосредоточены на урегулировании конфликта на Украине. В представленной логике Украина является активом США с крайне низкой ликвидностью. Она расположена на периферии глобальных коммуникационных сетей, и сделка по поводу Украины имеет для Трампа преимущественно репутационное значение, а также инструментальное в переговорном процессе с Россией. Однако та нетерпеливость в вопросе о заключении этой сделки, которую постоянно демонстрирует Трамп, свидетельствует о понимании им подготавливаемой ему ловушки со стороны его основных политических оппонентов внутри США и их партнеров в ЕС и Великобритании. С одной стороны, Украина стала в последние годы хорошо управляемым инструментом этих сил. А с другой – Трамп явно рассматривает возможность воспользоваться их неразрывной связью с Украиной и одним усилием устранить оба препятствия на пути реализации своей стратегии.

Ключевые узлы (хабы) транспортно-логистического контроля.

Ключевые узлы (хабы) транспортно-логистического контроля.  Подлежащие системному усилению области стратегического присутствия и геополитического контроля.

Подлежащие системному усилению области стратегического присутствия и геополитического контроля. Наиболее проблематичные территории элитного дисциплинирования.

Наиболее проблематичные территории элитного дисциплинирования.

Сохраняющаяся нерешенность “украинского вопроса” тормозит продвижение команды Трампа по другим, принципиально более важным для него направлениям. Более того, она таит в себе угрозу сковывающих провокаций, способных обрушить продвижение по каждому из трех намеченных треков, а вместе с тем торпедировать перспективу “сделок” с РФ и КНР на максимально выгодных для США условиях.

При этом в случае РФ потенциально конфликтные направления, по которым для достижения полноценной “сделки” необходимо будет выйти на компромисс, – это не только Украина, но также Молдова и Приднестровье, Балтийское море и страны Балтии, Закавказье, страны Центральной Азии и, наконец, Арктика. Не менее стратегически важными для РФ являются отношения (и соответствующие коммуникационные коридоры) с КНР, Индией, Ираном и монархиями Персидского залива, странами Индокитая, рядом стран Африки, а также, по меньшей мере, четырьмя странами Латинской Америки: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и Бразилией. И вызревающая готовность команды Трампа к компромиссу в вопросах разрешения украинского конфликта вероятнее всего предполагает, что, идя на некоторые уступки РФ в Евразии, США взамен получат гарантии полного невмешательства в зону их интересов, как они ее себе представляют. А в этом пункте для России есть ряд чрезвычайно чувствительных моментов (к примеру, четверка перечисленных выше стран Латинской Америки, в американской системе геополитических координат расположенных на “заднем дворе”).

В случае КНР ситуация еще более драматична. Если в отношениях США и РФ остро конфликтным представляется только первый геополитический трек, прежде всего его украинское направление, то в отношениях с КНР остро конфликтны все три обозначенных выше трека. Серьезной и постепенно обостряющейся проблемой для КНР является ее неустранимая уязвимость под ударами Трампа в силу глубокой интегрированности ее экономики в мировую систему разделения труда, где финансово-логистическая сфера по-прежнему находится и с высокой вероятностью будет оставаться под контролем США. Во-первых, между США и КНР вызревает и с начала апреля 2025 г. уже фактически началась полноценная экономическая война, включающая и судьбоносную борьбу за дефицитные сырьевые ресурсы. Во-вторых, КНР чрезвычайно заинтересована в лояльности элит тех стран, на рынки которых ориентирована ее индустрия (это, помимо самих США прежде всего, страны ЕС, Ближнего Востока, Индокитая, Африки и Латинской Америки). Наконец, в-третьих, КНР вряд ли смирится с катастрофическими для ее экономики последствиями в случае, если реализация геополитических инициатив Трампа осуществится без учета ее интересов. Решающее значение при этом будут иметь итоговая степень монополизации США системы глобального логистического контроля и эффективность их прямого военно-стратегического присутствия в Арктике и на Ближнем Востоке.

Разрешение украинского кризиса, казалось бы, дает Трампу безотказный инструмент дисциплинирования своих европейских союзников и сдерживания внутриполитических конкурентов (что критически необходимо для сохранения и упрочения республиканских позиций в ходе текущего электорального цикла). А вместе с тем – возможность выхода на реальную “сделку” с Россией, которая должна будет, с позиции США, обозначить и реальное продвижение намеченной геостратегической трансформации, и решающий шаг к обретению в новом формирующемся миропорядке прочного статуса первой державы среди прочих, формально равных ей.

Реалистичность реализации геостратегических замыслов новой администрации сегодня многими ставится под сомнение. Но дело в том, что эта администрация уже привела в действие и ввела в конфликтное противоборство колоссальные политические, экономические и культурные ресурсы. Те ресурсы, которые к настоящему времени были сконцентрированы и отмобилизованы как противоборствующими сегментами западных элит, так и элит оппортунистических и возвышающихся новых держав, – осознанно или лишь в силу борьбы за свои особые интересы, разрушающих основы прежнего мирового порядка. Поэтому безотносительно того, какая часть из анонсированных этой администрацией и лично Д. Трампом политико-стратегических инициатив будет реализована, ее вклад в дестабилизацию этого миропорядка трудно переоценить. К тому же залогом того, что эти разрушительные усилия продолжатся и впредь, служит крайне неустойчивое положение всей этой команды “новых американских революционеров”, политическое выживание которой может быть обеспечено только лишь постоянным и даже, желательно, ускоряющимся движением по избранному ими пути.

Резюмируя проведенный выше анализ, следует признать, что главным и в определенном смысле катастрофическим последствием геостратегического разворота Д. Трампа – как в случае его успешной реализации, так и в случае его “пробуксовки” на весь текущий американский электоральный цикл – может стать перспектива высоковероятной сегментации мирового рынка и системы глобальных коммуникаций, включая информационно-финансовые, а также политико-правовые пространства. Ближайшим этапом на этой эволюционной траектории будет, вероятно, деконструкция (с элементами деградации) мирового экономического порядка, привычного нынешнему поколению и просуществовавшего в течение, по меньшей мере, последних 80 лет. Отдельные элементы (прецеденты) такой сегментации и деконструкции неоднократно фиксировались и описывались внимательными наблюдателями, но высокая проницаемость территориальных барьеров оставалась неколебимой основой экономического аспекта современного миропорядка. Текущие трансформации заставляют усомниться в том, что такой порядок сохранится и в будущем. Продвижение стратегии администрации Д. Трампа обозначит ускоренный переход мира в состояние сегментации, определяемой партикулярными интересами держав, способных подкрепить их обладаемыми и эффективно мобилизуемыми материальными и нематериальными ресурсами, к полицентричному миру, дифференцированному по культурным основаниям политических, экономических, правовых и социальных практик.

Список литературы / References

- Haas R.A. World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order. New York, Penguin Press, 2017. 352 p.

- Барановский В.Г. Трансформация глобального миропорядка: динамика системных изменений. Полис. Политические исследования, 2017, № 3, сс. 71-91. [Baranovsky V.G. Transformation of Global World Order: Dynamics of Systemic Changes. Polis. Political Studies, 2017, no. 3, pp. 71-91. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.05

- Барановский В.Г. О формировании нового миропорядка. Полис. Политические исследования, 2025, № 1, сс. 7-23. [Baranovsky V.G. On the Formation of a New World Order. Polis. Political Studies, 2025, no. 1, pp. 7-23. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2025.01.02

- Chebankova E.A. New World Order: Restoration or Moral Revolution? Полис. Политические исследования, 2023, № 3, сс. 9-19. [Chebankova E.A. New World Order: Restoration or Moral Revolution? Polis. Political Studies, 2023, no. 3, pp. 9-19. (In Engl.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2023.03.02

- Brooks S.G., Wohlforth W.C. The Myth of Multipolarity. Foreign Affairs, 2023, vol. 102, no. 3, pp. 76-91. Available at: https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-multipolarity-myth (accessed 10.04.2025).

- Røren P. Unipolarity is Not Over Yet. Global Studies Quarterly, 2024, vol. 4, no. 2, ksae018. https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae018

- Коктыш К.Е., Сергеев В.М. Становление американского глубинного государства. Полис. Политические исследования, 2025, № 3. сс. 76-95. [Koktysh K.E., Sergeev V.M. The Rise of the American Deep State. Polis. Political Studies, 2025, no. 3, pp. 76-95. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2024.01.10

- Kissinger H. World Order. New York, Penguin Books, 2014. 432 p.

- Colgan J.D., Keohane R.O. The Liberal Order Is Rigged: Fix It Now or Watch It Wither. Foreign Affairs, 2017, vol. 96, no. 3, pp. 36-44. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-04-17/liberal-order-rigged (accessed 10.04.2025).

- Ikenberry G.J. The End of Liberal International Order? International Affairs, 2018, vol. 94, no. 1, pp. 7-23. https://doi.org/10.1093/ia/iix241

- Duncombe C., Dunne T. After Liberal World Order. International Affairs, 2018, vol. 94, no. 1, pp. 25-42. https://doi.org/10.1093/ia/iix234

- Кортунов А.В. Кризис миропорядка и будущее глобализации. Доклад РСМД. Москва, НП РСМД, 2020. 60 с. [Kortunov A.V. Crisis of the World Order and the Future of Globalization. The Report to RSMD. Moscow, NP RSMD, 2020. 60 p. (In Russ.)] Available at: https://russiancouncil.ru/activity/publications/krizis-miroporyadka-i-budushchee-globalizatsii/?ysclid=ma2gfb0dzm111895776 (accessed 10.04.2025).

- Караганов С. От конструктивного разрушения к собиранию. Россия в глобальной политике, 2022, т. 20, № 2, сс. 52-69. [Karaganov S.A. From Constructive Destruction to Reassembly. Russia in Global Politics, 2022, vol. 20, no. 2, pp. 52-69. (In Russ.)] https://doi.org/10.31278/1810-6439-2022-20-2-52-69

- Лапкин В.В. Эволюционный аспект трансформации миропорядка. Полис. Политические исследования, 2024, № 4, сс. 146-165. [Lapkin V.V. The Transformation of the World Order: The Evolutionary Aspect. Polis. Political Studies, 2024, no. 4, pp. 146-165. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2024.04.11

- Wohlforth W.C. Polarity and International Order: Past and Future. Græger N., Heurlin B., Wæver O., Wivel A., eds. Polarity in International Relations Governance, Security and Development. Cham, Palgrave Macmillan, Springer, 2022, pp. 411-424. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05505-8_21

- Фененко А.B. Мировой порядок как теоретико-методологическая категория. Международные процессы, 2023, т. 21, № 1, сс. 6-42. [Fenenko A.V. International Order as a Category of International Studies: Theoretical Foundations. International Trends, 2023, vol. 21, no. 1, pp. 6-42. (In Russ.)] https://doi.org/10.17994/IT.2023.21.1.72.8

- Бурдье П. Социология социального пространства. Москва, Санкт-Петербург, Издательство Алетейя, 2007. 288 с. [Bourdieu P. The Sociology of Social Space. Moscow, St. Petersburg, Alethea Publishing House, 2007. 288 р. (In Russ.)]

- Лапкин В.В. Пространства и территории политики в эпоху глобальной дестабилизации. Семененко И.С., отв. ред. Государство в политической науке и социальной реальности XXI века. Москва, Весь мир, 2020, сс. 256-273. [Lapkin V.V. Spaces and Territories of Politics in an Era of Global Destabilization. Semenenko I.S., ed. The State in Political Science: Transformations in a Twenty-First Century Social Context. Moscow, Ves’ mir, 2020, pp. 256-273. (In Russ.)]

- Лапкин В.В. Политические пространства и политическое время. Семененко И.С., oтв. ред. Идентичность: личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля. Москва, Весь мир, 2020, cс. 67-76. [Lapkin V.V. Political Spaces and Political Time. Semenenko I.S., ed. Identity: The Individual, Society, and Politics. New Outlines of the Research Field. Moscow, Ves’ mir, 2023, pp. 67-76. (In Russ.)]

- Hobsbawm E.J. Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 206 p. https://doi.org/10.1017/CCOL0521439612

- James P. Nation Formation: Towards a Theory of Abstract Community. London, SAGE Publications, 1996. 255 p.

- Ferrarotti F. The United State: A Nation of Nations. International Journal of Politics, Culture, and Society, 1998, vol. 12, no. 1, pp. 187-196.

- Anderson G.L. The Idea of the Nation-State Is an Obstacle to Peace. International Journal on World Peace, 2006, vol. 23, no. 1, pp. 75-85.

- Smith R.A. The American Anomaly: U.S. Politics and Government in Comparative Perspective. New York, Routledge, 2018. 256 p. https://doi.org/10.4324/9781351034821

- Gordon J.S. An Empire of Wealth: The Epic History of American Economic Power. New York, London, HarperCollins Publishers, 2004. 460 p.

- Colomer J.M. Great Empires, Small Nations: The Uncertain Future of the Sovereign State. New York, London, Routledge, 2007. 128 p.

- Spruyt H. ‘American Empire’ as an Analytical Question or a Rhetorical Move? International Studies Perspectives, 2008, vol. 9, no. 3, pp. 290-299. https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2008.00335.x

- Богданов А.Н. “Американская империя” как ресурс легитимности доминирования США после холодной войны. Мировая экономика и международные отношения, 2023, т. 67, № 1, сс. 46-55. [Bogdanov A.N. The ‘American Empire’ as a Resource of Legitimacy of the United States’ Post-Cold War Dominance. World Economy and International Relations, 2023, vol. 67, no. 1, pp. 46-55. (In Russ.)] https://doi.org/10.20542/0131-2227-2023-67-1-46-55

- Lerner M. America as a Civilization. Life and Thought in the United States Today. New York, Simon and Schuster, 1957. 1029 p. Available at: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.226474 (accessed 10.04.2025).

- Wrong D.H. The United States in Comparative Perspective Max Lerner’s America as a Civilization. American Journal of Sociology, 1960, vol. 65, no. 5, pp. 499-504. https://doi.org/10.1086/222755

- O'Brien P. USA: A Civilization of Its Own? Comparative Civilizations Review, 2007, vol. 57, no. 57, pp. 29-52.

- Coker C. The Rise of the Civilizational State. Cambridge, Polity Press, 2019. 224 p.

- Наумкин В.В. Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация? Полис. Политические исследования, 2020, № 4, сс. 78-93. [Naumkin V.V. Non-West Model: Does the Civilization-State Exist? Polis. Political Studies, 2020, no. 4, pp. 78-93. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.06

- Hudson M. Super Imperialism. The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance. London, Pluto Press, 2003. 448 p.

- Immerwahr D. How to Hide an Empire: A Short History of the Greater United States. New York, Vintage Books Publishing, 2019. 528 p.

- Farrell H., Newman A. Underground Empire: How America Weaponized the World Economy. New York, Henry Holt and Co, 2023. 288 p.

- Tobar H. The Truths of Our American Empire. New York, The New York Review of Books, 2024. 523 p.

Правильная ссылка на статью:

Лапкин В. В. Геостратегический разворот Д. Трампа: мотивы, содержание и вероятные последствия. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2025, № 2, сс. 26-38. https://doi.org/10.20542/afij-2025-2-26-38