Картирование этнополитической конфликтности: прогностический потенциал и методологические ограничения

Ключевые слова

ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование этнополитической конфликтности не только теоретически осуществимо, но и реализуется на практике. Причем не столько вследствие интуитивных догадок авторитетных экспертов, которые носят скорее единичный характер, сколько в результате применения эффективных научных методов анализа и стратегического прогнозирования с использованием как качественных, так и количественных оценок, принципиально новых технологических возможностей сбора, хранения и обработки значительных объемов информации, а также картирования, прежде всего когнитивного.

Метод картирования (иногда – картографирования) как создание, составление и отображение карты для информационно-графического изображения, статической и динамической визуализации, моделирования и прогнозирования конкретных объектов, явлений и процессов является сравнительно новым в политической науке и тем более в изучении этнополитической конфликтности. Этот метод предоставляет возможность доступного оперативного анализа очагов этнополитической конфликтности в пространственном контексте конкретной страны, (суб)региона и мира. Особенно в случае интерактивных многослойных карт с присоединенной текстовой информацией. Политическое картирование предполагает системное исследование этнополитических конфликтов с текстовой репрезентацией, выявление причинно-следственных связей, типологизацию и моделирование конфликтов, а главное – их динамическое прогнозирование, что обеспечивает быструю реакцию на возникающие вызовы, риски и угрозы и пространственно-временные изменения. Фактически прогноз является результатом, конечным продуктом картирования. Хотя немаловажными являются импульс дальнейшим научным исследованиям вследствие изучения и осмысления данных карты, а также формирование новых научных и общественно-политических дискурсов.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ВЫЗОВЫ ПОЛИТИЗАЦИИ

Рост конфликтности стал неотъемлемым элементом динамики современного миропорядка. Этот системный вызов безопасности личности и государства усиливают разные по природе размежевания в социальной структуре общества. Под влиянием кумулятивного эффекта их воздействия на психическое и эмоциональное состояние индивида растет тревожность массового сознания. Повышается восприимчивость человека к разным формам политизации идентичности как “простому” ответу на сложные вопросы. Эти формы политизации этничности заменяют потребность в рефлексии о своем месте в мире и о природе общества, в котором мы живем. Беспрецедентные масштабы развития коммуникационных технологий формируют общее информационное пространство, но в бурных информационных потоках непросто отыскать результаты научного анализа альтернатив общественного развития, которые могли бы противостоять бездумному потреблению информации, способствовать формированию научной картины мира, ориентированной на позитивный, созидательный вклад личности.

Самым доступным средством утверждения самостояния в сложной социальной реальности оказывается апелляция к этническому под видом отстаивания “права на идентичность”. Этническая идентичность вбирает общие культурно значимые ориентиры для поддержания групповой солидарности на основе противостояния “другим”. Насущной для разделенных по этнокультурным основаниям обществ становится политико-управленческая задача ее позитивного совмещения с идентичностью гражданской 1. При этом, хотя в практиках управления сложными социумами доминируют конструктивистские подходы, в политическом дискурсе и в пространстве повседневности примордиализм (лат. primordialis – первоначальный) как принцип упрощения сложного сохраняет свое “скромное обаяние”.

Политизация этничности поддерживает групповые самоидентификации, которые обладают осязаемым потенциалом прочности, понятности и постоянства в изменчивой и многозначной социальной реальности. В условиях, когда информационная перенасыщенность среды обитания человека усиливает эмоциональную потребность в стабильности, этническая идентичность может удовлетворить или частично компенсировать этот запрос. В результате рефлексия о происходящем может сознательно или подсознательно подменяться лояльностью “своей” этнической группе, которая такой рефлексии и не требует (и даже отторгает ее постольку, поскольку групповая солидарность рассматривается ее носителями как имманентно присущее, не нуждающееся в утверждении качество). Общие лингвистические, конфессиональные, сословно-кастовые, племенные и даже расовые ориентиры переживаются как разделяемые “своим”, закрытым для “других” сообществом. Принадлежность к этнической группе переживается эмоционально, не порождая потребности в дополнительной рефлексии.

Политизация этничности как сущностное свойство этнополитического конфликта широко используется противоборствующими элитными группами в борьбе за власть в разделенных сообществах в контексте “борьбы за идентичность”. Особенно эффективно – в практиках государственного строительства, которые в публичном пространстве продвигаются под видом формирования гражданской нации: в результате между траекториями нациестроительства и приоритетами государственного строительства наблюдается заметное расхождение 2, чреватое обострением межэлитных конфликтов. В публичном пространстве борьба за перераспределение ресурсов ведется путем наделения этническими коннотациями конфликтов иной, экономической природы. Зачастую это происходит имплицитно, что только усиливает привлекательность идентитарных дискурсов, которыми сегодня перенасыщено поле публичной политики.

Так, в Испании “те лингвистические, культурные, психологические и иные особенности, которые могут обозначать принадлежность к этносу, <…> чаще воспринимаются как принадлежность к определенному региону”, однако в региональной самоидентификации испанцев ключевую роль играет язык как основание идентификации 3, причем не только и не столько этнокультурной, сколько гражданской. А языковая политика оказывается, наряду с политикой памяти и символической, неотъемлемой и даже ключевой составляющей политики идентичности: ее значение как нематериального ресурса, имеющего понятное каждому воплощение в повседневной жизни человека, только растет.

“Наша” идентичность становится общепризнанной ценностью, во многом заменяя (и подменяя) патриотизм и гражданский национализм как основания общенациональной солидарности. Так, в случае Ирландии ориентиром “нашей идентичности” стало общее для всего населения острова трудное прошлое, мобилизующее ирландскую диаспору по всему миру. “Борьба за идентичность” перешла здесь в продвижение за пределами страны своего видения открытой и динамичной нации с привлекательной перспективой преодоления исторически сложившегося положения “разделенного общества” за счет объединения Ирландии. В то время как в Северной Ирландии преодолению “замороженного” состояния ольстерского конфликта во многом препятствует свежая память о “культуре насилия” как социальной норме жизни предыдущих поколений.

В повседневности Индии борьба с “культурой насилия” только недавно встала в повестке дня публичной политики. Насилие как “культурная норма” в межличностных отношениях проецируется на отношения межрелигиозные и отношения между кастами (несмотря на официальную отмену кастовой системы), порождая разные по масштабам очаги конфликтности. В ЮАР острейшие социальные и экономические проблемы препятствуют формированию активно продвигавшегося после падения режима апартеида позитивного образа “нации всех цветов радуги” – символа так и не обретенной инклюзивной (надэтнической, межплеменной, внерасовой) идентичности. Вопрос о значимости расовой идентичности, который замалчивался в рамках пресловутой политкорректности, актуализировали волнения в США под лозунгом Black Lives Matter: множественные разделения в американском обществе (этнорасовые, межпартийные, идейно-политические, территориальные, поколенческие) имеют здесь ярко выраженные ценностные проекции. При этом новым является отнюдь не характерное для различных этнополитических противостояний ценностное измерение, а широкая, даже во многом ритуальная апелляция к идентичности и к общим ценностям в дискурсах конфликтующих сторон.

Мобилизация этнической и других идентичностей, которыми человек “наделяется” с рождения (расовых, кастовых) – ключевая характеристика этнополитического конфликта как разновидности противостояния надындивидуального уровня, в котором сторонами выступают носители коллективных идентичностей. Они могут быть представлены государством и противостоящими ему группами интересов, центральной властью и региональными элитами. Сравнительный анализ динамики этнополитических конфликтов, в которых ресурсом мобилизации и консолидации одной или более противоборствующих сторон выступает дискурс этничности и сопутствующие, подаваемые в публичном дискурсе в понятной “обертке” этничности (как, например, в случае с рохинджа в Мьянме), позволяет оценить потенциал их регулирования и разработать меры, способные снизить остроту противостояния, открыть возможности для налаживания постконфликтного диалога.

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОТ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА К ВИЗУАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Картирование этнополитических конфликтов и конфликтов с этнополитическим компонентом позволяет оперативнее, полнее, путем наглядной демонстрации результатов исследования представить их многообразие, природу, выявить общие характеристики и осмыслить особенности, причем сделать это в территориально-пространственном измерении и масштабно – в локальном, региональном и глобальном контекстах. Такие задачи стояли перед коллективом ИМЭМО РАН, когда в 2017 г. на основе разработанных участниками исследовательского проекта, в числе которых были авторы статьи, типологии конфликтов и теоретико-методологических подходов к их анализу был создан Монитор этнополитической конфликтности (МЭК). По итогам исследования был представлен развернутый аналитический доклад с описанием методологии и первых результатов сравнительного анализа очагов конфликтности 4.

В основу картирования была положена разработанная участниками проекта аналитическая модель оценки потенциала этнополитической конфликтности. В центре ее – классификация конфликтных противостояний и практик их регулирования, оценка эффективности принимаемых мер. Такая модель включает в себя 4:

– концептуализацию понятия “этнополитический конфликт”;

– экспертный отбор репрезентативных примеров конфликтности в странах и регионах мира;

– выявление сторон и участников конфликта, их интересов, целей и ресурсов;

– оценку факторов конфликтности, включая внешнеполитические;

– оценку актуального состояния очага конфликта;

– типологизацию противостояний в соответствии с разработанной классификацией;

– выявление политико-правовых оснований регулирования;

– анализ и классификацию практик регулирования, прежде всего политики идентичности как инструмента регулирования;

– оценку их эффективности в корреляции с анализом актуального состояния и перспектив регулирования;

– формулирование рекомендаций по регулированию межэтнической напряженности и поддержанию гражданского согласия, значимых для современного российского социально-политического контекста.

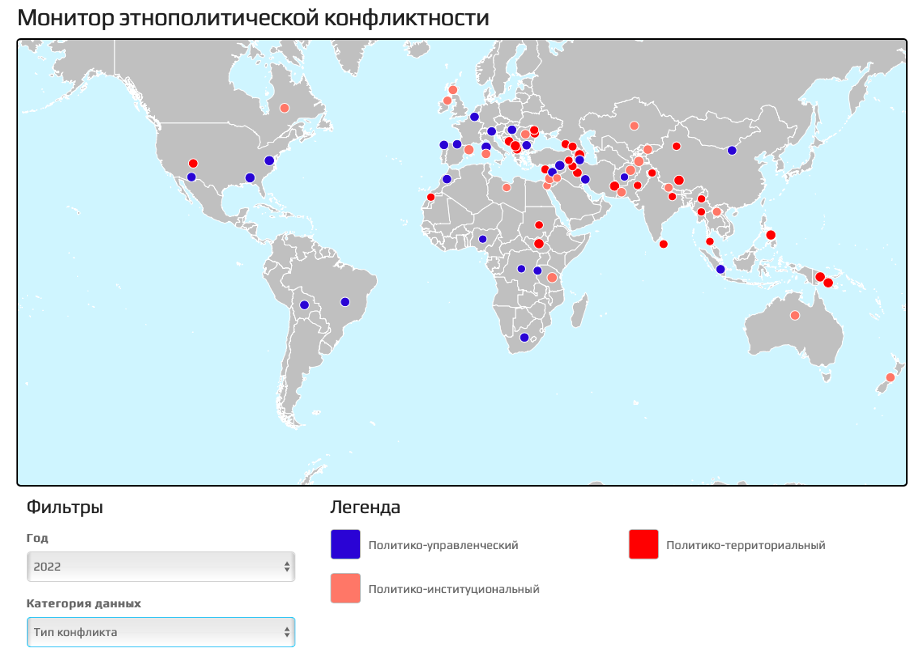

С момента создания Монитора в 2017 г. было сделано три среза экспертных оценок по выборке изначально 46 в 2017 г., затем 48 в 2019 г. и, наконец, 83 в 2022 г. конфликтов. Используя аналитическую модель оценки потенциала этнополитической конфликтности как своеобразную матрицу – легенда, тип и интенсивность конфликта, практики регулирования, сотрудники различных структурных подразделений ИМЭМО РАН, специалисты-страновики и регионоведы, собрали, проанализировали и систематизировали информацию касательно этнополитических конфликтов в различных частях мира и сделали это в динамике, ориентируясь на три реперные точки (2017, 2019, 2022 гг.) функционального состояния каждого конфликта.

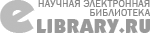

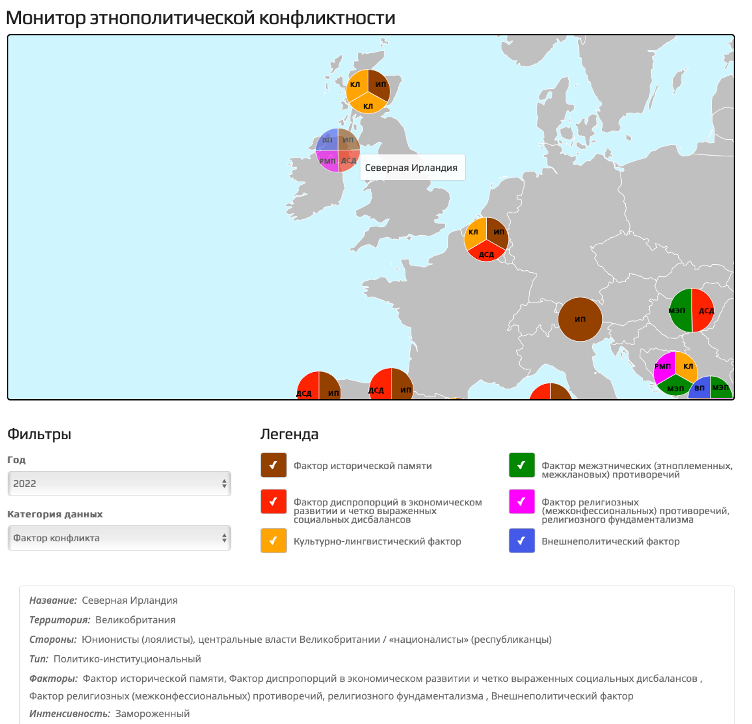

Обобщение полученных данных дает богатый материал для анализа наблюдаемых тенденций эскалации/деэскалации конфликтности и для оценок эффективности практик регулирования. Осмысление опыта обновления визуального аналитического инструмента плодотворно и с теоретико-методологической точки зрения для определения возможностей и ограничений этого ресурса и для оценки его прогностического потенциала. Для изображения на карте различных категорий информации из базы данных были выбраны точечная картограмма и картодиаграмма, изображающие приблизительное расположение очагов этнополитической конфликтности. Точечная картограмма используется для отображения типов конфликтов и их интенсивности, условные обозначения которых (круги) закрашиваются в различные цвета (рис. 1).

В основе такого потенциала – типология этнополитической конфликтности, построенная по итогам выявления сторон конфликта и анализа их целеполагания. В рамках предложенной классификации были выделены три типа конфликтов – политико-управленческие (ПУ), политико-институциональные (ПИ) и политико-территориальные (ПТ). В первом типе конфликтное противостояние выстраивается относительно приоритетов политики государства в распределении ресурсов между входящими в его состав сообществами. Во втором речь идет о несогласии активной стороны конфликта с качеством функционирования институтов государства и уровнем своего политического представительства. В конфликтах третьего типа оспариваются само государственное устройство и его административно-территориальная организация вплоть до требований сецессии или ирредентистских притязаний, нередко с применением военной силы и с участием третьих, внешних акторов.

Источник: данные Монитора этнополитической конфликтности.

Пятилетние наблюдения за теми 46 конфликтами, которые были проанализированы на первом этапе, показали (рис. 2), что преобладающими типами являются политико-управленческие (37–39%) и политико-территориальные (37%) конфликты, тогда как политико-институциональные составляют третью, меньшую по численности группу (24–26%).

Источник: подсчитано по данным Монитора этнополитической конфликтности.

В среднесрочной динамике ожидаемо сохранялся единообразный предмет противостояния: лишь в одном случае было выявлено изменение типа конфликта, а именно гражданская война в Ливии – тип конфликта сменился с политико-управленческого на политико-институциональный.

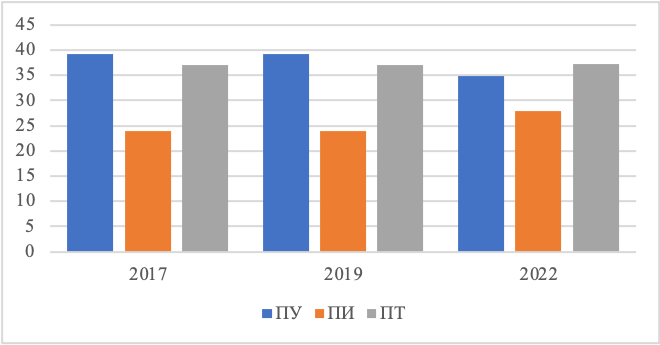

Анализ динамики конфликта основан на определении интенсивности его течения как латентного (Л), активного (А), горячего (Г) или “замороженного” (З). В период наблюдений уровень интенсивности более половины конфликтов (56%) оставался относительно неизменным. При этом большинство таких противостояний ожидаемо являлись латентными и “замороженными” (11 и 7, то есть более двух третей от общего числа так называемых стабильных конфликтов), тогда как наименьшая часть сохранила устойчиво активное или горячее состояние (7 и 1, или менее трети). Остальные 44% случаев продемонстрировали волатильную динамику. Это обстоятельство указывает на необходимость отражения динамики с учетом повышения или понижения интенсивности, особенно имея в виду относительно краткие по времени события, меняющие паттерн противостояния. Например, такого рода событиями можно считать вооруженный конфликт между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой – с другой в сентябре – ноябре 2020 г. (вторая карабахская война), волнения на Корсике весной 2022 г. после попытки убийства во французской тюрьме корсиканского националиста Ивана Колонны, массовые беспорядки в ряде городов США в 2020–2021 гг. из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

В целом в среднесрочной перспективе политико-управленческие конфликты оказались более подвержены эскалации, нежели политико-институциональные и территориальные (рис. 3). Это вполне объяснимо: отсчет ведется с более низкой точки противостояния.

Источник: рассчитано авторами по данным Монитора этнополитической конфликтности.

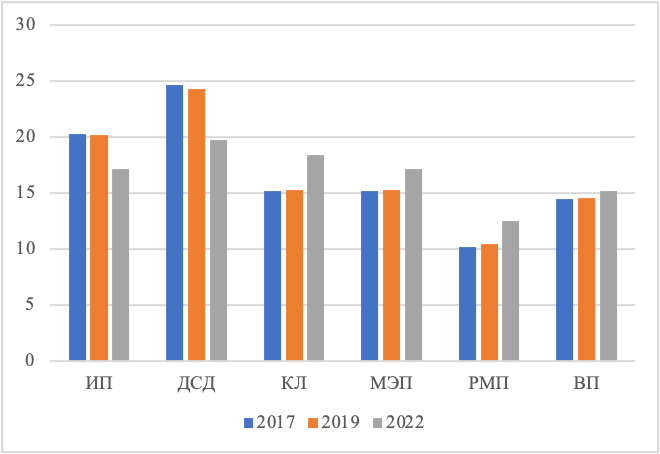

В прогнозировании перспектив урегулирования ключевое значение имеет оценка факторов актуализации противостояний с выделением одного доминирующего или, в подавляющем большинстве случаев, сочетаний нескольких. В их числе были выделены факторы 5:

1) исторической памяти (ИП);

2) диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных социальных дисбалансов (ДСД);

3) культурно-лингвистический (КЛ);

4) межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий (МЭП);

5) религиозных (межконфессиональных) противоречий (РМП);

6) внешнеполитический фактор (ВП).

Выделение тех или иных факторов и обоснование их взаимовлияния основывались на экспертных оценках и были верифицированы путем обзора теоретических подходов, получивших признание в научной литературе (см., например: 6 7 8), и информации СМИ по текущей ситуации.

Согласно данным пятилетних наблюдений, наиболее укорененными оказались факторы социальных диспропорций (20–25% описанных случаев) и исторической памяти (17–20%). Относительно равные, но меньшие доли имели факторы культурно-лингвистических противоречий (15–18%), межэтнической (и иных видов межобщинной) напряженности (15–17%) и внешнеполитического воздействия (14–15%). К наименее распространенным факторам эксперты отнесли религиозный (10–13%).

Источник: подсчитано по данным Монитора этнополитической конфликтности.

На ближайшие годы можно прогнозировать рост влияния внешнеполитического фактора и фактора диспропорций в социальном и экономическом развитии, экономического неблагополучия, бедности, нищеты и голода. Массовые протесты весны – лета 2022 г. в таких далеко отстоящих друг от друга уголках Земли, как Шри-Ланка и Бельгия, указывают на потенциальную возможность политизации этнической повестки там, где она в том или ином виде присутствует.

Выявление динамики в соотношении различных факторов конфликтности становится еще одним важным приоритетом картирования. С позиций пятилетнего опыта работы с большими объемами данных становится очевидным, что необходимо не только обоснование самого выбора факторов эскалации противостояний, но и взвешенная оценка интенсивности влияния того или иного фактора, их “ранжирование” по удельному весу, имея в виду и изменение их значимости во времени. Так, значение языкового фактора в урегулированном (на сегодняшний день) противостоянии в Южном Тироле заметно снизилось ввиду целенаправленной языковой политики на общегосударственном уровне; при этом изменчивую значимость внешнего влияния (низкого уровня ирредентистских настроений в австрийском Тироле при потенциально возможном обращении к ним со стороны правопопулистских политических сил соседней Австрии, у которого есть прецеденты, и возможность активизации сепаратистских политических сил в итальянском регионе) также следует иметь в виду на более отдаленную перспективу, в том числе оценивая потенциал институционализации взаимодействий в рамках существующей системы еврорегионов в более широком контексте набирающих силу процессов регионализации, в том числе за пределами ЕС 9. В отдаленной (за пределами 10-летнего прогнозного периода) перспективе возможно появление новых форм организации политических пространств и новых механизмов экономического и политического управления, например, трансграничных этнотерриториальных образований 9.

В политическом устройстве ряда западных стран есть немало примеров разных форм институционального регулирования разделенных по языковым, конфессиональным, политико-культурным основаниям обществ на путях достижения межэлитного согласия. При этом “фактором стабилизации становится положительная динамика в снижении уровня социально-экономического неравенства между группами с использованием инструментов прозрачного перераспределения ресурсов, как финансовых, так и символических, в последнем случае посредством сбалансированной политики идентичности” 10. Пример Северной Ирландии, закрепляющей межобщинные разделения в рамках консоциативных соглашений (power sharing), показывает институциональные возможности и ограничения в поддержании такого хрупкого политико-институционального баланса (рис. 4).

Источник: Монитор этнополитической конфликтности.

Вопрос об использовании формальных и неформальных политических институтов как инструментов постконфликтного регулирования зависит, как показывает опыт их картирования, от уровня представительности вовлеченных в этот процесс сторон и от достижения межэлитных договоренностей. Но также от результатов политики идентичности, эффективность которой в постконфликтных условиях определяется затуханием импульсов “борьбы за идентичность”, продвижением объединяющих ориентиров в повестку дня политики развития. Фактор институционального оформления достигнутых договоренностей может иметь амбивалентное влияние на регулирование, необходимо искать форму его динамической визуализации.

Практики конфликтного и постконфликтного регулирования – это ключевой приоритет картирования. Обобщенные в ходе трех этапов обновления данные четко указывают на два вида таких практик – политико-правовые, отражающие состояние перехода от горячей фазы в активную с перспективой понижения остроты противостояния, и политико-идентитарные, опирающиеся на использование разными акторами инструментов политики идентичности в различных сочетаниях. Сравнительный анализ практик регулирования, использующих инструмент политики идентичности на локальном уровне, позволяет оценить их эффективность. Критерием является, во-первых, трансформация типа конфликта, переход территориальных и институциональных конфликтов в политико-управленческое измерение, который возможно четко зафиксировать в рамках более длительного промежутка наблюдения, выходящего за доступный нам на сегодняшний день пятилетний срок. И во-вторых, переход противостояния из горячей/активной фазы в “замороженную” или латентную (и наоборот). Примеры такого рода находим в Казахстане (переход из латентной фазы в фазу острого противостояния и выплеска массового насилия в ходе событий января 2022 г.). Другого рода пример – уже упоминавшиеся события в Шри-Ланке в 2022 г.: латентный характер одного конфликта не компенсирует появление очагов с иным соотношением факторов противостояния, в первую очередь фактора социальной депривации, обостренной пандемией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт обновления карты показывает, что объективную трудность представляет оперативная фиксация событий, которые меняют расклад сил (как в Казахстане в начале 2022 г. или на Украине после начала специальной военной операции). При этом в большинстве случаев такого рода речь идет не столько об этнополитических конфликтах с упором на мобилизацию этнической идентичности, сколько о противостояниях, в которых проявляются разные по характеру факторы, а существующие глубинные разделения прикрываются риторикой “борьбы за идентичность” и формирования гражданской нации (как в случае ряда балканских стран, например, Боснии и Герцеговины). Монитор позволил представить краткие сведения о динамике конфликтов. В то же время выведение обобщенного опыта из практик, показавших наибольшую эффективность по преодолению межэтнической напряженности, по-прежнему требует качественной оценки на основе сравнительного анализа большого количества эмпирических материалов. Однако нельзя не принимать во внимание субъективность оценки качественного состояния конфликта, что увеличивает вероятность снижения единообразия понимания его природы при анализе разными экспертами. Выход видится в верификации оценок с помощью машинного анализа больших объемов текущей информации из доступных открытых источников.

Серьезная для картирования проблема – экстраполяция данных о точечных, локальных очагах конфликтности на плоскость карты. На такого рода ограничения обращают внимание и занимающиеся картированием зарубежные исследователи, предлагающие использовать методы пространственной интерполяции (в данном контексте – нахождения неизвестных значений по дискретному набору известных путем некоторого упрощения картины) на основе использования доступных исследователям массивов данных (SIDE, Spatially Interpolated Data on Ethnicity) 11. Именно трудности наглядного представления данных в конечном счете побудили нас воздержаться от включения США в общий пул очагов конфликтности на начальном этапе картирования, несмотря на многочисленные документированные случаи беспорядков с применением насилия на этнорасовой почве, отмеченные здесь в 2010-е годы. Развитие событий в 2020–2021 гг. актуализировало эту задачу, в результате мы ограничились конкретными примерами локального характера в пояснительных текстах в сочетании с анализом общих факторов. Долговременные политические последствия локальных проявлений конфликтности можно оценить на основе анализа динамики общественных настроений: так, согласно данным Pew Research Center, весной 2021 г. 74% граждан США считали, что “дискриминация по расовым или этническим признакам – серьезная проблема для американского общества”, и 7 из 10 опрошенных – что “между людьми разного этнического или расового происхождения существуют очень острые или острые конфликты”; эти цифры заметно выше, чем показатели других развитых стран. Можно сделать вывод о потенциальной возможности переформатирования политики идентичности, проводимой от имени и в интересах отдельных групп населения, в практики эскалации конфликтности на уровне самих групп и представляющих групповые интересы партийно-политических сил, в электоральные и иные периоды обострения внутриполитической напряженности.

Возможно, для более адекватного визуального представления результатов в этом контексте необходимы диаграммы, показывающие территориальное распространение, интенсивность и временные промежутки однотипных конфликтных противостояний (таких как расовые волнения или борьба за права автохтонных меньшинств) в стране или регионе. Это позволит провести сравнительный межстрановой анализ проявлений этнополитической конфликтности на микроуровне и оценить перспективность предлагаемых практик регулирования на основе сравнения инструментов и механизмов политизации этнической идентичности на локальном уровне. Здесь есть и потенциал прогнозирования возможных проявлений насилия на почве эскалации локальных межэтнических и межобщинных противоречий 11.

“Экспорт ответственности” под видом реализации “партнерских программ развития” может обернуться разрастанием конфликтности там, где остро стоят проблемы социальной депривации и нищеты. Намерения Великобритании и Дании перенаправлять беженцев из своих стран в Руанду (бывший очаг острейших этноплеменных противостояний) вызвали острую публичную полемику о морально-этической допустимости такой постановки вопроса о “помощи” самим беженцам и принимающей бедной и социально нестабильной стране, граничащей с очагом острого конфликта (в соседней Демократической Республике Конго). Эффект перелива (перетекания – spillover) конфликта за пределы национальных границ ведет к появлению трансграничных очагов, которые не подпадают под одну национальную юрисдикцию. Курдский “узел” непросто отобразить на карте и выделить эффективные практики регулирования в том числе по причине таких переплетений и переливов. В таком взрывоопасном очаге, как Ферганская долина, – территории, разделенной между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, главной причиной приграничных конфликтов, по мнению экспертов, остается, помимо (и ввиду) отсутствия четкой демаркации границ, “стремительный демографический рост” и рост безработицы, происходящие в условиях возврата к традиционным формам занятости 12. У молодежи формируется разорванная, конфликтная картина мира, вбирающая не только архаики и традиционализма, но и информационного общества, она закрепляет разные представления этнических групп о “своей” территории; в результате притязания на одни и те же земельные угодья и на водные ресурсы перерастают в непримиримые противостояния этнических идентичностей, чреватые взрывом конфликтности.

В ряде стран накоплен опыт вовлечения местных сообществ и реализации стратегий учета их интересов, однако в качестве меры регулирования он успешен именно в сочетании социально-экономических мер поддержки необеспеченных слоев населения и использования политики идентичности как нематериального ресурса и инструмента регулирования. Например, такой опыт был результативно использован в решении проблем коренного населения в Новой Зеландии, что позволяет говорить о наличии здесь латентного конфликта с понижающей траекторией. Однако для бедных стран такое сочетание инструментов регулирования недоступно, и их применимость остается за горизонтом прогнозирования.

Список литературы / References

- Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости. Горшков М.К., отв. ред. Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 7. Москва, Институт социологии РАН, 2008, сс. 214-228. [Drobizheva L.M. National, Civic and Ethnic Identity: Problems of Positive Compatibility. Gorshkov M.K., ed. Russia Reforming. Yearbook. Iss. 7. Moscow, RAS Sociology Institute, 2008, pp. 214-228. (In Russ.)]

- Семененко И.С., Лапкин В.В., Бардин А.Л., Пантин В.И. Между государством и нацией: дилеммы политики идентичности на постсоветском пространстве. Полис. Политические исследования, 2017, № 5, cc. 54-78. [Semenenko I.S., Lapkin V.V., Bardin A.L., Pantin V.I. Between the State and the Nation: Dilemmas of Identity Policy in Post-Soviet Societies. Polis. Political Studies, 2017, no. 5, pp. 54-78. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.05

- Прохоренко И.Л. Сецессионистский конфликт в Каталонии. Пути к миру и безопасности, 2018, № 2(55), cc. 36-50. [Prokhorenko I.L. Secessionist Conflict in Catalonia. Pathways to Peace and Security, 2018, no. 2(55), pp. 36-50. (In Russ.)] https://doi.org/10.20542/2307-1494-2018-2-36-50

- Семененко И.С., отв. ред. Регулирование этнополитической конфликтности и поддержание гражданского согласия в условиях культурного разнообразия: модели, подходы, практики. Аналитический доклад. Москва, ИМЭМО РАН, 2017. 229 с. [Semenenko I.S., ed. Regulating Interethnic Conflicts and Building Civic Concord in a World of Cultural Diversity: Models, Approaches, and Practices. Analytical Report. Moscow, IMEMO, 2017. 229 p. (In Russ.)] https://doi.org/10.20542/978-5-9535-0512-3

- Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы “большой теории”. Полис. Политические исследования, 2016, № 6, cc. 69-94. [Semenenko I.S., Lapkin V.V., Pantin V.I. Classifying Ethnic Conflicts: Challenges for Political Theory and Methodology. Polis. Political Studies, 2016, no. 6, pp. 69-94. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.06

- Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. Москва, Издательство Московского университета, 2011. 376 с. [Tishkov V.A., Shabaev Yu.P. Ethic Political Science: Political Functions of Ethnicity. Moscow, Moscow University Publishing House, 2011. 376 p. (In Russ.)]

- Horowitz D.L. Ethnic Groups in Conflict. Berkley, University of California Press, 1985. 697 p.

- Tilly Ch., Tarrow S. Contentious Politics. 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 2015. 288 p.

- Дынкин А.А., ред. Мир 2035. Глобальный прогноз. Москва, Магистр, 2017. 352 с. [Dynkin A.A. World 2035. Global Forecast. Moscow, Magistr, 2017. 352 p. (In Russ.)]

- Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Социальные размежевания и политические противостояния в научном дискурсе: критерии оценки и классификации. Полис. Политические исследования, 2021, № 5, сс. 56-77. [Semenenko I.S., Lapkin V.V., Pantin V.I. Social Cleavages and Political Divides in a Theoretical Perspective: Criteria for Assessment and Classification. Polis. Political Studies, 2021, no. 5, pp. 56-77. (In Russ.)] https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.05

- Muller-Crepon C., Hunziker Ph. New Spatial Data on Ethnicity: Introducing SIDE. Journal of Peace Research, 2018, vol. 55, iss. 5, pp. 687-698. https://doi.org/10.1177/0022343318764254

- Олимова С., Олимов М. Конфликты на границах в Ферганской долине: новые причины, новые участники. Россия и новые государства Евразии, 2017, № 1, cc. 21-40. [Olimova S., Olimov M. Border Conflicts in the Ferghana Valley: New Causes, New Participants. Russia and New States of Eurasia, 2017, no. 1, pp. 21-40. (In Russ.)]

Правильная ссылка на статью:

Семененко И. С., Прохоренко И. Л., Давыдов А. А. Картирование этнополитической конфликтности: прогностический потенциал и методологические ограничения. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2023, № 4, сс. 13-25. https://doi.org/10.20542/afij-2023-4-13-25